最近幾天供銷社話題忽然火熱起來。供銷社是什么規模?它是干什么的?恢復重建供銷社是要做什么?雖然人們肯定聽說過這個詞,但相信許多人都是稀里糊涂的,也確實容易混淆。

一、中國農業規模

供銷社之所以重要,首先是因為其規模,大得出乎許多人的預料。人們忽然發現中國經濟里居然有這么一個低調的龐然大物,一下產生了興趣。

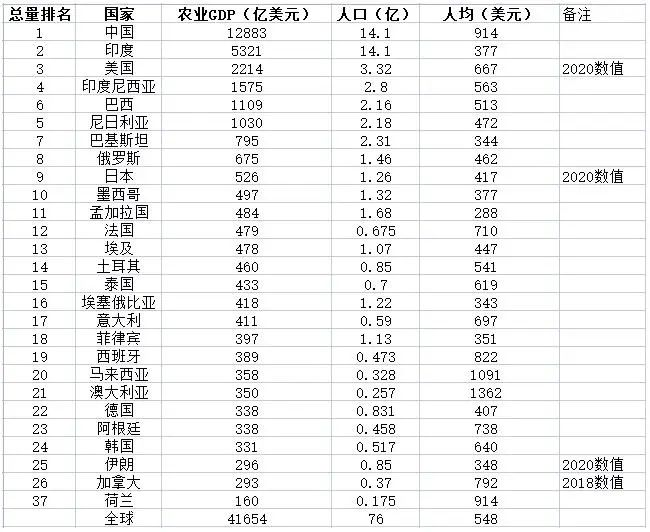

如果對中國經濟構成較為熟悉,對供銷社系統銷售額的規模應該不意外。中國的農業GDP總量在全球是遙遙領先的,連人均農業GDP在主要大國里都是最高的!2021年中國第一產業占GDP比例只有7.3%,容易讓人忽視其規模,以為主要功能是養活人。實際中國農業絕對規模非常大,在世界上很特殊。

2018年,中國農業GDP達到9782億美元,是美國的約6倍,在所有分項里領先最多。輿論經常說的房地產GDP,中國反而只有美國的三分之一多點。

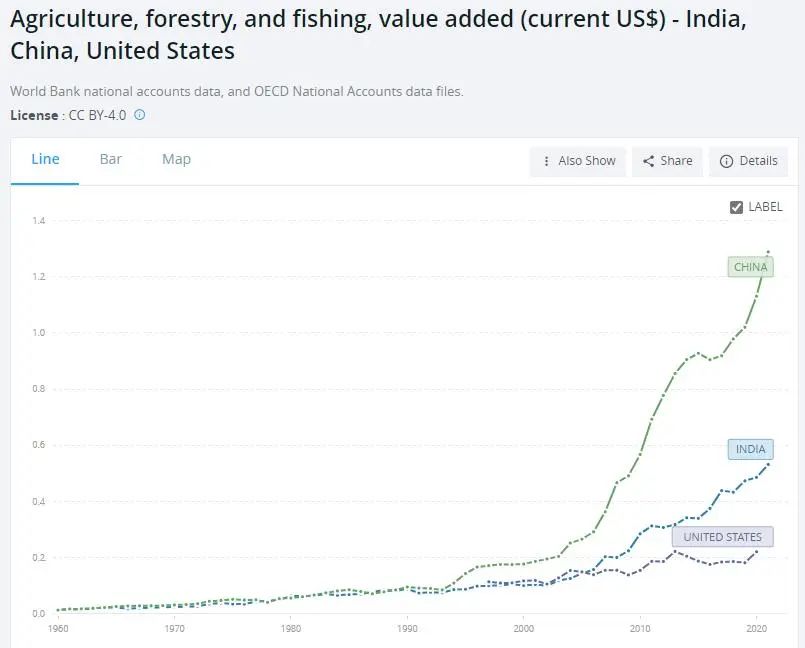

根據世界銀行的數據,世界農業GDP排前三的是中國、印度、美國。從上圖可以看出,中國農業GDP在90年代以前和印度美國差不多(美國1997年前無數據,但是變動不大),90年代中期才開始甩開二者。而印度從2007年開始農業GDP大幅超過美國。2021年印度農業GDP是美國2020年農業GDP的2.4倍,而中國又正好是印度的約2.4倍。

各國農業GDP總量排名和人口數量高度相關,人口前四也是農業GDP前四。有些出乎預料的是,中國人均農業GDP也是主要大國里最高的,只是比農業資源優勢極為突出的澳大利亞和馬來西亞低一些,和特色農業極強的荷蘭相當。北歐國家人口少農業資源豐富人均很高,挪威的人均農業GDP有1400美元,芬蘭1200美元,冰島2500美元但人太少。新西蘭人均農業GDP2350美元,也有512萬人,算是人均農業GDP世界最強。

因此,我們需要知道一個中國農業發展的脈絡,不能錯誤地以為,改革開放之初農業搞了家庭承包制改革以后,大的故事就結束了。實際上中國農業在新世紀繼續有大發展,從總量來說甚至是主要的發展階段。2021年農業GDP總量相比2000年的1778億美元,翻了驚人的7.2倍,而1993年農業GDP總量859億美元相比1978年的414億只是2倍,雖然匯率的因素影響很大,但是農業相關的生活水平從溫飽到小康確實是新世紀才實現的。從人均GDP意義來說,農業在眾多產業中率先沖到了世界領先水平。

關于中國農業,起碼要有兩個認知。第一,中國農業是高增長領域,雖然在新世紀比GDP總量(翻十倍)的增長稍低,但也是相當高的,世界罕見。第二,中國農業并不落后,人均農業GDP都來到了世界最前列,有很多基于國情的先進生產技術。關注中央農業頻道就會發現,很多農業生產技術相關的小故事很有意思,農業高增長的來源主要是技術進步。同樣是黑土地帶,黑龍江生產的糧食超過了烏克蘭,以俄羅斯14%的耕地產出了俄糧食總產量的60%。

人們只是被動享受這個增長的成果,也確實感覺中國人吃喝在全球算是不錯的,甚至有“西瓜自由”之類的“世界最強感”。對于農業GDP是如何實現的,就不太清楚了。因為大多數人居住在城市里,離農田很遠,農業也并不是很引人關注的產業,沒太多新聞效應。

工商業領域人們用了產品,就會關注生產的公司。優秀的公司很快就會全國知名,因為這是互相促進的,廣告營銷必不可少。但農業產品較為特殊,人們只是關注“大類”,是大米、豬肉還是黃瓜,對產地也關注,地方上會宣傳特色產品,如贛南臍橙。但是農產品背后的公司就不太清楚了,怎么生產流通的不關心,只知道最后是到了超市、菜場。農產品呈現的形態,和生產者不太好建立連接。一個公司生產了一條魚,那魚身上長不出公司的名字。

二、供銷社的規模與存在感

供銷社就是農業領域被忽視的典型,以至于它2021年全系統銷售額高達6.26萬億(同比增長18.9%也是高增長),許多人卻本能地以為這是計劃經濟時代的名詞,只有老印象了。

供銷社系統在多個領域都是巨大的存在,但人們多半不清楚。化肥、棉花、糧儲、聯鎖超市等具體領域說出來以后,人們其實也有點了解,只是串不到一起。

全國供銷總社下面有多家企業,旗下有好幾家響當當的國字號企業集團。中農集團、中棉集團,都是行業內領先的大集團,也是供銷總社旗下企業。所以供銷社是有點離奇,旗下企業聽上去反而名聲更響亮。

中農集團化肥年銷量約2000萬噸,占市場的四分之一多,行業第一。中棉集團也是行業第一,市場份額超五分之一,全國棉花約90%是在新疆生產,中棉集團對新疆十分關鍵。中再資源、中農批、冷鏈物流、農產品加工、糧儲,這些企業與業務,供銷社都有很大影響力。全系統超6萬億銷售額,看這些企業集團就知道了,不是忽然跑出來的。

至于說這些企業控制的七八家A股上市公司,永新股份、中再資環、天鵝股份等等,因為市值都不太大,反而不能說明供銷總社的實力。

部分群眾在生活中能直接認識的,可能是總社旗下的農產品電商、直營聯鎖超市,因為是面對終端消費者打出了供銷社的名號。但因為友商實力強大,供銷社在這些“通用”行業里反而名氣一般,影響了在大眾認知中的存在感。

如“供銷e家”成立于2015年5月28日,由中國供銷集團出資成立,注冊資本36.05億元。這個電商味道濃厚的企業,是供銷社適應新時代推出的,號稱要打造“農村電子商務國家隊”。2017年中國供銷集團公司董事長楊建平表示,未來在農村電子商務的市場格局中,供銷e家“三分天下有其一是可以期待的”。

但是在電商領域,供銷社占的份額還不大,難以與淘寶、京東、拼多多、蘇寧易購等知名公司相比,知名度有限。

有點奇怪的是,主流手機應用商店里沒有“供銷e家”的APP。它家的手機APP曾經有過,但應該是放棄不支持了。供銷e家是支持網上購物的,用的是PC網頁版(www.gxyj.com),到上面注冊購物,選擇商品放入購物車,主流支付也支持,快遞外包了。用上去和別的購物網站差不多,但不是一搜什么都有的大平臺,而是自己有一套體系內的規劃。

如網站重點推的是“832扶貧平臺”,還有“地方特色館”。地方特色館只有22個省有,東部發達地區的省市沒開,832指的是22個省832個脫貧地區。

在832扶貧平臺上,陜西和湖北活動開展得較好,每日采購與銷售在700-1200萬元之間。按上圖估計,平臺每年的GMV(商品交易總額)不是太高,在百億的規模,新聞中2021年銷售額是115億元。這個量只相當于頭部主播一場活動的銷售額,主要還是支持扶貧的政策意圖更多,并不追求市場份額。

共享e家線下門店體系是有的,在上海就有15家門店。許多人就是通過這些門店了解供銷社的,但因為門店不是太多,單店也不太大,如果只憑印象,可能會誤解供銷社的實力。

應該說,供銷社系統通過線上電商或者新型線下門店直接面向消費者的嘗試,還在發展早期,知名度也不是太高,不是其主要業務。

供銷社面向公眾的接口規模不大,實際業務卻非常龐大。這是一些國企集團系統的特色,規模龐大,但集中在一些專業領域,不引人關注。如中信、華潤、保利、招商幾個集團,雖然人們多半知道一些著名企業,對集團公司規模卻多半不了解。這些集團資產總額都在2萬億元以上,超過供銷社系統,其中招商集團資產超過10萬億。

但供銷社即使在國企系統里也是非常特殊的。在以前“統購統銷”的年代,供銷社眾多分支穿透全國農村城鄉基層,覆蓋極廣,工作人員端的也是人人羨慕的公家飯碗。歷史留下的印象經久不衰,“供銷社”的品牌形象并沒有隨著全系統銷售額的高漲而更新。

三、供銷合作社的概念與想象力

實際上,這次供銷社在新聞里大熱,有個關鍵詞是“恢復”,指的是供銷社基層組織的重建。從供銷總社旗下公司來看,從上至下的發展是不錯的,在多個行業里都成為領先者或重要力量。但是,歷史上供銷社最深入人心的還是基層組織,那種從下至上的存在感,多年以后,在農村仍然難有可以匹敵者。

如果供銷社是像國企大集團那樣,在多個行業發起競爭性大動作,那只是市場經濟里具體的企業經營行為,影響是局部的、本行業內部的,不太可能有出圈的影響力。之所以引發熱潮,還是因為其深入社會基層的根本力量,很有想象力。

有些人甚至說起回歸計劃經濟、重建國營食堂,這就是過度引申了。供銷社系統即使在社區內依靠強大的供應鏈,建起一些便利店、小區食堂,那也只是中國整個龐大市場經濟系統的補充,需要參與市場競爭,絕不可能壟斷排他。實際上社會也并不擔心,只是好奇看熱鬧式地提出一些想法。

供銷社從性質上來說,就值得仔細討論。在1979年之前,到底是官方組織還是集體組織就并不明確,不時有變動。供銷總社早期名稱叫“中華全國供銷合作總社”,是合作社的性質。合作社是“勞動群眾自愿聯合起來進行合作生產、合作經營所建立的一種合作組織形式”,英文叫CO-OP,指的是合作性商業機構。現在供銷社的英文宣傳里都是有CO-OP這個詞的,強調商業性質。

1982年以后,供銷社確定了合作商業組織的性質,官辦改民辦,回歸合作經濟組織。十八大以來的說法是,“在新的歷史條件下繼續辦好供銷合作社”。所以,供銷社未來也一定會是合作性商業機構的性質,不會搞成計劃經濟。

那什么是“合作性商業機構”?對農村、農業、農民,它的作用是什么?

CO-OP是全球性商業概念。個人擁有企業是獨資,多人擁有的是合伙企業。合作社是合伙企業,它的獨有特征是,使用公司提供的產品和服務的人,擁有并經營公司。合作社自愿參與、自治不受外部控制。合作經濟與股份制企業最明顯的區別是,參與人不管投入大小,享有一樣的權益。

我國的供銷合作社,也有“民主、自治、平等”等必要的經營形式,但個人認為入社人重點并非是在合作社里搞治理、選舉,而是想獲得生產經營上實實在在的好處。這應該是中國辦供銷社最重要的出發點,要實質幫助到入社農民的生產經營。

現在的入社協議,看上去就是很正規的合同,分為甲方(XX市供銷合作社)和乙方(入社人)。入社是商業社會里的合同行為,不能引申過度,更是和計劃經濟扯不上關系。入了社,就是說在生產經營上,接受指導、享受服務與便利,這是主要目的。也可以參與選舉、參與會議、提出經營建議、了解信息,對于普通入社者,應該是保障自己權益為主,不太可能是想去對合作社本身作出大改變。退社自由,就是簡單的商業合同關系。

也就是說,恢復重建供銷社基層組織,并不是要搞政治性組織,也不是要改變經濟體制。最原始的目的,就是讓全國各地,都有這種幫助農民生產經營的基層合作性商業組織。農民可以入社或者不入,但是有和沒有供銷社基層組織,是兩回事。現在中央的要求是,要有,沒有的恢復重建。

至于帶點洋氣的“MINI CO-OP”,其實是供銷e家便利店里的無人貨架,合作者可以放供銷社認證過的貨來賣,店主收取一定傭金。這算是新零售業態的探索,比較新潮,幾年前社會上熱過一陣子,無人售貨亭等等。供銷合作社概念既歷史悠久,又能發展出新業態,但是各個方向的探索還是應該分清領域,厘清概念,混為一談容易糊涂。

供銷社歷史上有很多基層門店,現在也有以農村地區為主的約17萬家店。有直營店,也有系統內員工的夫妻便利店。門店體系是一個資產,如何發展新零售,線上線下聯動,這是許多電商、零售企業都在琢磨的大事,對供銷社系統也很重要。但這些門店不是供銷合作社的主要意圖,最直接的還是要幫助農民生產經營。

前面“832扶貧平臺”采購和銷售額最高的湖北,就是恢復重建基層供銷社做得最多的。湖北基層供銷社恢復重建至1373個,基本覆蓋全省鄉鎮。加入的農民得到了好處,就可能成為典型,吸引更多農民入社。入社了,生產經營就輕松了,可以干自己拿手的環節,其它環節由供銷社負責解決。理論上就是幫助農民生產經營,沒有太復雜。

需要注意的是,之所以現在說“恢復重建”,就是之前80年代的基層供銷社有不少消失了,湖北1800個基層社減少到696個。一邊是基層社在消失,一邊是總社旗下的企業集團紛紛發展壯大起來了,這都是供銷社系統改開后的發展歷史。以前的基層社不適應時代發展部分消失,那現在把基層供銷社恢復建起來,要如何適應時代?

這需要一些理論探討,中國已經前進到了互聯網信息時代了,恢復之后的基層供銷社,要如何在信息社會中幫助農民生產經營?

筆者在2021年初的《反壟斷之外,也要想想怎么讓互聯網社會主義縱橫天下》文章中,對商品供給與需求中間的“渠道”作了深入探討,雖然不是談供銷社的,但原理對于基層供銷社也是有意義的。

前文說了中國的農業人均GDP(除以總人口)在國際上很高,但農民人數也是非常多的,2021年農村人口5.56億人。這些人很多外出打工了,但直接從事農業生產經營的人數還是很多。中國全球遙遙領先的農業GDP,是靠海量農業人口干出來的,從事農業生產經營的群體,人均收入就沒法與發達國家相比。如美國農民占人口比例只有5%,約1500萬人,即使中國農業GDP是美國6倍,但是農民人數是30多倍,人均收入仍然會有相當大的差距。從這個意義上來說,中國農業又有落后的一面,人均生產力還不夠高。

但是就中國的整體科技水平和國家實力來看,大幅提升農民人均收入完全有可能。有兩個“大招”可以發力,一個是農業科技應用,再一個是農產品銷售渠道改革。而這兩招,供銷社都可以起到決定性的作用。

農業科技應用,以家庭為單位的農民散戶獨自不容易干好,非常需要合作。供銷社能夠提供有效的組織,及時引入先進技術,組織好各種生產流通環節的高效科技應用。實際上中國農業生產的科技味道已經很足了,農機、農技成果非常多,不是以前的落后印象。但是這些科技的推廣是要組織的,供銷社可以有意識地引導,對入社人員提供符合需求的科技服務。而且這是合作社,入社農民是有發言權的、自主經營的,可以提建議給反饋,不是盲目聽從計劃指令,有問題完全可以改進。

一些IT企業發展農村電商,主打的就是渠道。有些直播帶貨也會賣農產品,開發了新的銷售渠道。這些企業或者新渠道,基本都會說,宗旨是幫助農民,而且確實有不少相當正面的案例。但是也有時會鬧會風波,如不久前的玉米事件,品種、成本和售價不停反轉。

從根本上來說,互聯網渠道以及傳統渠道,在供給和需求兩端,都會利用“信息不對稱”,在中間收取利益。如果沒有“信息不對稱”,買家和賣家互相知根知底,渠道存在的意義就不大了。搓合成交,利用“信息不對稱”獲取利益,這是合理的。但是,企業是去主動擴大這種不對稱,還是去消除不對稱?這就是難以回答的靈魂問題了。

實踐中人們會發現,“擴大信息不對稱”的操作會是資本主義的選擇,企業要生存、要發展、要滿足股東利益。這體現在國家之間的渠道沖突,一國內部利益集團也對渠道非常看重。有時隨著科技發展,好企業通過“消除信息不對稱”擊敗壞企業,占據市場。但這是科技帶來的變革,企業本身會傾向在新的信息水平上,把“信息不對稱”恢復重建,各種讓用戶不滿的操作又會出來,讓利變加價。

對這個問題,供銷合作社能給出更好的回答。合作社的原則就是平等,不管投入多少,入社人的權利是相等的,理論上就享有同樣的渠道信息權。如果供銷社系統對互聯網時代的信息管理發掘水平做得好,社員就直接受益,不是轉頭用這些信息去忽悠社員。

而IT電商企業、直播帶貨主播這些渠道,不太可能把核心商業信息給客戶分享,除非也學著搞合作性商業組織。如果能有這樣的發展,那供銷社基層組織恢復重建的意義就更大了。

中國還有很多農民剛剛脫貧,需要找到方法奔小康、致富。農民群體不僅要貢獻出全球最多的農業GDP,而且人均生產效率、人均收入也要提升到中等發達水平。科技應用和渠道信息,就是農民提升收入最可以依賴的手段。相信供銷社系統與其它社會企業,都會以合作的精神,幫助中國農民實現發展目標,走向共同富裕。

電子郵箱:gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網》,網址: http://www.kunlunce.cn http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞