中央機關和紅軍主力長征后,留守中央蘇區的3萬紅軍堅守了約5個月時間,從1934年10月至1935年2、3月間。

后來根據遵義會議后黨中央的指示,被圍困在江西省于都縣南部狹小地區的最后的1萬余紅軍部隊突出重圍,結束了中央蘇區的留守,分散到各地開始了南方游擊戰爭時期。

一、留守的組織

主力長征后,中央蘇區成立了三個留守時期的組織:

1、中國共產黨中央分局,項英為書記。

中央分局委員12人:

項 英、陳 毅、陳潭秋、賀 昌

鄧子恢、瞿秋白、張鼎丞、譚震林

梁柏臺、毛澤覃、汪金祥、李才蓮。

書記項英,組織部長陳潭秋,宣傳部長瞿秋白。李才蓮是少共中央分局書記。

賀昌、瞿秋白、梁柏臺、毛澤覃、李才蓮,這五位中央分局委員犧牲在了留守和突圍中。犧牲巨大。

2、中華蘇維埃共和國中央政府辦事處,陳毅為主任。

副主任梁柏臺,秘書長謝然之(后叛變)。

3、中央軍區,項英為司令員兼政委。

項英任司令員兼政委,龔楚(后叛變)為參謀長,賀昌為政治部主任。

二、留守的力量

歸中央軍區直接指揮的有:紅24師、獨立3、7、11團。

其中,紅24師轄70、71、72三個團,師長周建屏、政委楊英、政治部代主任袁血卒,全師約2000人槍。

江西軍區,有紅1、2、3、4團。

贛南軍區,有獨立6團和軍區教導營。

楊贛軍分區,有獨立13團。

福建軍區,有獨立8、9團。

閩贛軍區,有獨立12、17、18、19團。

再加上各縣自己的獨立營、保衛隊等。

以上,留守的紅軍總人數共約3萬人。

但是,這些部隊中的大部分指揮員和戰斗員,都是紅一、三、五、八、九軍團留下的傷病員歸隊人員。正規紅軍和地方武裝戰斗力都不強。

紅軍主力在離開中央蘇區時,留下了約7000名傷病員。

經過留守時期的治療,還有約4000名傷員未出院。最后,中央分局將這些傷病員就地安置在了于都、瑞西、瑞金、會昌等縣群眾家中。

同時,紅軍主力撤離時,還留下了一大批老弱病殘人員和干部家屬,這些人員也都要由中央分局負責疏散安置。

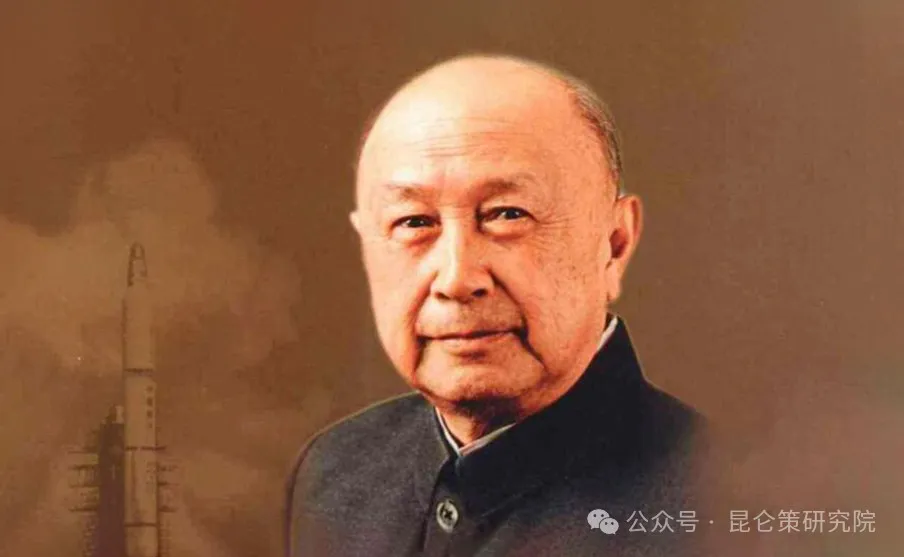

三、項英的歷史意義

從上述留守組織的人事安排就可以看出,是項英在第五次反“圍剿”失敗、紅軍主力和中央機關撤離中央蘇區的困難時刻站了出來。

項英顧全大局,臨危受命,留在了中央蘇區堅持斗爭。

項英和陳毅等一起,領導中央蘇區,掩護了主力紅軍和中央機關的戰略轉移。

且遵義會議后,項英又堅決執行了中央開展游擊戰爭的指示,領導留守紅軍從中央蘇區突圍,為中國革命保存了一批骨干。

沒有這些突圍的力量,又哪有后來的新四軍呢?

項英后來又在贛粵邊堅持了三年艱苦卓絕的游擊戰爭。

在這樣艱苦困難的情況下,項英依然對革命勝利充滿了信心。

這是項英的積極一面。

但是,項英身為中央分局書記、中央軍區司令員兼政委,在紅軍主力突圍后,對中央蘇區面臨的形勢,作了空洞樂觀的錯誤估計,不切實際地把勝利的希望寄托在了主力紅軍在湘西的勝利上,沒有及時地將部隊分散到各地開展游擊戰爭,沒有及時地轉變為與游擊戰爭相適應的工作方式。項英也還有一些左傾的錯誤。

這是項英的負面意義。俱往矣。

四、長征與留守

1934年10月10日下午,中革軍委第一野戰縱隊(紅星縱隊)和第二野戰縱隊(紅章縱隊,由中共中央、中央政府等部門組成),分別從瑞金的梅坑、九堡等地出發,向于都縣集結。

1934年10月31日,紅一方面軍主力連同中央機關八萬七千人,勝利地突破了第一道封鎖線,向湖南方向前進。

但是中央(主要是博古)臨走時規定,必須等紅軍主力和中央機關全部突圍到了湖南以后,才能向留守中央蘇區的部隊和地方干部群眾公開宣布主力紅軍突圍轉移的消息,在這之前必須嚴格保守秘密。

中革軍委還劃定瑞金、會昌、于都、寧都四個縣城之間的三角地區,為最基本的地區和必須最后堅守的陣地。

這,相當于給留守紅軍畫了一個圈,一根無形的繩子。

到了1934年12月中旬,中央蘇區面臨的形勢更加嚴重起來。

北面,敵人第三路軍已集中四個師的兵力,將江西省委、省蘇維埃、省軍區及兩個獨立團圍困在寧都小布一帶的狹小的地區內。

如上文所列,江西軍區共有四個獨立團,被圍了兩個團,還有兩個團已經由曾山率領轉移到東固一帶去了。

南面,廣東軍閥余漢謀部四個師,已由廣東邊境回防,在贛州、信豐、安遠、會昌一線駐有重兵。

此時,中央分局堅持的“三角地區”,南北長僅百里,東西寬僅七十里,敵人在這一地區周圍,至少部署有十二個師的重兵。他們即將對這一狹小地區進行“清剿”。

形勢迫人,1934年12月,中央分局召開了會議。陳毅提出,應迅速轉變戰略思想,廣泛發動群眾開展游擊戰爭。

項英這時也看到了局勢的嚴重性,接受了陳毅的意見。

終于,和紅軍主力一樣,留守紅軍也正式決定突圍轉移。

1934年12月底,張鼎丞等作為第一批轉移的領導人離開了中央蘇區。

中央分局委員張鼎丞以中共福建省委代表的資格,回到龍巖、永定、上杭地區,去領導閩西南游擊戰去了。

五、留守的突圍

1935年2月開始,被圍困在中央蘇區于都縣南部的一萬名紅軍部隊和地方工作人員,根據中央分局的部署,陸續出發,分頭突圍。

1、贛南省蘇維埃副主席王孚善,400人。

由“興龍尋安縣革命委員會”工作人員和挺進營400余人組成。

于1934年2月中旬離開于南禾豐地區,經會昌、安遠邊界向尋鄔方向突圍。

2月19日,在安遠、尋鄔交界,遭粵軍獨四師一個團截擊,隊伍被打散,王孚善突圍至廣東梅縣地區,后下落不明。

2、陳潭秋、譚震林,紅24師四個連。

陳潭秋、譚震林率領紅24師四個連,于2月底突圍到達閩西福建省委駐地長汀四都,后突破敵人重重封鎖圍攻,4月到達永定,與張鼎丞、鄧子恢會合。

他們一起成立了閩西南軍政委員會,領導游擊戰爭。

3、汪金祥,紅24師四個連;李天柱和孫發力,紅24師四個連。

汪金祥率領紅24師四個連,任務是到尋鄔南部和蕉嶺、平遠、武平一帶打游擊。

李天柱和孫發力同樣率領紅24師四個連,任務是依靠尋鄔南部原有游擊區,向東江發展,與古大存取得聯系。

這兩支部隊從于都南部出發,插過安遠、會昌邊界,于2月25日到達安遠、尋鄔間的清溪,遇粵敵獨四師堵擊(和第一支部隊一樣)。激戰三日,部隊損失重大。

最后,汪金祥、李天柱率領最后20多人突出重圍。月底到達了尋鄔南部。

4、中央軍區參謀長兼紅71團團長龔楚、紅71團政委石衡中、史猶生率領的紅71團。

紅七十一團的任務是到湘南,收容紅24師的失散隊伍,并在湘南發展游擊區。

他們從于都南部出發,2月24日到達信豐安息、極富地區,被余漢謀粵軍第二師發覺。敵派教導團兩個營隨后追擊,并派一個營經萬隆、羅塘出崇仙堵截。

25日,紅七十一團與追堵之敵在極富地區激戰后,突圍至油山地區,后即轉至湘南。

龔楚后來叛變投敵。

5、團長徐洪、政委張凱率領的獨立3團。

任務是到湘贛邊和湘鄂贛邊傳達中央指示,在該地開展游擊戰爭。

他們從于都南部小溪地區出發,于2月25日到達桃江王母渡渡河。剛渡過一半,即被敵人發覺,截為兩半。

政委張凱率余部約700人,在楊雅附近與堵擊之敵激戰后,根據項英的命令,轉回于都南部,再沿安遠、信豐邊界向信豐南部突圍。

3月4日,到達信豐石背,又遇敵人堵擊,折而向安遠岡頭前進,再次被粵軍獨四師截擊封鎖。

3月上旬末,政委張凱和隨同獨三團一起突圍的原江西省蘇維埃副主席陳正人,率100余人到達安遠、尋鄔南部山區,在此與周建屏、李天柱等會合。

獨三團團長徐洪在突圍途中犧牲。

3月下旬,活動在廣東興寧的原粵贛省蘇維埃政府副主席羅屏漢,率游擊隊70人來到安遠、尋鄔地區,與張凱、陳正人會合。

5月間,陳正人、周建屏離開尋鄔,由汕頭轉赴香港。

李天柱在此期間犧牲。

6、毛澤覃率領的一個連。

任務是到閩贛邊領導開展游擊戰爭。他們經會昌白鵝、小密,到達閩西,與福建省委萬永誠等會合。

1935年4月26日,毛澤覃在瑞金紅林地區犧牲。

7、李才蓮率領的獨立7團。

任務是到閩贛省和寧都縣北部開展游擊戰爭。

于1935年2月下旬開始從瑞金銅缽山區出發突圍,行至九堡與敵人激戰,獨立七團被打散。

李才蓮率剩下的部隊轉移至閩贛邊,因情況變化,未與閩贛省委取得聯系,只好回到瑞金銅缽山區,與瑞西特委書記賴昌祚等會合。

賴昌祚、李才蓮率瑞西獨立營一部,在瑞金活動,后來被敵人包圍,部隊遭受重大損失,李才蓮壯烈犧牲。

賴昌祚等少數人突出重圍,在汀瑞邊堅持斗爭。

1935年冬,賴昌祚在瑞金羅漢巖犧牲。

8、阮嘯仙、蔡會文、劉伯堅、梁柏臺率領的贛南軍區獨立6團等,共2000人。

贛南省委書記阮嘯仙、省軍區司令員蔡會文、政治部主任劉伯堅、中央政府辦事處副主任梁柏臺,率領獨立6團及省委、省蘇維埃機關、中央工農劇社、《紅色中華》報社等2000余人,決定突圍到三南(定南、龍南、全南)與信豐活動。

1935年3月3日,全體突圍人員編為三個支隊,發了生活費。4日早,三個支隊成一路縱隊,從于都南部的上坪山區出發。

3月4日上午10時,軍區司令員蔡會文和省委書記阮嘯仙發現部隊成一路縱隊行進,立即命令改變隊形,以連或兩連為單位,穿過敵人的封鎖線。但是為時已晚,部隊來不及分散,即在畚嶺的羅坑、金沙一帶與敵人遭遇,激戰數小時,突圍部隊被沖散。

3月5日和6日兩天,駐牛嶺和駐仁風粵軍各一團,在“鏟共團”的帶領下,將畚嶺地區封鎖。

被打散后再度集中起來的一、三支隊,由軍區政治部主任劉伯堅指揮,與堵截的敵人激戰,遭受重大傷亡。

3月7日凌晨,劉伯堅在鴨婆坑附近山頭指揮部隊突圍受傷,不幸被俘。

贛南軍區政治部秘書廖昔昆、獨立第16團參謀長陸如龍、中央政府辦事處交通科長連得勝、會昌縣貿易分局亂石采辦處營業主任王志楷等也不幸受傷被俘。

劉伯堅和廖昔昆這幾位烈士共五人于3月21日在大余被余漢謀的粵軍第一軍殺害。

梁柏臺在突圍中受傷,也不幸被俘,并被押往大余,也被粵軍殺害。但梁柏臺的犧牲地點到今天也不清楚。

其余的一、三支隊同志也大部分犧牲或被俘,僅少數突出重圍。

幸運的是,第二支隊大部人員在軍區司令員蔡會文、省委書記阮嘯仙、少共贛南省委書記陳丕顯的率領下,于3月6日沖破了馬嶺、牛嶺的封鎖線。

但突圍中,省委書記阮嘯仙在上小埂被流彈擊中壯烈犧牲。

軍區司令員蔡會文、少共贛南省委書記陳丕顯繼續率領二支隊到達信豐安息一帶,在此又與粵軍第二師激戰。

隨后,他們轉向定南,再轉至信豐,于1935年4月上旬到達油山。

六、項英、陳毅的最后的突圍

1935年3月上旬末,各路突圍部隊全部離開了江西于都南部地區。

項英、陳毅、賀昌根據中央指示,決定率領紅24師的紅70團穿過會昌封鎖線,向福建長汀地區突圍轉移。

突圍前,紅70團和中央軍區直屬隊進行了整編,共編為了四個大隊。同時,紅70團番號取消。

第一、第二大隊由項英、陳毅親自率領,共同行動。

第三大隊,大隊長是紅24師師長周建屏。賀昌和紅24師政委楊英也在第三大隊。

第四大隊,大隊長是紅24師政治部代主任袁血卒。他們擔任掩護任務。李翔吾也編在第四大隊。

第三大隊、第四大隊

1935年3月9日下午3時許,賀昌帶領第三大隊,從于南上坪的一座高山出發,先行突國。

袁血卒率第四大隊隨后跟進掩護。

9號當晚,他們安全渡過濂江,到達會昌曉龍的天門嶂,遇北路敵第89師阻擊。

第四大隊在掩護中大部分犧牲,僅剩袁血卒、唐繼章、周子禎等幾個人突出了重圍。后來他們輾轉去了上海。

10日凌晨,在戰斗中受傷的賀昌行至歸莊,被敵包圍。賀昌誓死不當俘虜,高呼著紅軍萬歲的口號,舉槍自盡,壯烈犧牲。

紅24師政委楊英也在突圍中英勇犧牲。

紅24師師長周建屏等少數人突出了重圍,到達安遠、尋鄔南部,與獨立3團政委張凱、李天柱、羅屏漢等會合。

李天柱,于1935年6月在突圍中壯烈犧牲。

羅屏漢,于1935年7月在突圍中壯烈犧牲。

周建屏,1935年戰斗中負傷后送去上海醫治,1936年到延安,編為八路軍115師343旅副旅長,打過平型關大捷。卻不幸于1938年舊傷復發病故。

張凱,度過了三年游擊戰爭,后加入新四軍,建國后是衛生部副部長,一直活到了1996年底。

項英、陳毅的第一、第二大隊

當賀昌、周建屏、袁血卒等率領部隊出發時,項英正在向中央發電報,報告突圍情況。

直到1935年3月9日下午5時,電報才發完。

項英命令將電臺埋掉,同陳毅一起率領剩下的第一、第二大隊,離開了上坪山區,向長汀突圍。

當晚正在下雨,天黑路滑,項英、陳毅他們未能趕上先出發的賀昌、周建屏等。

此時,安遠河水猛漲,敵人已將河兩岸嚴密封鎖,突圍部隊渡河受阻。陳毅只好率部隊返回了上坪山區。

黑夜中,項英帶著一部分隊伍與陳毅失去了聯系,走錯道路,來到安遠天心圩,遭敵截擊,部隊被打散。

天亮后,項英收集部隊也回到了上坪山區,與陳毅會合。

兩人坐下來商量,更換路線。

陳毅認為贛粵邊地區有較長的革命斗爭歷史,群眾基礎好。加上這一帶地形復雜,便于與敵周旋。

且李樂天、楊尚奎領導的贛粵邊特委武裝又在這一帶活動。

陳毅自己對贛粵邊這一帶地理民情也熟悉。

而且主力紅軍之前突圍轉移時經過了這一帶,還有一些掉隊失散人員。

因此,陳毅向項英建議向贛粵邊油山一帶突圍。

碰巧,此時項英陳毅剛好遇到了曾紀財。曾紀財是本地人,可以帶領他們突圍。

曾紀財,江西信豐人。先后任過江西信豐、福建代英縣委書記等職。1936年3月,由于叛徒告密而被捕,英勇就義,時年28歲。

為縮小目標,減輕部隊壓力,項英、陳毅命令剩下的100余人分散開,各自向贛粵邊突圍。

10余名傷病員則被安置在了老鄉家中。實在帶不走了。

項英、陳毅化裝成當地逃難的老百姓,在本地人曾紀財的帶領下,從上坪山區出發,在王母渡偷渡了桃江,經過近20天曉宿夜行,輾轉周折,于1935年4月初到達了信豐油山的廖地村,與李樂天、楊尚奎會合。

不久,贛南軍區司令員蔡會文、少共贛南省委書記陳丕顯等也來了,與項英、陳毅他們會合到了一起。

李樂天,1936年1月底在戰斗中負傷,他和賀昌一樣,把最后一顆子彈留給了自己,壯烈犧牲。

楊尚奎,堅持過了三年游擊戰爭。建國后是江西省委書記,并長期擔任。

蔡會文,1936年初在戰斗中壯烈犧牲。

陳丕顯,后來成了有名的我黨的干部,一直活到了1995年。

讓我們向所有留守中央蘇區的紅軍戰士和機關干部致敬!

作者:東南陳楠;來源:八達街行走微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?