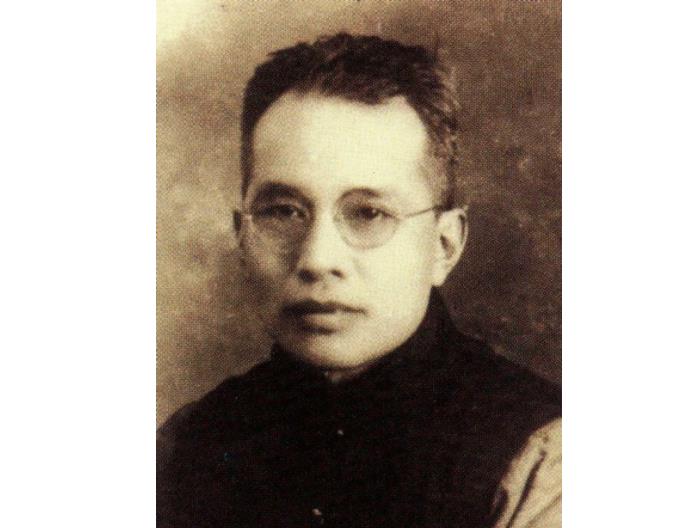

王陽元,中國科學院院士,北京大學信息科學技術學院教授,主要研究方向為微納電子學中的新器件、新工藝和新結構電路等。

中華人民共和國成立以來,一代又一代科學家懷著深厚的愛國主義情懷,憑借精湛的學術造詣、寬廣的科學視野,在祖國大地上樹立起一座座科技創新的豐碑。

老一輩科學家愛國奉獻、淡泊名利、刻苦攻關的精神,是科技工作者在長期科學實踐中積累的寶貴精神財富,為后人樹立了優秀的榜樣。

為展現我國科學家與黨同心、銳意創新的愛國情懷,《科技導報》采訪了中國科學院院士王陽元,請王院士講述研制“中國芯”的科研經歷。

《科技導報》:您在哪一年加入中國共產黨?當時的入黨經歷和感受是什么?最大的誓愿是什么?

王陽元:

我于1956年12月23日被黨支部大會通過接收為中國共產黨預備黨員,并于1957年1月2日舉行入黨宣誓儀式。1年后,按時轉正。

至今,計算起來已有65年黨齡了!我的入黨介紹人是衛民同志和周云鎳同志。

衛民同志當時是上級派下來的一位專職從事政治工作的同志,周云鎳同志后來則一直在無線電電子學系工作。

我實際上于1955年就提交了入黨申請,他們兩位用了將近一年的時間在輔導和培養我。

衛民同志以她特有的溫馨方式來鼓勵和引導我,而周云鎳同志則嚴格地要求我,要以共產黨員標準來嚴格要求自己,培養我成為一名合格的共產黨員。

當支部大會通過接納我為中國共產黨員,并在1957年1月2日宣誓后,我心情無比激動,自覺生命已被賦予了新的含義,正如入黨宣誓中所言,“為共產主義奮斗終身,隨時準備為黨和人民犧牲一切,永不叛黨。”

從此,我為自己今后學習、教學、科學研究和產業開拓工作中定下了2條原則:

一是要把自己一生的言行和工作與祖國的發展、民族的興旺、中華民族的偉大復興事業緊密地聯系起來,為在中國實現共產主義偉大理想而不懈奮斗,不忘初心、矢志不渝;

二是正如我的兩位入黨介紹人在培養我的時候所教育我的:為共產主義奮斗不是靠你一個人就可以實現的,而要始終保持謙虛精神,密切聯系群眾,共同奮斗(當時因為我在入學北京大學一年后即任校學生會副主席,與當時半導體班的同學聯系不夠而有些同學提出來的),這一條我也一直牢記在心。

1986年北京大學成立微電子學研究所,我任所長后寫了兩句話:“得人才者得天下,集人心者集大成”,兩句話不可分割,“集人心”就是要謙虛謹慎,團結群眾共同奮斗,才可事業“集大成”。

這兩句話經過多年實踐,深入人心,已成為我們北京大學微納電子研究院的文化了。

回顧入黨以來65年的奮斗生涯,雖然有過失和不足,但為共產主義奮斗終生的入黨誓言牢記在心,從不敢有絲毫懈怠,65年的歲月已經全身心地獻給了中華民族復興的宏偉事業,獻給了為最終在中國實現共產主義的偉大事業。

現在雖已耄耋之年,但“發展未有窮期,奮斗永不言止”。

《科技導報》:

1956年,我國第一個中長期科技規劃《1956—1967年科學技術發展遠景規劃》提出將發展半導體技術作為四項緊急措施之一。

“五校”聯合半導體物理專門化在北京大學物理系建立,培養專業人才。您作為當時的第一批學生,在大學學習時的感受是什么?

您認為半導體物理專門化的設立,對中國半導體研究的發展以及您本人此后的科學研究歷程,有哪些重要的意義?

王陽元:

為貫徹執行《1956—1967年科學技術發展遠景規劃》,首先要培養人才。

為此,當時的教育部決定:北京大學、復旦大學、廈門大學、南京大學和東北人民大學(吉林大學前身)五校聯合在北京大學物理系舉辦半導體專門化,將各校的相關專業教師、高年級學生和教學實驗設備全部集中于北京大學,由黃昆先生和謝希德先生分別任主任和副主任,實驗室主任是北京大學的黃永寶教授、副主任是廈門大學的劉士毅教授。

1956年和1957年連續培養了2屆300多名四年制的畢業生,1958年又培養了40余名五年制畢業生,我有幸成為這一批五年制的畢業生。

這是一個戰略性決策。

習近平總書記講:“人才是第一資源,創新是第一動力”,五校聯合集中在北大舉辦半導體專門化本身就是一個創新,畢業出來的300余名學生中大部分后來都成為了我國半導體事業和后繼的集成電路產業的骨干和學術帶頭人,發揮了重要作用,所以我們常常把該半導體專門化稱為中國半導體事業的“黃埔軍校”。

現在網上或某些自媒體中常常把某些人因為開發了一塊芯片或建設一個工廠就輕率稱之為“芯片之父”或“半導體教父”。

實際上,黃昆先生和謝希德先生,中國科學院的王守武先生、林蘭英先生以及工業界的烏爾楨先生,他們才是我國半導體領域和固體物理學的奠基人,這些老一輩的科學家培養了集成電路科學技術和產業成長的土壤及骨干人才,他們才是中華民族的脊梁。

我作為其中一名學生,師從黃昆先生和謝希德先生,從大學一年級開始聆聽黃昆先生近2年的普通物理學,從1956年起又聽黃昆先生和謝希德先生聯合主講的《半導體物理學》,和他們兩位分別講授的《固體物理學》和《半導體理論》,兩位大師授課過程所傳授的清晰物理概念和圖像以及嚴謹的數理分析論述,不僅為我們這些學生打下了堅實的基礎,而且他們的治學精神也深刻地影響我一生的治學,我要把他們愛國的革命精神和科學精神一代代地傳承下去。

《科技導報》:

1958年,集成電路在美國發明,揭開了信息時代微電子芯片創新的序幕。

您正好在這一年畢業,當時選擇集成電路這個嶄新的領域作為研究方向,有何考慮?

王陽元:

1958年集成電路在美國發明出來了。我于同年在北大物理系畢業,從此我就與集成電路結下了終生不解之緣。

1958年畢業后,我先后從事鍺、硅晶體管的研發,其后研制硅數字邏輯電路,逐步加深了對集成電路的理解,從物理本質上認識到集成電路可以集信息采集、處理、存儲、傳輸和執行等功能于一個小小芯片中,而且可以低成本、高可靠地大批量生產出來,像水銀潑地一般滲透到各行各業,得到廣泛應用,從而可以如細胞組成人體一樣,與計算機、軟件工程一起成為構建信息社會的基礎。

20世紀60—70年代,我國的集成電路得不到充分發展。但在西方特別是在美國,集成電路首先被軍方大量應用,接著就在民生方面得到廣泛應用。

可以清楚看到,它將是社會信息化的戰略性基礎,它的發展規模和水平將成為一個國家綜合實力的重要標志。

作為一名共產黨員,我決心“用集成電路創新作為基石,鋪設21世紀中華民族偉大復興之路”(2008年出版的《我國集成電路產業發展之路》扉頁上的題詞),因此我把集成電路科學與工程作為我終生為之奮斗的研究方向。

《科技導報》:

1975年,您和團隊經過6年多堅持不懈的奮斗,研制成功了國內第一塊3種類型1024位MOS動態隨機存取儲存器,獨立自主地開發出了全套硅柵N溝道技術。

在研究過程中,您和團隊經歷了哪些困難與挑戰,黨和國家給予了哪些支持?

王陽元:

研制硅柵N溝道1024位MOS動態隨機存取存儲器時期,還處于文化大革命后期。

我們當時考慮的是“做什么”集成電路才能對國家有大的貢獻?而且又易于在產業界推廣,提高我國集成電路產業水平?

1)為了調研方案,北京大學200號圖書館的燈光常常亮到凌晨2~3點鐘,晚上調研文獻,看材料,白天組織同志們討論。

歷時近半年,最終選定了硅柵N溝道MOS動態隨機存取存儲器這一研究方向,我們相信半導體存儲器必將革新,替代當時正用于計算機的磁芯存儲器。

2)為國爭光,沒有條件創造條件也要上。

首先,碰到的困難是沒有研制大規模集成電路的凈化實驗室,我們只能盡量改善大的凈化環境,將全部門窗都用塑料布嚴密封起來,而且局部凡與芯片相接觸的環節,就在密封操作箱中用純凈氮氣保護起來,創造一個相對凈化的小環境。

其次,是缺乏專用的設備,就自己動手利用可購到的國產設備進行改造,例如用LPCVD設備改造成多晶硅薄膜的生長設備;又如MOS N溝道器件最怕鈉離子沾污,一般都要用電子束蒸發臺來制備金屬鋁層,但當時我們沒有,所以一方面用沾污鈉離子較少的鉭絲來替代常規用于蒸發的鎢絲,另一方面爭取訂購一個電子槍,以便對蒸發臺進行改裝。

沒有測試設備,我們就與計算機系的同事共同合作研制存儲器測試設備等。

第三,在設計出MOS 1024位存儲器以后,從制備掩膜版到芯片封裝,中間有上百道的制造工藝環節。

沒有現成的資料可供利用,我們只能借助于研制晶體管的工藝基礎,從試驗中學習,從實踐中總結經驗。碰到一個困難就分析一個困難,解決一個困難,一步步扎實前進。

4年多時間,1000多個日日夜夜,做到“芯片流程到,人就先到”,人等芯片,不管是凌晨3點還是5點,每個人都把研制成功1024位MOS存儲器作為自己為國爭光的實際行動,每個共產黨員更是發揮了黨員模范帶頭作用,“失敗了絕不氣餒,總結出經驗教訓,就繼續前進”。

每個研制人員的形象至今仍深深印在我的腦海中,永不忘懷,他們是我心中的豐碑。

研制1024位MOS DRAM的革命精神和從實踐中分析問題解決問題的科學精神,是北京大學微納電子研究院(集成電路科學與工程學院)傳承與發揚的寶貴精神財富。

在“1024”研制過程中,我們得到了黨和人民各方面的關懷和支持。

記得早在1974年、1975年和1977年電子工業部領導就先后召開了3次全國大規模集成電路會戰會議,“1024”研制成為一個中心議題,先后有2次在全國大會上發言介紹研制發展情況和經驗,大家爭先恐后地為“1024”研制提供需要的設備和材料。

當芯片出來后沒有封裝外殼,會上號召一定要讓“1024”穿上衣服,后來還是江蘇宜興陶瓷廠研制出了雙列直插式的陶瓷封裝外殼。

北京市主要領導多次過問研制情況,并力薦“1024”研究者參加1978年舉行的全國科學大會,并獲得了科學大會獎。北京市相關部門還隨之下撥了一批建設凈化實驗室所需的材料和經費。

《科技導報》:在基礎研究方面,您還做了哪些工作?

王陽元:

在基礎研究方面,我們創建了第一個以年青學者和博士生為主體的低功耗新結構SOI/CMOS的研究室。

其原始創新的最重要成果,是將在2~3 nm工藝中被重點應用的GAA新器件,這個研究室現在已發展成為一個在國際有影響力的研究室。

該研究室的原始創新不斷涌現,如TFET、納米級器件和電路的可靠性等。

《科技導報》:

在您的科研歷程中,無論是中國第一塊3種類型1024位MOS動態隨機存取儲存器,第一個按軟件工程方法開發的大型集成化的超大規模集成電路計算機輔助設計系統的成功研制,還是第一個與集成電路兼容的MEMS設計和加工平臺的建立,無數個“第一”,都是您帶領團隊排除萬難、科研攻堅、經過多年努力才獲得的成功。

是怎樣的信念,支撐您一次次突破瓶頸,登上成功的高峰?

王陽元:

回答這個問題,要分兩個方面講。

第一方面,作為一名科技工作者的愛國情懷,凡是祖國的需要,就是我們奉獻祖國的最好時機。

記得在用軟件工程方法開發我國第一個系統化、集成化的ICCAD系統,即三級系統(后來命名為熊貓系統,即“國寶”的意思),我在動員全體參與者時說:“人生能有幾回搏?此時不搏更待何時?研制三級系統,是我們歷史的機遇,是報效祖國最好的歷史機遇,不拿下這個系統,死不瞑目”。

第二個方面,作為一位科學家,必須對所從事領域的科技發展規律有高度的自覺性;對科學前沿的新生事物必須具有高度的敏感性,而且要有鍥而不舍追求真理的科學精神。

回顧歷史,人類社會的每一個重大進展,都是由人的創造活動及其成果得到廣泛應用來推動完成的。

提綱上所談到的幾件事都是我們進行的創新活動,當然這個活動往往不是一個人所能完成,而是需要一個團隊,而這個團隊必須是團結一致的,共同奮斗的。

就以微/納機電系統(MEMS/NEMS)國家級重點實驗室的建設為例,就是我們緊緊瞄準了科技發展前沿,經過6年的團結奮斗,自主開發出3套新的加工工藝,成功地應用于30多種產品中,使之成為國際上富有盛名的實驗室。

耶魯大學校長Richard C. Levin參觀了我們的實驗室,回國后就在2005年12月15日《紐約時報》撰文寫道:“北京大學微電子實驗室建立了2套先進工藝的實驗線,分別處理2種不同的技術,到目前為止美國大學還沒有類似的設備可以與之媲美”。

《科技導報》:

您認為中芯國際的建立,對我國集成電路的發展的重要意義主要體現在哪方面?

王陽元:

2000年我們與海外同事張汝京博士團隊一起共同創建的中芯國際集成電路制造有限公司,它的創新點在于機制、資金、產品、技術和人才都是充分利用國內外兩個資源,面向國內外兩個市場,中芯國際的建立是我國集成電路產業發展的一個里程碑,增強了我國集成電路產業發展的核心競爭力。

2004年,中芯國際又在北京亦莊建成了我國第一條12英寸納米級集成電路大生產線,這是具有歷史意義的。

《科技導報》:

剛剛閉幕的全國“兩會”正式通過了我國“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要,其中指出,“瞄準集成電路等前沿領域,實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目”。

您對中國集成電路產業自立自強的未來有何期待?有哪些建議?

王陽元:

關于這個問題,我在《科技導報》2021年第3期上發表了一篇長文《掌握規律,創新驅動,扎實推進中國集成電路產業發展》,對相關問題作了闡述,但我還是愿意在這里強調幾點。

1)我們必須強調原始創新,才能使我國集成電路產業屹立于世界東方,經過多年的研究實踐證明,基礎研究必須“提前十年盡早部署”。

2)產業強才能經濟強,經濟強才能國家強。而搞活做強企業是當前急需加強的任務,為此必須大力加強企業的研究與試驗發展(R&D)活動,要采取多種政策,包括稅收政策、投資政策等,鼓勵企業對R&D的投入,包括財力、人力的投入,產業的R&D活動加強了,也容易與大學和科學研究機構的基礎研究相對接。

3)我們要學習比利時微電子研究中心(IMEC)的經驗,IMEC設的本意是為了在interuniversity之間,給學生們提供一個實踐創新的平臺,但現在已發展成為全球一個從事原始創新的研究中心,它所產生的知識成果為全球所公認。

中國需要建設以產業和大學相結合的產教融合中心,解決科研和產業兩張皮的問題,加速實現從原創成果向生產力轉化的過程。

4)我們強調與應用和系統相結合,優先發展設計業,3個五年計劃過去了,情況已經有了很大的變化,設計業產值已占世界30%以上。

現在應當把重點放在芯片制造業了,同時加強上下游配套產業——專用設備和專用材料業的建設上。要加強對中芯國際的支持和投入,爭取在“十四五”時期內躋身于世界前三甲。

5)現在已進入到后摩爾時代了,我在上述長文已有了較多闡述,要根據后摩爾時代的特征,加強對新材料,特別是化合物半導體材料、器件與電路的研究及其生產的支持和投入,使之在微波、太赫茲、大功率器件、各種傳感器等方面能涌現出一批創新、并領先于國際的成果。

要加強SiP(System in Package)的研究,發展集成微/納系統,努力走在世界前沿。

6)集成電路的產業鏈和生態鏈都很長,上百臺套的專業裝備和上千種材料,非常容易受到他人的掌控,甚至卡我們的脖子。

為此,我建議要分析、分層次地解決。

對于關鍵的如曝光機,難度大的,要用舉國體制以產業為基礎,集中攻關,限期解決。這方面我們在20世紀80—90年代攻關ICCAD三級系統(熊貓系統)的經驗有重要參考意義。

至于一般難度的,用自主研發方法,組織產業和高校或科研單位聯合攻關解決。同時還要注意加強國際合作。

7)對產業和研究最大制約是人才,特別是缺乏綜合素質高的領軍人才,要抓住集成電路科學與工程一級學科的設立,加強培養人才的力度,并可以設立相應的二級學科。

1956年我們都已經采取過革命性措施,五校聯合培養半導體專業人才,現在條件好多了,產業也強多了,更有條件實現教育與產業的結合,培養一大批跨學科、高素質的領軍人才,這方面我已寫了專門文章發表在貴刊2021年第一期的卷首語中,這里不再重復了。

《科技導報》:您在北京大學讀書、從教60余年,對人才培養有哪些體會?有哪些經驗可以與青年科研人員分享?

王陽元:

教育是基礎,“只要人類社會存在,教育就是永恒的主題;只要人的生命存在,學習就是不竭的任務”。

我于1953年考入北京大學物理系,1958年畢業從教,已有63年教齡了,1956年入黨已有65年黨齡,如從入學算起,在北大已有68年了。

1)作為一名北京大學的黨員教師,肩負多重任務,但是最根本的是培養一代又一代的學子成才和從事原始創新,而這兩者又是辯證統一的。

青年學子是北京大學最寶貴的資源,特別是博士生是科技創新的生力軍,而科技創新又是使青年成才,培養學習、探索和創造能力的關鍵環節。

歸根到底,如李大釗同志所言:“鐵肩擔道義,妙手著文章”,教師的責任就是要培養德才兼備,綜合素質高,具有創新活力,能“致天下之治”的人才。

2)2014年“五四”校慶之際,習近平總書記來到北京大學,對我們教師提出了殷切的期望:“教師承擔著最嚴謹、最神圣的使命,以人格魅力引導學生心靈,以學術造詣開啟學生智慧之門”。

這是對我們教師歷史使命和治學方法最確切的定位。是我們每一位教師努力的方向。

人格魅力,首先要努力踐行3個層次24字的核心價值觀,核心價值觀的形成絕非一日之功,教師要通過教學、科研多個環節,如同“好雨知時節,當春乃發生,隨風潛入夜,潤物細無聲”(唐·杜甫)一樣,做出榜樣,啟迪青年學子把核心價值觀的要求變成日常行為的準則,自覺奉行。

以學術造詣開啟學生智慧之門,則要求我們教師潛心做學問,提高自己的學術修養,始終發揚北京大學“常為新”的精神,在所從事的領域努力走向國際一流,啟迪我們的學子認真探索,勇于創新,并超過我們。

教育的本質在于啟迪,科研的核心在于創新。

3)對學生的培養,在本科階段,要打好扎實基礎,雖然我們不能要求人人都能學貫中西、融匯古今,但基礎要扎實要廣一些,文理各科要相互選修一些。交叉學科往往是新的學科生長點。

“學貴心悟,人貴執著”,“悟”就是要悟其本質,悟其規律;執著就是要把學習看作終生任務,要鍥而不舍。

在研究生階段則要強調提高提出問題、分析問題和解決問題的能力。

愛因斯坦曾說:“提出一個問題往往比解決一個問題更為重要,因為提出新的問題,新的可能性,從新的角度看問題,都需要創造性的想象力,而且標志著科學的真正進步”。

我們教師要更多地與學生一起面對面進行討論。

我每一次與青年學子討論都感到特別愉快,教學相長。我們實時地討論科學技術發展前沿動向和國家需求;分析前人工作的局限性;并在分析討論的基礎上,提出我們自己所要從事的研究課題,然后有針對性地開展理論和實驗研究。

不斷分析得到的結果,并不斷地驗證,最后可以總結出新的規律和新的科研成果。

這種交流討論不僅局限在學術上,也包括人生哲理、歷史觀、人生遇到的困難和認識,以及解決的方法。

這樣的交流討論使我感到更有青春活力和創意。這也是我們教師這一職業的優越之處:常常與年青人在一起,可使青春常駐。

鼓勵學生提出自己見解和問題,而學校和教師理所當然地要采取更為開放和包容的態度,給學生們一個良好的學術氛圍,鼓勵成功,寬容失敗,但決不允許作假。

“終生努力,便成天才”(門捷列夫)。

4)長江后浪推前浪,一浪更比一浪高,這是歷史規律。

北京大學微電子學科從1980年招生算起,到2020年已培養了本科生1305名,學術碩士生1400余名,專業碩士900余名,學術博士生400余名,工程博士30名。

我個人也直接培養了逾百名的碩士、博士生和博士后研究人員,其中培養博士生占80%,他們大多已成為我國發展微電子和集成電路科學與工程的有生力量,不少人已經成為新一代學術帶頭人。

每當他們中一部分回到母校看望我們這些教師的時候,特別是遠隔大洋,從彼岸回來,往往情緒頗為激動。

他們最常說的話是:“我現在從事工作的基礎都是在北大打好的,從事科學研究的知識、方法和探索精神也都是在北大培養的”“是北大培育了我們!”“是北大老師培養了我們!”

每逢這樣時刻,我由衷地感到做一名教師的欣慰,也是我們做教師最高興、最激動的時候。可以說,這是當你盡了一名教師職責之后所得到的最大樂趣。

其中一個數據始終使我引以自豪,電氣與電子工程師協會(IEEE)是電子器件大會(IEDM)的主辦單位,它的電子器件學會(EDS)每年都要從全球評選出在電子器件領域有出色工作的博士生,授予IEEE EDS全球博士生獎學金(IEEE EDS PhD Student Fellowship Award),全球名額僅有3~4名,亞洲僅有1名,從2008年到2020年這12年間,我院先后有5名博士生榮獲此獎勵,這就是說,不僅包括大陸地區著名高校,還包括日本、新加坡、香港特區和我國臺灣地區等許多世界級亞洲名校在內,有40%的獲獎者是我院學生。

另外我院有2名青年教師曾榮獲IEEE EDS青年成就獎(IEEE EDS Early Career Award),2013年,王潤聲博士獲得了全球唯一1位青年成就獎;2019年,黃芊芊博士又獲得了亞洲唯一的1位青年成就獎(全球也僅有3位)。

他們為國爭光,也為北大爭光。我為有這樣的學生而感到驕傲,也為北大學生而自豪!當學生超越你的時候,這是當教師最高興的時刻!

我國正處于中華民族偉大復興的歷史時期,人才是關鍵,教育是基礎,今年是建黨100周年,我們作為一名黨員、一名教師,肩負著黨交給我們的最嚴肅、最神圣的使命,任重而道遠!

《科技導報》:

2021年是中國共產黨建黨100周年,您對我國高科技的發展有何感受?對未來發展有何期盼?對年青一代科技工作者有何寄語?

王陽元:

在中國共產黨建黨100周年之際,感受一下我國建國以來高科技事業的成就,非用“進步”“發展”這樣幾個簡單的詞匯可以表達的。

與自己歷史比,我們跨越幾千年的封建社會和近200年的半殖民地半封建社會,已經步入全面小康并向初步現代化社會豪邁前進;與國際水平比,我們已具備了與國際上任何一個國家平等對話的歷史地位。

以“兩彈一星”為代表的威懾力量我們已掌握。航天事業方面,走向月球、走向火星我們都實現了,北斗衛星定位系統我們也有了,而且可以令人自豪地說,這里的集成電路、元器件和基礎軟件都是100%自主的!

沒有任何國家可以再凌駕我們之上,卡我們的脖子,中國人民站起來了,富起來了,強起來了!

至于信息技術的核心基礎集成電路和軟件,據報道,我們也有了自主的CPU和操作系統,已可應用于國家和政府部門,確保國家信息安全。

當然要在市場上與西方先進的公司一決高下,還需要有5~15年的時間,而這一點正是我們“十四五”規劃和2035遠景設想所要解決的問題。

按照我們簡單的預測,2030—2035年我國必將成為世界第一大經濟體,我國高科技將整體上進入世界前沿水平,屆時我國集成電路科學和工程也必將躋身世界強國之列!

一個人的人生是短暫的,正如毛澤東詩詞所言:“人生易老天難老”。青春更是短暫的,猶如滾滾長江中的一朵浪花,如能融入長江洪流東去,可以形成澎湃的大勢。

我期望年青一代科技工作者,能珍惜青春年華,珍惜這個千載難逢的歷史機遇,珍惜每一天,把自己一生的事業與祖國興旺和民族復興的偉大事業緊緊聯系在一起,并為之奮斗,矢志不渝!

不管什么工作崗位,物質待遇如何,那么你的一生就是很有意義的了!

全文發表于《科技導報》2021年第12期,原標題為《堅定信仰,履踐致遠,矢志不渝“中國芯”——訪中國科學院院士王陽元》

作者:徐麗嬌 來源:科技導報微信公眾號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞