延安時期的“文化溝”(也稱大砭溝)

出了北城門5公里,就是文化氛圍濃郁,洋溢著鄉土氣息,淳厚而新鮮的一條不太深邃的溝道。溝口略窄,溝內塌臺峁相擁,坡溝相濟,起伏交錯、跌宕有致、曲徑通幽、古樹參天,天然形似仙家造世時賜予的“寶葫蘆”,乃是一方風水寶地。

這里曾藴藏著許多迷人傳奇的掌故。歷史悠久,口口相傳。里面有“采真崖”、“珍丹泉”、“桃花嶺”,肖姓的“習武場”、明萬歷兩部尚書楊兆的“棲云洞”石刻、宋朝名將折氏后裔開鑿的“祠堂”、明朝中書舍人趙廷錫建的“阿姑圣母祠”……隨著歲月的煙云,流光溢彩的時光,漸次遠去。到了明末這里已是荊刺遍野,蓬草叢生,沒有一點生氣。

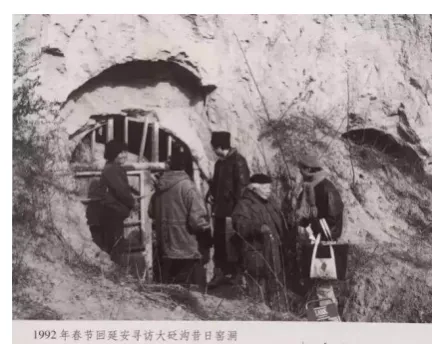

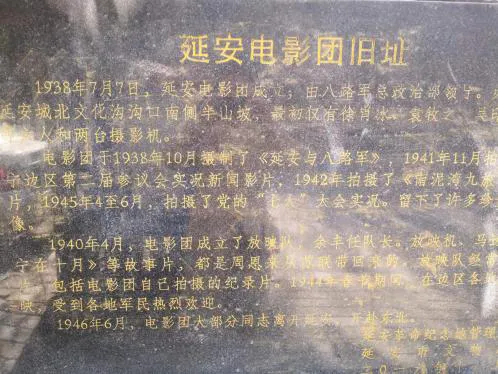

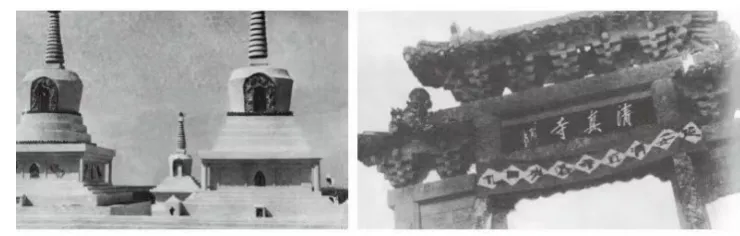

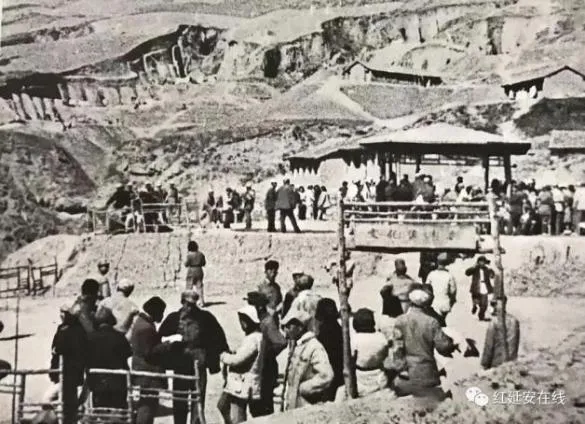

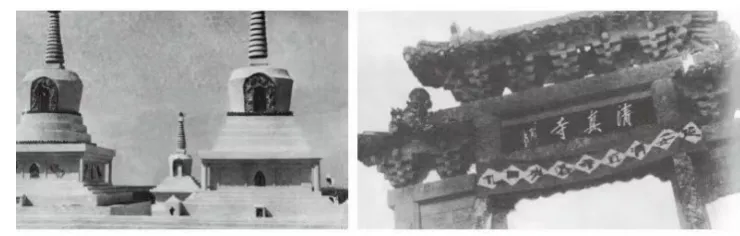

上個世紀三十年代中,這里又掀起了人群攢動,久違的情懷、驚喜和談笑風生。敞開胸懷接納了黨中央為首的眾多單位、社團,駐扎在溝道兩旁,自己開挖的土窯洞、土坯房、平整的廣場,周圍山坡上耕種的玉米、谷子和各種蔬菜。瞬間,這方水土幾乎一夜之間云集了數以萬計的革命者,又變得炙熱而不凡。深溝的山崖層,水柱從縫隙中滲出沖瀉,直落而下,形成一泓清澈的深潭。一條小溪繞過繁茂松柏、綠草如茵、魚躍嬉戲,紫氣騰升歡快地流入延河。這條著名的溝壑,卻隱藏著一段段鮮為人知輝煌的歷史。 1938年11月20日~1941年10月26日,日本飛機和1946年8月5日~1947年3月國民黨的飛機,先后近百架對延安進行狂轟濫炸,古城幾乎夷為平地。改革開放后,隨著城市的改造和建設,這里發生了巨大的變化。曾開闊的川道大片綠油油的田地,微風拂過綠波蕩漾的蘆葦和通向溝底的石子路,一排粗大、茂盛的楊柳樹,被密集的高樓所替代。舊時的原址舊貌早已不復存在,只有通向深處的柏油路兩側路邊,聳立著一尊尊一米多高的石碑。上面記載著曾經的歷史和文字說明。我撫摸著碑文,認真、仔細地辨認著石面,從斑駁、脫落的字里行間,還可清晰地透射出當年建址的遺跡過程。1940年這條溝壑駐扎著延安電影團、大眾藝術研究社、西北文藝工作團、陜甘寧邊區青年救國會、西北青年救國會、中山圖書館、文化俱樂部、聯政宣傳隊、《部隊生活》報、延安雜技團、中直管理、青年體育場、中央軍事工業局、八路軍軍政學院、八路軍軍事學院、八路軍直屬門診部、八路軍大禮堂、美堅木工廠、民族學院等四十多家機關和社會團體。這里包括政治、軍事、經濟、文化、教育和醫療衛生等各個方面。尤其“延安師范學校”曾是黨中央在延安時期的最高學府——中央黨校總部。1943年,毛澤東曾親筆題寫“實事求是”作為黨校的校訓。這里藴含著百年的書香與靈氣,是當年延安“獨一無二”的校園。黨校南側建有澤東青年干校、青年招待所、青年書店、青年俱樂部、青年大禮堂、青年食堂、魯迅師范學校所在地,延安時期青年運動、學習非常活躍。1940年2月26日,延安回民救國會成立,并通過陜甘寧邊區中央局統戰部部長,曾被毛澤東譽為“陜北才子”的賈拓夫。經過多次對來自漢、滿、回、蒙、藏、苗、瑤等少數民族青年奔赴延安,還有當地群眾近萬人聚集的地方,進行深入調查、研究、貫徹、落實六屆六中全會制定的團結抗日民族政策的原則。中共西北委員會提出《關于抗戰中蒙古民族問題提綱》和毛澤東指出:“尊重少數民族的文化……”起草《回回民族問題提綱》和《蒙古民族問題提綱》,堅持馬克思主義民族理論的基本原則,中國共產黨民族政策和處理民族的依據和協調民族關系的準繩,密切結合中國民族問題的實際,民族理論化的匯報。得到了中央的肯定并一致同意決定在文化溝桃花嶺建立一座清真寺。由延安回民救國會申請,經陜甘寧邊區政府批準,資助7000邊幣。

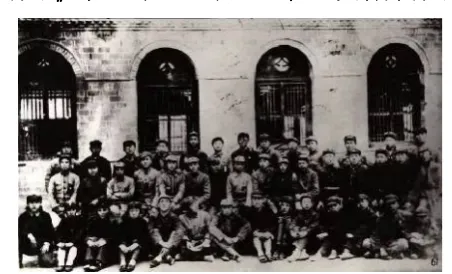

1940年3月動工,9月底竣工,10月7日清真寺落成舉行了隆重的典禮。邊區政府贈送“眾志成城”的賀匾,朱總司令、高自立、謝覺哉出席并講話。一座“凸”字形的清真寺矗立在群山之中,大門牌樓利用的是一座明朝的石牌坊。上面雕刻著毛澤東親筆題字“清真寺”,清秀而蒼勁有力。背面是教長馬生福,用伊斯蘭文字題寫的阿文字樣。寺院建筑宏偉,樓臺亭殿精致、壯觀,環境幽靜和諧。融合了陜北黃土高原的元素,伴隨著信仰,散發出獨特的明清風格,濃郁的宗教韻味和魅力。人們絡繹不絕,懷著虔誠、敬仰的心來“圣地”朝拜、集會,互相問候做禮拜。開齋聚禮后品嘗清真食品、菜肴,周圍的歡笑聲、吆喝聲、叫賣聲此起彼伏,烤肉的炊煙,向四處飄散。1944年3月17日,八路軍總政治部和延安回民救國會在這里,為八路軍回民支隊司令員馬本齋重病去世,舉行隆重的追悼大會。馬本齋,將整個生命獻給了國家,給日本侵略者以沉重的打擊。是活躍在華北平原上的一支威震敵膽的抗日部隊,被譽為“無攻不克,無堅不摧,打不垮,拖不爛的鐵軍,戰功卓著。”毛澤東曾稱贊為“百戰百勝的回民支隊”。敵人抓不到馬本齋,只好將他的母親白文冠抓捕入獄。利用各種手段,軟硬兼施,威逼利誘。讓他寫信勸兒子歸順,而白文冠絲毫不為所動,最后絕食自盡。毛澤東為馬本齋題詞:“馬本齋同志不死”,朱德挽詞:“壯志難移漢回各族模范;大節不死母子兩代英雄”。他們以身殉國,將軍不死的精神,鼓舞了陜甘寧邊區的士兵和群眾。1945年7月11日張杰任清真寺副教長,1947年3月,國民黨進犯延安,清真寺大部分建筑被毀,現在早已消聲滅跡。西北青年救國會是中國共產黨在抗日戰爭中組建的群眾性的組織。既是西北青年運動的領導機關,又是全國青年救亡團體的最高領導機關。1937年4月15日,在文化溝北側半山腰舉行了300多代表的第一次會議。毛澤東、周恩來等中央領導出席,選舉了馮文彬任主任,其他55名為執行委員。在全面抗日開始后,在黨的領導下,各根據地普遍建立了青年救國會組織。在國民黨統治區和淪陷區,開展青年抗日工作,積極促進全國各民族一切青年團結抗日的力量。1939年3月18日,西北青年救國會舉行執行會議。4月16日,西北青年救國會主辦《中國青年》雜志創刊。5月4日,延安各界青年在文化溝廣場隆重

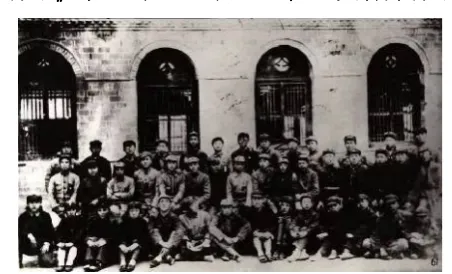

西北青年救國會第一屆執行委員會合影(1937.4.15~21)

舉行紀念“五四運動”二十周年活動,會上通過決議:每年5月4日定為“中國青年節”。毛澤東在會上做了《青年運動的方向》的演講,毛澤東在談到這篇文章的重要原因是,青年運動的方向問題關系著中國抗戰的結局,從根上關系著中華民族的生死存亡和前途命運。6月6日,在這里舉行模范青年表彰大會,毛澤東等領導人為模范青年授獎。1940年2月19日,在這里又成立了延安青年憲政促進大會,選舉馮文彬、胡喬木等27人為主席團成員。1940年9月1日,延安時期的西北文藝工作團,直屬西北中央局領導,是陜西省歌舞劇團的前身。最早成立于陜北公學文藝工作隊,12月5日與七月劇團合并。1941年8月,陜北公學并入延安大學,該文藝工作團遷入文化溝。團長蘇一平,副團長朱丹,下設五個部門:研究、音樂、戲劇、美術和總務。1943年5月4日,邊區藝術干部學校與延安工作團并入。西北文藝工作團是一支曾享譽全國的紅色文藝團體,與魯藝齊名。這支隊伍宛如根據地搖籃中的嬰兒,在民族解放的烽火中歷練、壯大;在邊區小米的養育中洗禮、成長。宣傳黨的方針、政策,鼓舞戰士斗志為使命,足跡遍布陜甘寧邊區。是演出隊,也是戰斗隊,成為西北戰場上文化的騎兵主力。演出后教學生、機關戰士和群眾唱《保衛黃河》、《南泥灣》、《到敵人后方去》等抗戰救國的歌曲,張貼宣傳畫、出墻頭、報頭等。1942年5月23日,毛澤東的《在延安文藝座談會上的講話》精神指引下。文藝工作團認真學習,明確了服務方向,排練出大批群眾喜聞樂見的節目。其中:《擁軍花鼓》、《紅軍萬歲》等舞劇、秧歌劇。1943年5月4日,陜甘寧邊區藝術干部學校、延安雜技團也合并在這個文藝工作團,擴大了隊伍的演出陣容。前往戰士和群眾中,又沖破敵人的封鎖線演出《夫妻識字》、《八路軍和老百姓》、《劉永貴掛彩》等內容,更貼切生活,感染觀眾,受到邊區戰士和群眾的歡迎。

延安青年藝術劇院在演出(1942)

這是一支從延安走向全國的文藝勁旅,薈萃了一大批藝術精英,具有豐富的編導、演員和音樂、藝術、美術、組織領導才能的隊伍。團長蘇一平,是領導者,也是組織者;是編劇者,又是演出者。詩人王亞凡,是能編能導能演,公認的實力派。“金嗓子”劉燕萍,具有音樂天賦,聲音甜美、動聽,“長安畫派”美術家石魯,劇作家馬健翎,大詩人柯仲平,大作家茅盾、王汶石,音樂家劉幟、劉峰、關鶴巖,歌唱家舟冰、散文家李若冰等,是西北團藏龍臥虎之地。文化藝術精英比比皆是,都有各自精彩的故事,都是在全國有影響的一大批藝術家。美堅木工廠的創建人張協和,有個美稱“紅色魯班”,曾在延安時期是一位將藝術和技術融合在一起,產品設計領域的先行者。另一位設計師張仃,長期在設計藝術和工藝美術中擔任職務,培養出一批又一批設計學術中堅,成為新中國設計的開創者。延安時期大量的藝術家和設計師來自國統區,都在專科學校受過教育,具有浪漫主義永恒追求的創作精神,將語言、個性和藝術相結合,也有來自民間自學的草根設計師。因為根據地條件艱苦,裝飾簡陋,土法上馬。取材于很原始的裝飾材料,牌匾、門額、店面等。即便在一個被封閉的環境中,美堅木工廠也具有很強的市場活力。曾設計窯洞中的家具、門窗、床、沙發、醫療辦公家具、劇院設計道具、行頭……最值得一提的是張協和為延安時期殘疾受傷的軍人設計了一副義肢。據有關史料記載,也曾在埃德加.斯諾《西行漫記》中記錄獨臂將軍蔡樹藩因不幸失去了上肢而十分痛苦。美堅木工廠大膽的研究、設計和制造假肢來減輕戰士們的焦慮。1942年6月,朱德總司令員給延安中央醫院的易秀湘同志也寫過一封信,信中提出為致殘的軍人配制木腿的希望。制作假肢,在資料匱乏的情況下,外籍醫生馬海德購置《截斷與義肢》圖書和宋慶齡轉來的《假肢論叢》等四種外文文獻。張協和曾先后拜訪了蘇聯援華醫生阿洛夫,潛心翻譯、研究、設計,靠自學和發明,實現了一次“技術創新”。又同中央醫院進行試制,反復試驗、修改,僅用三個月,終于成功做出了第一個木制假肢,舒適、外型逼真的產品。從此,那位傷員既可騎馬,又能走路,奔赴在抗日前線,勇敢殺敵。

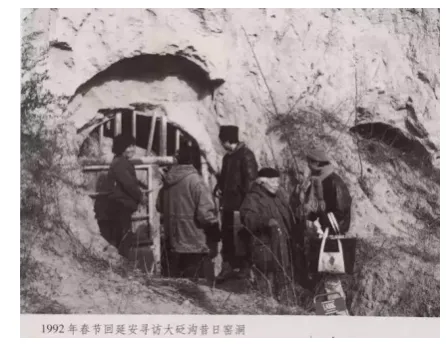

美堅木工廠創建人張協和、張仃曾住過的窯洞(1940)設計、研究義肢成為張協和的重要科研工作,不斷改進,研發,可以配制多功能的假肢。在朱總司令的關懷和指示下,義肢的生產教學和科研計劃,首次成為前線作戰傷殘的第一手數據資料。人體測量學數據,誕生了人體、工程學的設計和發展,中央軍委和八路軍總部建議建假肢廠。1947年,戰爭形勢發生了變化,延安各單位開始撤離,大規模的轉移。張協和和美堅木工廠也沒有忘記技術和藝術兩個層面的設計融合。解放后,他在這方面有所突破,曾發表《工業美術美學初探》、《關于》和《淺說》說明他設計行業的發展敏感性。理論超前,非常接地氣。當年的黨校俱樂部,主要是墻報宣傳和歌詠。1937年遷入延安橋兒溝,增加平(京)劇,校長董必武,俱樂部活動由康生和周榮鑫負責。1939年遷至城北文化溝,校長鄧發、謝覺哉,俱樂部內容豐富,音樂、文學、話劇、體育等全面發展。1942年2月,黨校俱樂部毛澤東兼校長,彭真副校長,擴充6個部,每個部門都有俱樂部。黨校一部:主要是七大代表,主任姚鐵;黨校三部:主要是文化工作者,主任金紫光;黨校一、二、三部又組建了一個“大眾藝術研究社”。宗旨是學習、研究、演出平劇和傳統劇種。

1943年~1944年黨校與研究社共同創作歷史傳統劇目《逼上梁山》和新編《愚公移山》、《紅巾起義》、《俄羅斯人》、《武松》、《前線》、《升官圖》等。1945年在“七大”會后,大量演出并受到黨中央、八路軍、陜甘寧邊區的代表、群眾多次觀賞和強烈反響。毛澤東觀看后致函祝賀,對《逼上梁山》給了很高的評價,認為此劇是舊劇改革“開了新生面”,是“舊劇革命的劃時期的開端”。同時,又將郭沫若的話劇《虎符》、《孔雀膽》改為平劇,進行多次演出和探索。

中央黨校俱樂部和大眾藝術研究社,在延安時期文娛生活豐富多彩,開展理論宣傳和干部教育陣地。創造出貼近生活,深入群眾的文藝作品。還演出當地秦腔、眉戶劇,當年的史雷就是“民眾劇團”業余演員走向專業演員,還培養出“十二把鐮刀”歌劇而一舉成名。根據地呈現出一派生動活潑,意氣風發的景象。對經典劇目重塑、探索、改進,又推行秧歌隊,經常舉辦大型文藝晚會,成為新秧歌運動的一支勁旅。《延安頌》這首歌就誕生在“文化溝”成為不可抗拒的壯闊洪流,是精神之花,讓延安成為一座歌詠的山城。1941年1月1日,八路軍軍政學院在文化溝舉行隆重的開學典禮。這所學校是中央和八路軍總部直接領導和培養高級軍政干部學校。主任王稼祥,副主任譚政又兼副院長,教育長張如心。軍政學院開設文化基礎課、軍事指揮和政治理論課。政治課開設的政治經濟學、哲學、馬克思主義理論、中國問題、黨史和中央作出的決定和毛澤東重要報告等。 1942年1月1日,中共中央、中央軍委決定成立軍事學院,院長朱德兼任,副院長葉劍英兼任。發布《關于成立軍事教育委員會和軍事學院》,由朱德領導,加強高級軍事干部的學習,并組成以朱德、葉劍英、蕭勁光、譚政為九人組成的軍事教育委員會。1943年2月,任徐向前為軍事院長,李井泉為政治委員會兼政治部主任。3月軍事學院遷綏德與抗大總校合并。軍政學院和軍事學院培養了一大批政治可靠的指揮員和特種兵人才,為人民軍隊的建設做出應有貢獻。延安圖書館,又名“中山圖書館”是黨中央1937年5月,在鳳凰山下兩孔石窯洞里,創辦的第一所紅色公共圖書館,也是中國共產黨在延安建立的第一個重要文化機構。當時,延安是中國共產黨控制的“首都”,又是陜甘寧邊區的“首府”,吸引了大批文化人和革命者,也帶來了許多圖書資料。涵蓋了馬列經典、社會科學、自然科學、文化藝術、革命理論等多個領域眾多書籍,也收集了大量陜甘寧及周邊省份的文獻和陜北民間文化等資料。在這樣的背景下,圖書館應運而生。毛澤東親自題寫館名“中山圖書館”,由陜甘寧邊區政府主席林伯渠首任館長。美國著名革命作家史沫特萊曾參加圖書館的管理工作。1938年11月,日本飛機轟炸延安后,為了保存館藏,遷至城北文化溝,陽坡上的三孔土窯洞和三間土坯房。1939年12月13日,圖書館特邀延安各界人士舉行座談會,增聘吳玉章、董必武、徐特立等13位知名人士管理工作。1940年7月7日,在抗戰三周年之日正式開放閱覽。由于圖書、報刊的增加,讀者的增多。經中央青委批準,在文化溝南側山坡上另建新址。為了籌建新館,毛澤東、彭德懷帶頭捐款。邊區政府、八路軍總政治部捐錢捐物,全國各地愛國人士、海外國際友人捐贈書籍、報刊。通過各種渠道將書刊、雜志運回延安。其中3孔窯洞為辦公,11孔窯洞為書庫,每孔都有4排書架。藏書規模開館圖書5000余種,約1萬冊,到1943年藏書達3萬冊公共圖書館。延安干部、戰士都到這里借書、閱覽,在延安時期規模最大,影響最廣泛的地方。

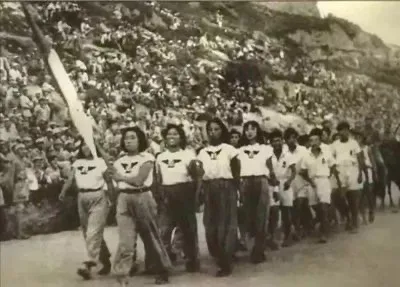

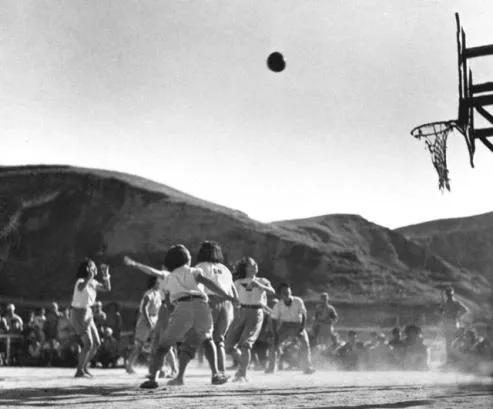

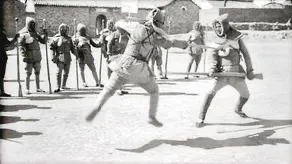

據一位老前輩的回憶,當年文化溝里的圖書館設置了閱覽室、書庫區域,學習環境舒適。有時還開展讀書會、講座和小型展覽,文化生活很豐富。有時在這里還舉辦各種學術會議和研討會,促進學術交流和思想碰撞,為研究中國革命史、中國黨史,學術研究發揮了作用。據資料記載。1940年2月北山坡上建有俱樂部,除土窯洞外。還有別致的涼亭、西洋式平房、小禮堂,許多重要集會都在這里舉行。如:中外名人講座會、報告會,來延講學參觀、迎送會、茶話會、大型展覽,名人紀念及專門為文藝界人士開展各種文娛活動,星期音樂、學校、美術培訓班、特別周末舞會……形式活撥,內容豐富,許多機關、學校、單位紛紛效仿,大大豐富了人們的精神文化生活。戰爭年代,雖然圖書館遭到了破壞,大部分文化遺產得到了保護。我黨培養了一大批優秀的圖書館工作者,利用圖書報刊,傳播馬列主義,宣傳黨的路線,提高干部、戰士的理論與文化水平,教育與動員民眾方面起到了積極作用。為鞏固根據地的政權和奪取抗日戰爭勝利作出不可磨滅的貢獻。大量的珍貴資料、書籍、報刊對現代圖書館產生了深遠的影響。它所倡導的革命理念、文化建設和文化保護,提供了重要的經驗、借鑒和啟示。在辦館方針、文獻的收集與交流,為讀者服務,科學管理積累了經驗,在中國現代圖書館事業史上具有特殊意義的光輝篇章。面對85年前紅色圖書館的廢墟,面對如今高樓所掩蓋舊址原貌,真是思緒萬千。中山圖書館經過幾次搬遷,終于在延安新城安了家。這座現代有文化氣質的圖書館,正敞開向前來讀書的客人講述曾經風雨歷程,背后跌宕起伏精彩的故事,讓我們從不同視角去揭示中國革命史、黨史的文化密碼。陜甘寧邊區的軍事工業在中共中央和中央軍委的領導和關懷下,從只有延安唯一的一輛大卡車,往來西安、延長等地。從一個設備簡陋的小作坊發展成為具有一定規模,功能各異,相互配套的八個工廠,有技術人員和工匠1300余人。生產從手工操作到使用機器設備,從修配到生產武器彈藥,還可生產民用產品,有力地支援陜甘寧邊區的經濟建設。1938年1月1日,毛澤東在延安工人制造品展覽會上講話:“過去抗戰部分失敗,我們的國防工業不如敵人也是一個原因,將來要最后戰勝敵人,一定要發展國防工業。”3月,成立中央軍委軍工局,滕代遠兼局長,李強、王諍任副局長。1939年4月,軍工局遷至甘泉縣茶坊,管轄的有:石油、皮革、玻璃、陶瓷、修械所、制藥等為兵工一廠;志丹何家岔溫家溝,以機器制造、機械為主,為陜甘寧邊區兵工二廠;原東廠負責復裝搶彈、造手榴彈和酒精為兵工三廠;紫芳溝化工廠負責生產制造火藥為陜甘寧邊區兵工四廠,初步形成了軍事工業體系。1941年李強任局長,軍工局又遷回延安文化溝。1942年9月1日~7日,延安舉行“九一”擴大運動會,在文化溝青年體育場隆重開幕。在會上還通過“九九為體育節”的決定。毛澤東專門揮筆題詞:“鍛煉體魄,打好日本”,9月9日發表在《新華日報》上。“九一”擴大運動會是由東關機場開闊的體育場,以足球、田徑比賽等項目為主,文化溝口青年規范的體育場,以籃球、排球、跳高、跳遠、單雙杠等比賽項目為主的兩個主場地。游泳項目就選在延河較寬、較深的水面舉行。延安時期條件艱苦、簡陋,為奔赴抗日前線,必須有個強壯的好身體。1942年6月21日《解放日報》刊登題目為“朱總司令等發起擴大運動會,歡迎各抗日根據地及友軍、友區派運動代表來延安參加”的文章。并發出號召“廣泛開展國民體育運動……”消息和號召一經發出,陜甘寧邊區各縣、地代表、機關干部、學校、工廠、部隊、文藝工作者等積極報名參加和訓練。各少數民族,遠在晉西北的八路軍120師派出代表前來參賽。據有關報道:還有反法西斯同盟的日本人也來參加,運動會人數達到1400余人。陜北的九月,陽光明媚,秋高氣爽。微風習習,雁陣長鳴,花果飄香。延安第一次舉行這么大運動盛會,十里八鄉的群眾紛紛趕來觀看。運動員們各個精神抖擻,有的穿著整齊的灰色軍裝;有的穿著黑色短褲,白色短袖;有的穿著黃色長褲,白色襯衣。邁著雄健的步伐進入會場,周圍爆發出熱烈的掌聲。開幕式上運動員們宣誓:提倡體育,普及運動;強健身體,戰斗準備;打倒法西斯,革命精神……會場響起了安波作詞,馬可作曲的《九一運動會歌》慷慨激昂的會歌將整個運動會推到了高潮。青春、活力、積極向上,不畏艱苦,奉獻青春和生命。

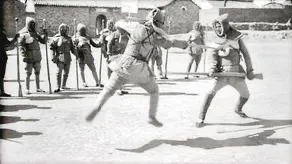

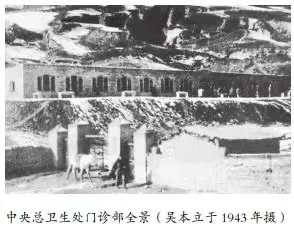

這里是抗日戰爭時期,延安根據地舉行規模最大的一次運動會,氣氛熱鬧非凡。各個單位給予高度重視和支持,邊區政府特撥款3萬元補助經費。賽后對取得成績的團體和個人發放獎章、獎旗和物質獎勵,對軍民體育建設有著深遠的影響和重大意義。據當年的老一輩人曾繪聲繪色的給我講述:那場運動,如此振奮,如此高昂,如此的大快人心。還有耐看的武術表演,耳目一新的騎術表演,深刻印象的摔跤運動。那精彩紛呈的運動項目,讓身處閉塞的邊區軍民,過足了眼癮。翻閱當年延安《解放日報》是這樣描寫那場運動會的。“……這里沒有大理石砌成的司令臺,簡陋的土臺子,不是同樣莊嚴肅穆嗎?這里沒有鋼筋水泥建筑的會場大門,用野草扎成的門樓,不是同樣嚴肅嗎?這里沒有整齊排列的看臺,那鋪設著青石板和草褥子的山坡,不是坐著成千成萬的看客嗎?清新的河灣,不是我們漂亮的游泳池嗎……”看到這段文字,我心里既感動又心酸,多次前去文化溝體育場和延河游泳的土跳臺,尋找當年的遺跡。或許是眼前的一塊石板、草坡;也許是腳下的一道溝梁、土臺;帶著一股久違的暖意,讓人一瞬恍惚,置身在過去的神秘之中。探索隱藏在歲月長河里的珍寶,感受超越時空的寧靜和智慧,仿佛仍然散發著那熱鬧比賽的場面,訴說著那時的天然和純真,展現那個時代的價值,豐富的文化元素。望著文化溝中段曾是卷煙廠舊址,后溝曾是“煉鐵廠”這個廠當年能煉出優質的鋼材,創造出驚人的成績,涌現出許占魁式的英雄人物。在溝叉口的北側,有新建的幾十孔窯洞和一個劇場,是中央青委、中華青聯辦事處、西北青年運動機關,也是全國青年救亡團體辦事機構。還有聯政宣傳部《戰斗》雜志社、攝影社及通信和衛生部等單位。1942年5月,溝內又新建一座青年藝劇場。這里成為延安首演出話劇的專場,它獨特的舞臺布景,讓人們耳目一新。還有著名的“雜技團”、“延安管弦樂團”。聽說這條“文化溝”在延安時期創建了諸多之最:“人工廣場”可容納萬民觀眾;“八路軍大禮堂”可容納5000人之多,是延安最早的現代化劇場,專供八路軍政治學院、軍事學院、高級干部、藝術人才和文化教育演出的場所;中央總衛生處門診部從荷蘭引進良種“奶牛場”;卷煙廠能生產出《黎明》《曙光》牌香煙;有五湖四海口味的“醬菜園”、“西北菜社”以及“通訊站”、“澡堂子”等服務機構。

漫步在文化溝深處,穿越新修的隧道,映入眼簾的是開闊不變的山脈、溝壑。行走在滿眼色彩斑斕的畫卷,讓我陶醉、感動其中。輕輕地觸摸著你,讓人探求,使人反思,教人省悟。你創造了歷史和文化價值,讓大地更加富饒、美麗,更加有激情、韻味和活力。我受洗在明媚九月的枝條上,用生命折射英雄偉人動人的故事和土窯洞、荒坡上產生的“真理的標志”。踐約、尋找一種純真、理想的精神而來。向腳下這片土地苦苦思索,像知己一樣相互傾訴。這條溝是革命圣地,令人矚目的文化樂園,是新時代氣息的“文化溝”而廣為流傳。它孕育出幾十個單位,近萬人之多。來自祖國四面八方的蕓蕓學子,民族精神,鑄造和歷練出延安時期厚重的紅色文化。文化是一種情懷,更是一種影響;文化是一種溫暖,更是一種力量!

(作者系北京知青;來源:昆侖策網【原創】,作者授權首發,修訂發布;圖片來自網絡,侵刪)

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。