【編者按】構建國內大循環的主張,其實早就有中國學者系統地提出。只不過,在大講開放的輿論之下,這些主張一直未能得到充分地注意。比如,王今朝教授等基于馬克思主義政治經濟學所著的《中國經濟發展模式:理論與政策》(科學出版社,2011年)就用一章的篇幅加以論述。盡管他們當時沒有使用國內大循環這一字眼,但已經明確提出對外經濟關系轉型的主張。經作者授權,由昆侖策網逐節刊出,以助于加深對構建國內大循環的理解。

中國1949-1976時期的對外經濟關系以匯率高估、貿易規模小、貿易范圍窄、貿易地位不利、貿易國家少、國際金融聯系弱為特征。今天,這些獨立自主、自力更生的政策特征被國內國際學界不少人認為是閉關自守、國力不強、缺乏經濟理性,被認為不利于經濟發展。而實際上,它們正是一種科學的發展模式在那個時代、那個條件下的必備特征,正是那個時代中國最優的對外經濟關系模式,正是那個時代的最優政策設計(發展經濟學中“進口替代”的術語顯然并不能概括中國這個時代的對外經濟關系戰略)。

國內一些人根據西方理論想當然地運用思辨方法、忽略種種約束條件,對那個時代的中國對外經濟關系戰略進行否定,似乎唯有西方純經濟理論才是科學的對外經濟關系的基礎(實際上他們對西方理論并不真正理解)。這種方法既不能解釋歷史,也無法說明現實,更無法預測未來。中國1978-2010時期的對外經濟關系以匯率貶值、貿易規模不斷增大、貿易范圍不斷加寬、貿易國家不斷增加、國際金融聯系不斷增強、貿易地位和國際金融地位并不穩固和風險增加為特征。如果這種西方觀點正確,在1976年更為堅實的經濟基礎上(相較于1949年),經過30年的發展,中國對外經濟關系應該更為穩固。然而,事實并非如此,很明顯,這30年的貿易和外向型發展已經提出如下一些問題:在貿易和金融地位并不穩固的條件下(2008年金融危機已經顯示),加強對外貿易聯系和金融聯系還是中國的最大利益所在嗎?對外經濟的風險如何才不會成為災難呢?地位不平等的雙方在發生經濟關系時更有益于哪方呢?帕累托最優(貿易有利于雙方)是判斷國家對外經濟關系發展戰略選擇的重要標準嗎?李嘉圖的比較優勢理論或者赫克歇爾-俄林定理作為中國1978年以后的對外經濟關系實踐的指導理論產生了怎樣的效果和后果呢?它真得帶來福利增進了嗎?自由貿易即便是一個雙贏策略,是否中國的開放政策就能建立在這樣一個功利主義基礎上呢?中國能從中贏得多少呢?自由貿易是一個合作博弈還是非合作博弈呢?匯率高好還是低好呢?本章處理這些問題,從而指示對外經濟關系轉型的方向和手段。

盡管中國國際金融賬戶的交易額已經今非昔比,但與美國等國家不同,貿易仍然構成中國得自對外經濟關系“利益”和“損失”的基礎。因此,本章的考察始于貿易。這里,我們對根本性影響中國貿易利益的因素加以理論和歷史的考察。

一、西方貿易理論vs.馬克思主義

今天,在國際貿易的理論研究和政策制定中,中國流行拋開意識形態差異主張國際共同利益的李嘉圖比較優勢理論、赫克歇爾-俄林理論(還有一些新理論,但不能認為這些新理論對過去的中國貿易戰略產生了影響)。從實證研究上看,對這些理論的廣泛質疑已在國內翻譯出版的任何一本西方包含國際貿易領域的教材中得到反映,只不過,這些質疑沒有被嚴肅的對待——實證研究已經證偽的理論仍然被當成是經典。

馬克思主義嚴厲看待理論與實踐的任何脫節。馬克思主義認為,國際貿易以國內生產為基礎,貿易各方交易地位的上下根本取決于他們在生產方面的相對優劣。相對于國內生產,貿易可以看成是上層建筑。在中國的生產技術、管理技術,甚至社會意識形態技術沒有在世界取得支配性地位之前,中國盡管可以得到貿易盈余,但以接受國際上的不平等交換為代價。這種不平等交換的代價就是,中國出口商品的價格沒有充分反映國內的資源成本、能源成本,更重要的是,它以中國國內雇傭勞動的低工資為代價,是對國際經濟舊秩序的接受,是對歐美中心主義的接受。中國1949年站立起來,但是由于接受這種貿易地位,中國并沒有站好!中國在國際階級對抗中實際上主動了接受了、承認了下風的地位,對此,沒有什么真正意義上的主動的抗爭。這就是中國新時期貿易戰略的實質。中國從巨額的貿易量中,得到的只有貿易盈余,沒有得到真正核心的技術,同時也放棄了真正核心技術的自主研發(參見本書第5章);得到的是雇傭勞動的迅猛發展,沒有得到社會平等程度的進一步改善,同時也放棄了政府對經濟活動的有力干預措施(在那些錯誤的比喻、隱喻的支配下);得到的是“參與到國際大家庭”(如什么“峰會”、“論壇”、“組織”),沒有得到國際地位的全面的真正提高(在如下的意義上:比如,假設朝鮮再次發生戰爭,中國派出志愿軍是否還能取得與當年一樣可比的勝利呢?)。從這些方面看,馬克思主義關于經濟基礎決定上層建筑的原理是正確的、科學的。用馬克思主義來觀察中國的貿易戰略和貿易模式,也應該從這些方面來看。

李嘉圖的比較優勢理論認為,自由貿易有益于貿易的各方。然而,上述分析表明,只有在生產相對其他國家高度發達的基礎上,貿易的發展才會有利于本國的利益。再考慮到一些更為廣泛的歷史事實,比較優勢理論甚至不能成為比較平等的國家之間制定貿易政策的基礎,它最多不過描述了在各種因素交叉作用之下發生貿易的各國之間所順便實現的利益和沖突中的一個罷了。今天,中國雖然已經久不歷戰火,冷戰形式上已經結束,但這一點仍然成立。把比較優勢作為貿易政策制定的理論基石,從根本上是錯誤的。貿易政策必須或者建立在馬克思主義關于國際貿易關系屬于生產關系的一部分,而生產力決定它的原理的基礎之上,或者建立在把它作為上層建筑,而把生產方式作為經濟基礎的原理的基礎之上。交換支配生產是資產階級經濟學才能有的概念,它們以為,消費者是具有主權的,生產必須接受需求(貿易作為提供外國需求的渠道)的調控。中國學界毫不保留、不留余地地接受了這一教條。而實際上,需求最根本地取決于一個國家的生產結構。如果一個國家的生產結構是私人資本決定一切,它所產生出的利潤與工資的比例就會產生出巨大的浪費性需求(中國大量出口就是外國對中國產品的浪費性需求)。總之,沒有簡單的貿易使雙方獲益這樣的事情。它違背馬克思主義兩點論,而這另外一點正好就是今天中國貿易戰略的最大弊端。

從1840年鴉片戰爭到1949年中華人民共和國成立前,中國不曾有過什么最大限度地發展了經濟或社會的國際貿易,有的反而是不平等通商條約、喪權辱國的借款以及試圖摧毀國內革命勢力的外國軍事援助。通常被描述為經濟恢復時期的新中國成立后的3年,更應該被視為各種經濟計劃和經濟政策醞釀、制定的時期。在這一時期制定的貿易和開放政策下,1952-1961年,中國著眼于國內建設的需要,主要進口金屬削割工具、鍛壓設備、卷鋼(rolled steel)等機械、設備和工業制成品,并用原材料、加工農產品、紡織品和礦產的出口(Ecstein 1966,p.126,轉引自Riskin 1987,p.74)以及貸款(大部分進口是用出口來償還的,27%的進口是由蘇聯的信貸來償還,參見Gurley 1976,p.163-164)來支付。這些貸款和出口使中國資本品(包括整個工廠和設備、軍事設備等,如7個鋼鐵廠、24個發電站、63個機械廠以及建設過程中從規劃到人員培訓的全方位的幫助)的生產成為可能。中國這種貿易模式似乎也符合比較優勢,但其目的顯然并不是增加貿易雙方的福利,而是在中國建立起工業化的基礎。其出口初級產品,原因不是因為生產它們具有比較優勢,而是只有它們可以出口,并且出口它們是以壓低國內本來可能實現的消費增長(期初消費水平太低,本來需要大幅增長)為代價的。相比工業化的速度,這個時期人民生活水平的改善速度較慢。因此,沒有人認為,這個時期中國的貿易戰略遵循比較優勢的原理。由此看來,那種建立在福利比較基礎上的比較優勢理論并不是什么普適的科學。從政治哲學上看,中國這種建立在重工業優先發展戰略基礎上的貿易政策才真正幫助這一時期中國實現了近現代史上的最大利益,而那種以福利為目標函數的政策無疑是一種忽視社會根本需要、根本利益、長遠利益、長遠需要的民粹主義。

值得指出的是,盡管1950-1961時期中國有迫切發展貿易的需要,但由于西方并沒有按照比較優勢來制定對華貿易政策,中國無法在西方國家獲得所需要的技術(Riskin 1987,p.76)。1950-1957年,西方對中國的貿易抑制大于對其他社會主義國家的貿易抑制(Riskin 1987,p.77),因而,中國不得不依賴蘇聯。這一時期,蘇聯提供了中國的45%的進口品,價值約為77億美元,其中25%是整個工廠出售,16%是其他機械和設備,是中國的生產者物品的最主要來源。蘇聯援建項目以及直接配套項目占據了一五計劃時期總投資的一半。10800位蘇聯專家技術人員和1500位東歐技術人員和專家在1950年代來到中國,8000名中國工程師和熟練工人在蘇聯培訓,7000名中國學生在蘇聯學院和研究機構接受教育。所有這些都需要付費(但藍圖、許可證和技術文件是無需付費的)。

一個對李先念主席回憶的資料給我們提供了那個時期中國與西方國家貿易的掠影。中國從1950年到1964年自造遠洋船舶7艘,其中載重萬噸的2艘,載重5000噸以下的5艘。而中國對外貿易每年需租船130萬至140萬噸,為此每年付給外國人的租金達7000萬到8000萬美元。李先念作為分管經濟的副總理,經與有關部門商量后決定利用新舊船舶因1962年資本主義航運市場危機大幅降價機會,使用香港中國銀行的貸款,購買外國貨船18艘,新貨船4艘(到1965年),以造船和買船并舉的辦法迅速擴大中國的遠洋運輸船隊(高遠戎等 2009)。這里可以看出,西方國家既沒有如蘇聯那樣向中國提供造船技術,也沒有提供低息貸款,更沒有進行全方位的援助。正如龍斧等(2011,ch.10-11)所說,西方送上的不是鮮花,而是封鎖。面對這種局面,這一時期的中國領導人們并沒有一味地發展外向經濟,表現出貿易政策上的科學發展觀。

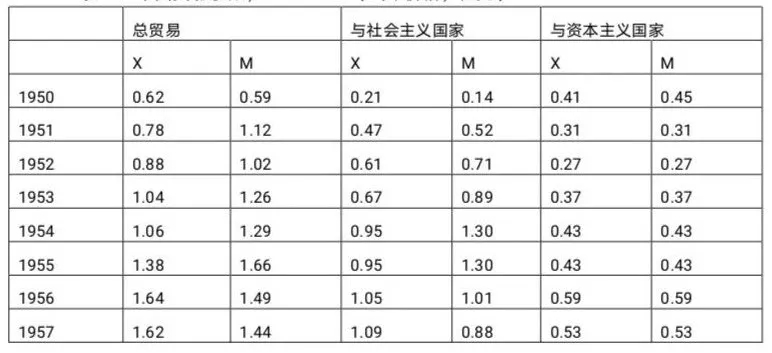

根據以上分析,也就不能理解,1950-1957時期中國形成表1(原書表13)所示的貿易結構了。僅僅在1951年,中國與社會主義國家間的貿易關系就超出了與資本主義國家的貿易關系。中國對外貿易占GNP的比重從1952年的6%上升到1959年的9%(Ecstein 1966,p.121,轉引自Riskin 1987,p.74)。在上述政策的作用下,貿易占GDP的比重越高,中國所得的利益就越大。這種貿易如果不是受制于當時國內能夠出口的資源數量,而后者又受制于當時的生產能力與國內支出的需要,就可以給中國帶來更大的利益。

【資料來源:USCIA(1972,p.9),轉引自Riskin(1987,p.75)】

本來,如果中國人均收入已經達到較高水平,如果資本主義國家對中國友好,則動用一些高價值資源換得國際上較為先進的技術并非難事。然而,一窮二白,百廢待興是對1949-1976時期的真實寫照,冷戰與國際封鎖也是不爭的事實。這時,動用本來就非常稀缺的資源進口技術品必然捉襟見肘。這些問題本來不難理解。但許多人卻把中國在社會主義建設時期的艱苦探索說成是黑暗時代、非理性時代,把1949-1976時期中國的不開放說成是主動而為的閉關自守,說成是不重視外國在技術、生活水平等方面的優勢,而看不到它是冷戰(美國實施的封鎖)和維護獨立自主(與赫魯曉夫時期蘇聯的斗爭)所導致的被動結果。而我們的上述分析表明,1950-1957時期至少是1840年以來中國從貿易中得益最大的時期(與1978后的30年貿易發展的比較從下文不難得出結論)。這一時期并沒有越開放越好,也沒有遵循什么比較優勢原理,反而是與馬克思主義密切相關。不管是重工業優先發展,還是中蘇兄弟般的友誼,都是實現這一最大貿易利益不可或缺的基石——它們都是與馬克思主義緊密聯系在一起的。令人惋惜的是,這種戰略隨著中西方大門的打開就被輕易地放棄了——仿佛東亞四小龍用裸體開放的辦法得到的利益,中國也能使用同樣辦法得到;仿佛東亞四小龍用進口替代無法得到的利益,中國用同樣辦法也無法得到。結果,中國在對外經濟關系的戰略制定上,陷入對一些小國的邯鄲學步、亦步亦趨。

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞