王紹光:?改革開放前三十年的探索打下“軟”“硬”兼具的堅實基礎

點擊: 作者:王紹光 來源:昆侖策網【授權】 發布時間:2020-07-13 08:51:26

【摘 要】從“硬件”方面講,毛澤東時代為中國建立起了一個獨立的比較完整的工業體系(包括國防工業體系)和國民經濟體系,一個由鐵路、公路、內河航運、民航空運構成的交通運輸網絡,為20世紀80年代以后的經濟起飛創造了有利條件。從“軟件”方面講,土地改革、社會主義改造以及限制“資產階級法權”的種種措施使中國變成一個相對扁平化的社會,不存在任何勢力強大的“分利集團”。對于經濟增長,這種“軟”基礎設施與“硬”基礎設施一樣重要。假如沒有前三十年在“軟”“硬”兩方面打下的堅實基礎,改革開放后經濟的騰飛是難以實現的。

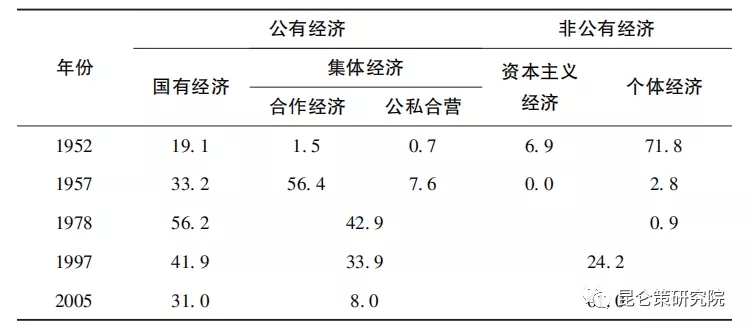

(一)所有制方面的探索

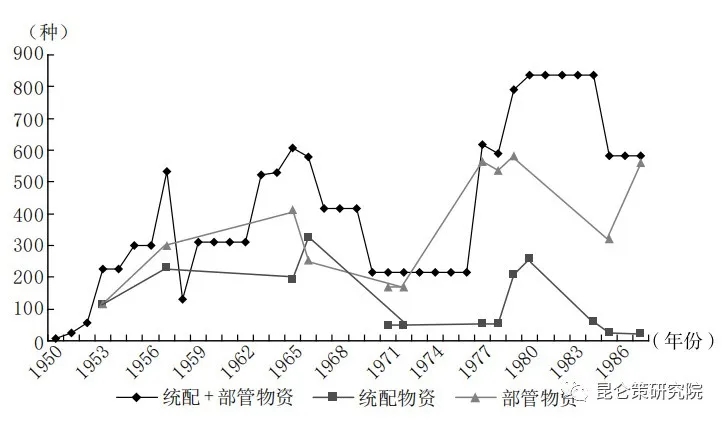

(二)計劃經濟的探索

(三)破除“資產階級法權”方面的探索

(四)前三十年探索的成就

作者:王紹光

出版單位:中信出版集團 ISBN: 978-7-5217-1351-0 定價:58元

作者簡介:王紹光,1954年生于武漢,北京大學法學學士學位,美國康乃爾大學政治學碩士學位、政治學博士學位。曾任耶魯大學政治學系教授,香港大學政治與公共行政學系主任、教授,香港中文大學中國研學服務中心主任,清華大學公共管理學院長江講座教授、清華大學蘇世民學院特聘教授,英文學術刊物The china Review(《中國評論》)主編。已出版中英文專著與合著30多本,主要著作有《中國國家能力報告》 《中國地區差距報告》《挑戰市場神話》《中國不平衡發展的政治經濟學》《祛魅與超越》《民主四講》《安邦之道:國家轉型的目標與途徑》《抽簽與民主、共和》等。

內容簡介:作者以全球視野,縱觀近百年來進行改革開放的眾多國家和地區,以中國為例,通過翔實的數據、豐富的資料,客觀記錄新中國七十年來,從積貧積弱、一窮二白的農業國轉型為工業國、工業大國,邁向工業強國之路,證明改革開放必須以基礎性國家能力的有效政府為前提,并探討了體現國家能力的七個方面的基礎性能力。

本書構建了一個宏大的理論框架,闡述了國際競爭、國家能力、改革開放與經濟發展的內在關系。有力地論述了中國崛起并迅速趕超西方的制度優越性,批駁一些西方學者唱衰中國、制造各種版本“中國崩潰論”的偏見,警示中國學者在知識體系的構建中不能亦步亦趨跟隨西方理論,要培養對世界和中國問題的獨立思考。

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

熱點排行

圖片新聞