11月16日,根據張桂梅校長真實事跡改編的電影《我本是高山》在北京舉辦首映禮,影片將于11月24日全國公映。

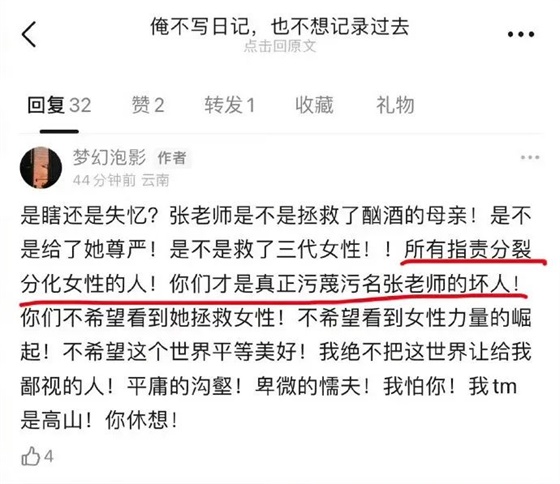

該片在獲得廣泛好評的同時,也引發了一些爭議。討論較多的一個細節是:此前在張校長某位學生采訪中敘述的酗酒家暴父親,在影片中變成了酗酒家暴母親的形象。個別網友因此質疑該片“削弱女性力量、污名化女性”。

11月19日,《我本是高山》編劇袁媛發文回應酗酒父親改成酗酒母親的爭議:“目前它遭遇的輿情,就像電影里阻擋女孩子上學的勢力一樣,他們不想讓更多女孩看到,他們害怕了,所以就滾成一團的黑過來。但無論他們如何恐嚇,這樣的電影依舊會被拍攝,被放映。”

隨后,編劇袁媛刪除了該微博。

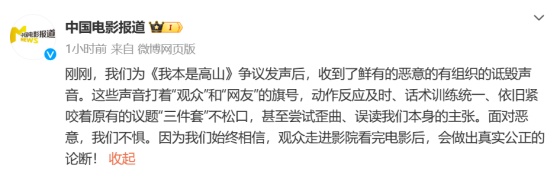

11月19日下午,電影頻道旗艦欄目@中國電影報道 官方微博發布長文進行回應,回應全文如下:

電影《我本是高山》編劇的回應是失態的,這無疑給影片本就復雜詭譎的輿論氛圍火上澆油、雪上加霜。然而,當我們放下沖動的情緒,重新審視這場口舌之爭的本身,便不難看到一些令人揪心的事實:

早在《我本是高山》首映前的9月份,就已經有人為這部影片的“口誅筆伐”做著鋪墊。這些人依靠“男導演、男演員”,首先挑起性別對立的爭論,表達著“男導演拍不好女性故事”的離奇邏輯;事實上,看過影片的觀眾都應該清楚地知道,本片對男性角色著墨極少,其中的每一位女教師、女學生都有著各自立體、豐富、生動的性格,都閃爍著真實的光彩,根本不存在消費女性、物化女性、貶低女性的現象。這些人通過斷章取義,讓人們只看到了“酗酒的母親”,沒有看到這個角色的后續:張校長不僅拯救了女孩兒,還拯救了這位母親,讓她也在華坪女高開啟了自己新的人生——這個片中小小的段落正體現著張校長無私的愛和堅定的信仰,她不只是改變了一個個大山女孩的命運,更是改變著一種世俗的陳舊觀念,而這種改變正推動著民族文明的進步。

當我們冷靜下來,不難發現當下網上涌現的不少惡意評論,其內容大多與影片本身不符,這些聲音只要稍加思忖,就能被揭穿。這些評論者要么是沒看過片,要么是帶著叵測的居心看片。

其中不少賬號,要么來自遙遠的海外,要么是追逐流量蹭女性話題熱度的營銷號,他們用“詐騙”的方式做影評,挑動著完全沒有看過片子的“吃瓜群眾”們。

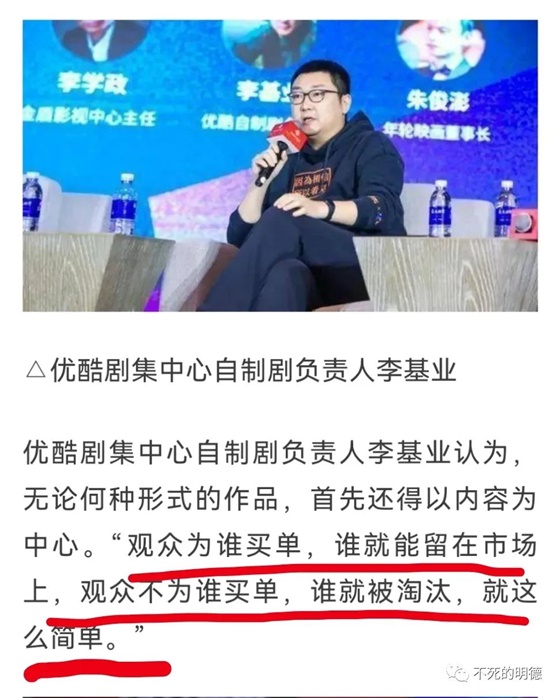

《我本是高山》是一部動人的影片,它本身是用電影藝術的語言生動講述張桂梅校長故事的優秀作品。它是一扇我們與華坪女高對話的窗口,可以讓更多人了解張校長的故事,感受她的精神。然而,惡意的斷章取義、以偏概全,給這部片子潑了一盆臟水,讓這部片子連同其中閃爍著人性光輝的故事被淹沒、解構甚至玷污。“節奏大師”們表面上是為了張校長好、為了女性好,而扒開他們的“羊皮”,其險惡“狼心”昭然若揭。

電影是遺憾的藝術,我們歡迎大家在看過影片后,對《我本是高山》發表真實的評論,也接受中肯的批評意見。真誠的溝通,對每一部中國電影、每一個中國電影人都有好處。但如若是那些喪失良心的雜音,辛勤耕耘的中國電影人承受不起,正在復蘇的中國電影承受不起,正義的“六公主”也絕不接受!

上文發布之后不久,@中國電影報道 再次發文稱:

剛剛,我們為《我本是高山》爭議發聲后,收到了鮮有的惡意的有組織的詆毀聲音。這些聲音打著“觀眾”和“網友”的旗號,動作反應及時、話術訓練統一、依舊緊咬著原有的議題“三件套”不松口,甚至嘗試歪曲、誤讀我們本身的主張。面對惡意,我們不懼。因為我們始終相信,觀眾走進影院看完電影后,會做出真實公正的論斷!

來源|九派新聞綜合@中國電影報道、當事人微博等

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞