【摘 要】本文回顧了英國封建等級制度起源,制度變化和消亡歷史,指出大部分英國封建制度被消滅了,但等級社會(huì)歷經(jīng)千年,并未改變,而且延伸到北美,社會(huì)權(quán)力一直掌握在英美少數(shù)精英手里,其根本原因是英美都是北歐日耳曼人南下建立的殖民統(tǒng)治國家,貴族們嚴(yán)禁與土著通婚,保持貴族血統(tǒng),無意于不同種族融合。他們通過意識形態(tài)控制民心,維持上層統(tǒng)治,形成千年不變的階級固化現(xiàn)象。然而,英美卻通過意識形態(tài)宣傳,讓被統(tǒng)治民眾和他國迷信英美是民主自由國家。美英在文化侵略中國方面投入很大,培養(yǎng)了大批崇美精英,長期占據(jù)了中國主流意識形態(tài)平臺,宣傳英美文化;很有可能造成香港那樣,部分民眾寧愿做英國沒有居住權(quán)的等外公民,要求獨(dú)立并占據(jù)中國香港這樣的內(nèi)亂。清理中國思想界的英美意識形態(tài)和殖民地文化,已經(jīng)刻不容緩。

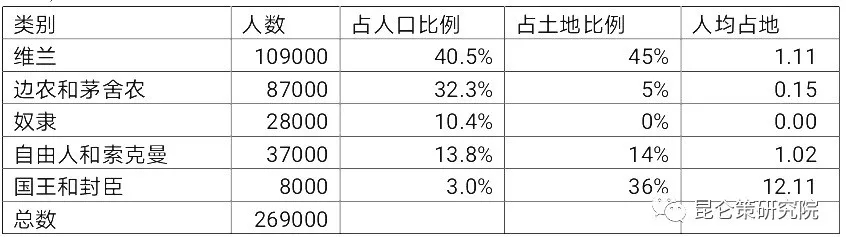

一、英國種族來源與封建等級制度起源

四、英國封建等級制在現(xiàn)代社會(huì)的表現(xiàn):固化的英國等級社會(huì)現(xiàn)象

(作者系昆侖策特約評論員;來源:昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】,作者授權(quán)發(fā)布)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰(zhàn)略研究和咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會(huì)、對客戶負(fù)責(zé),講真話、講實(shí)話的信條,追崇研究價(jià)值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實(shí)情、獻(xiàn)明策,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn),僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽(yù)問題,請及時(shí)與本站聯(lián)系,我們將及時(shí)做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關(guān)信息

黃衛(wèi)東:英國的封建等級制度與固化的現(xiàn)代英美

2021-05-15內(nèi)容 相關(guān)信息

黃衛(wèi)東:英國的封建等級制度與固化的現(xiàn)代英美等級社會(huì)

2021-05-15錢昌明:消除“貧困”靠什么??——重溫恩格斯的《英國工人階級狀況》

2020-12-08郝貴生:恩格斯自覺運(yùn)用唯物主義方法研究英國工人階級狀況 ——紀(jì)念恩格斯誕辰200周年

2020-10-31英國新共產(chǎn)黨總書記論十月革命和社會(huì)主義

2017-09-17? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務(wù) 新前景 ?

? 我為中國夢獻(xiàn)一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設(shè) ?

? 黨要管黨 從嚴(yán)治黨 ?

陳潔華:上海引進(jìn)特斯拉,是否錯(cuò)了?

陳潔華:上海引進(jìn)特斯拉,是否錯(cuò)了?

陳文玲:海南發(fā)展服務(wù)貿(mào)易關(guān)鍵要形成可貿(mào)易的服務(wù)產(chǎn)品,并將轉(zhuǎn)化鏈條做大做強(qiáng)

陳文玲:海南發(fā)展服務(wù)貿(mào)易關(guān)鍵要形成可貿(mào)易的服務(wù)產(chǎn)品,并將轉(zhuǎn)化鏈條做大做強(qiáng) 王毅:中美關(guān)系須撥亂反正,重回正軌(全文)

王毅:中美關(guān)系須撥亂反正,重回正軌(全文)? 社會(huì)調(diào)查 ?

圖片新聞