1955年,中國人民解放軍正式授銜這一刻沒有人能忘記,尤其是軍迷們。其中元帥10人,大將10人,上將55人。

這時授銜,正當其時。此時經過了長期的軍事斗爭,開始轉入和平建設,需要以某種形式確認開國將領的功勛,并且確定功勛的等級,頒授軍銜就成了不二之選。這也是對這些功勛卓著的將領們的一種貢獻上的肯定,是一種至高的榮譽。

這次授銜中,其中發(fā)生了好幾件令人感動的事,徐向前、羅榮桓、葉劍英、粟裕辭讓元帥,徐海東、許光達辭讓大將的事,至今仍讓人評論不休,感佩這些先輩的高風亮節(jié)的同時,但是戰(zhàn)功累累的粟裕沒能評為元帥,也讓不少人惋惜不已,連當時黨外民主人士邵力子、黃炎培等人都是這么認為的。

以致當年主席都這樣評價粟裕大將:"論功、論歷、論才、論德,粟裕可以領元帥銜。誰人不曉得華東的粟裕呀?!......難得粟裕,壯哉粟裕!竟三次'辭讓',1945年讓了華中軍區(qū)司令員,1948年讓了華東軍區(qū)司令員,現(xiàn)在又讓元帥銜。比起那些鬧著要跳樓的人,強千百倍么!"(摘自《歷史的真言》)

說完粟裕讓元帥的故事,其實國軍歷史上也有一位戰(zhàn)功累累的將領讓上將的故事,這就是國民黨軍中的抗日猛將王耀武。當然,這是民國時期的事。有意思的是,這兩位是還是老對手。

解放戰(zhàn)爭時期,王耀武屢次敗在粟裕的手下,這些事我們不去說了,但不能否認的是,王耀武在抗戰(zhàn)時期對我們民族是有功的,是那場我們民族生死存亡的關鍵時期帶領他的手下為我們民族浴血奮戰(zhàn),立下了汗馬功勞。他死后骨灰能進八寶山就證明了黨和國家對他一生的充分肯定。

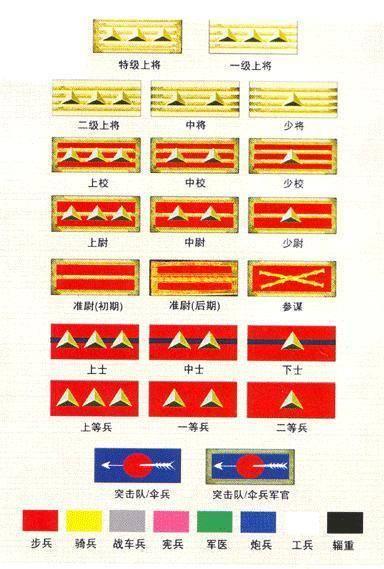

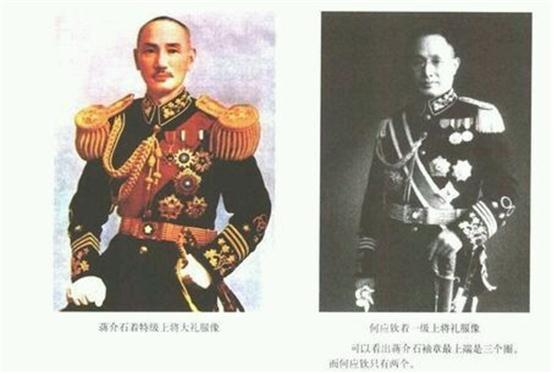

王耀武是在1945年2月敘任陸軍中將的,我們知道在國民黨軍中上將是最高軍銜,其中又分特級上將、一級上將、二級上將。而特級上將只有蔣介石一人,陳誠、李宗仁、馮玉祥這些都是一級上將,由此可以看出上將在國軍的地位。

王耀武

抗戰(zhàn)勝利后,國民黨陸軍軍部曾考慮提升王耀武為二級上將,但王耀武卻推辭了。地位如此之高的一個榮譽,王耀武為何要讓呢?相信任何人真有這樣晉升的機會,都會奮勇爭先,沒有任何理由謙讓。

這就要扯到國民黨軍中的軍銜問題了,其實真實原因就是,上將只是一個虛銜,不管是中將司令官還是上將司令官,都不影響手中的職權,也不是將來晉升的必要鋪墊,所以說王耀武所謂讓上將一事,只是讓的司令官前面那個虛銜。

王耀武為人極為聰明,八面玲瓏,上下關系都處的極好,而且深諳官場門道,極為懂得進退,深知樹大招風的道理。以這樣的為人,推掉司令官前面的上將虛銜,是很自然的事情。

因為王耀武當時位高權重,要不要司令官前面那個上將虛銜,都沒有什么大用處。所以,王耀武讓了實屬明智之舉。

從王耀武讓上將這件事里,我們引出了國民黨軍隊中軍銜制的虛銜和實授。在這里給大家普及下。

所謂實授,是指經銓敘廳正式敘任的軍銜。比如1945年2月20日王耀武敘任的陸軍中將。

所謂虛銜,是指在軍職任命時所帶的職銜。比如1944年3月14日李天霞被任命為第100軍中將軍長中的中將。

李天霞

李天霞這個中將虛銜掛了近一年,直到1945年2月20日才敘任陸軍少將。也就是說,李天霞一直掛著個中將虛銜,其正式軍銜連個少將都不是。

這確實很有意思,估計有朋友要問,他是"中將軍長",怎么會不是"中將"?他不是"中將",怎么會是"中將軍長"?這個問題確實不好直接回答。即使回答了,你可能還是有點暈。但事實是最好的回答。事實就是,李天霞被任命為中將軍長時,軍銜還是上校,后來才敘任陸軍少將。他一輩子也沒得到陸軍中將的實授。

現(xiàn)在給大家解惑下,如何理解國民黨軍中 "中將軍長"中的這個"中將",以及為什么會出現(xiàn)這種尷尬情況。

先來說如何理解 "中將軍長"中的這個"中將"。這個"中將",是個職銜,是與"軍長"連在一起的,是軍長級別的標識符,相當于說這個軍長是"中將級"的軍長。

了解科研職稱的人知道,我國的科研單位有一種職稱,叫"教授高工"。"教授高工",不是說這個人既是教授又是高工,而是說他這個高工不是普通高工,是"教授級"的高工。所以,"中將軍長"和"教授高工"使用了同樣的構詞法。這樣可以理解"中將軍長"中的"中將"了吧?

現(xiàn)在再來說一下為什么會出現(xiàn)這種尷尬的情況。這得從民國的軍銜制度說起。

民國時期的軍銜制度,基本上是沿襲了晚清的軍銜制度。開始的時候,軍銜是與軍職連在一起。比如任命你為"上校旅長",那你的軍銜就是上校,軍職就是旅長。

但我們知道,民國時期軍閥林立,派系叢生,各自為政,很多地方部隊根本不歸屬中央統(tǒng)一調度,所以由于軍官的任命不是由中央統(tǒng)一管理,任命也就五花八門。比如說同是一個保安旅長,有的地方任命為上校旅長,有的地方任命為少將旅長,有的地方甚至可能就任命為中將旅長。

就這樣,1934年,為結束這種混亂狀態(tài),國民政府決定把軍銜和軍職分開,軍銜由銓敘廳統(tǒng)一掌握銓敘。

1935年4月1日,銓敘廳正式開始授銜。

第1天, 海陸空軍特級上將1名:蔣中正

第2天, 陸軍一級上將8名:閻錫山、馮玉祥、張學良、何應欽、李宗仁、朱培德、唐生智、陳濟棠

第3天, 陸軍二級上將20名:陳調元、何成浚、朱紹良、韓復榘、宋哲元、劉湘、劉峙、萬福麟、何鍵、白崇禧、劉鎮(zhèn)華、顧祝同、商震、傅作義、徐永昌、于學忠、楊虎城、蔣鼎文、龍云、徐源泉

接著逐日銓敘中將和少將。在這一批里,俞濟時敘任陸軍中將(1936.1.28),王耀武敘任陸軍少將(1936.9.5)。

年底時,銓敘陳紹寬為海軍一級上將,楊愛源、程潛為陸軍二級上將。這樣,計有特級上將1名,一級上將9名,二級上將22名。

之所以提到這些數(shù)字,是因為民國時期上將數(shù)目是有限制的,不是想給授予多少就授予多少。在上將滿員時,其他人不能晉升。怎么辦呢?

就這樣,對于那些達到上將標準但苦于名額限制而一時無法晉升的,就采用加銜制,即中將加上將銜。先排隊,等有了名額,再扶正。久而久之,中將加上將銜似乎也成了一種軍銜,盡管屬過渡性質。

如果銓敘廳能一直按部就班地升銜、授銜,那軍銜與軍職也會大致相當。可是過了不久,抗戰(zhàn)爆發(fā),銓敘廳的授銜工作嚴重滯后,甚至可以說是處于停滯狀態(tài)。

比如1944年一整年,只銓敘了4人為將軍。再加上戰(zhàn)爭期間,軍官升職很快,這就更進一步拉開了軍銜與軍職的差距。就像上面所說的,李天霞的軍銜是上校,但軍職已經是軍長了。再一個就是王耀武,他在師長任上敘任陸軍少將,七八年都過去了,他還是少將,但軍職卻一升再升,軍長,集團軍司令,方面軍司令。

稱李軍長為李上校,稱王司令為王少將,總是不好叫出口。職權部門就想了一個折中的辦法,就是在任命軍職時,同時掛個虛銜,面子上好看一些,這可以看作是實授軍銜的一種補充吧。

這樣一來,至少在形式上,此時的虛銜軍職與以前的軍銜軍職看上去是一樣的。這讓很多人誤認為這個虛銜就是軍銜,盡管兩者有著本質的區(qū)別。

此后,銓敘廳多次下文強調,各單位不得私授軍銜。所以,按虛銜佩戴肩章領花是不大合法的。但戰(zhàn)時,多數(shù)人都這樣戴了,也沒有人去計較。這種把虛銜當作正式軍銜來佩戴領花肩章的做法,泛濫成災,最后連老蔣都看不過去了。在1945年3月24日,老蔣在昆明作報告,就嚴厲批評了這種現(xiàn)象。

虛銜的泛濫,也使后人造成了誤解,就是民國的將軍,多如牛毛。其實這種將軍,都不是真正的將軍。比如前些時間網上流傳的一份17人的名單,聲稱是在南京保衛(wèi)戰(zhàn)中犧牲的將軍名單。經核查,其中只有蕭山令一人是將軍(陸軍少將),其他人在犧牲時都不是真正的將軍,并且犧牲后沒有一人被追贈將銜。

犧牲后追贈軍銜,是民國政府從北洋政府那里學來的,似乎還有所發(fā)揚光大。三十年代開始銓敘軍銜時,就追贈了一批清末民初的軍人以上將軍銜,其中包括吳佩孚(1939.12.9)和施中誠的叔叔施從云(1936.4.2)。

民國時期的軍銜追贈,細分起來,還有3種:追贈、追任、追晉。

這里面,以追晉最高,相當于審查符合軍銜的要求,只是人過世了,只能追晉。

追任,感覺上稍次于追晉,但強于追贈。

一般來說,軍銜追贈,等于說經審查,發(fā)現(xiàn)你并不符合這一軍銜的要求,但作為一種榮譽,贈送給你。

國軍官兵戰(zhàn)死之后,追贈軍銜是比較普遍的現(xiàn)象,而追晉、追任的并不多。比如說第74軍,正式敘任陸軍中將的,只有俞濟時、王耀武、馮圣法和施中誠等4人;而追贈陸軍中將的,卻有5人之多。

常德會戰(zhàn)中犧牲的169團團長柴意新

這里面,有在孟良崮戰(zhàn)役中被擊斃的整74師師長張靈甫、副師長蔡仁杰和旅長盧醒(1947.7.30),在淞滬會戰(zhàn)中犧牲的174旅旅長吳繼光(1946.2.1),以及在常德為掩護余程萬突圍而犧牲的169團團長柴意新(1944.9.8)。

當年的國民黨軍隊中的軍銜知識,就給軍迷們普及到這里,因為無論如何,它們都是曾真實存在過于我們民族歷史上的一段過去,所以作為軍迷了解下,確實是應該的。

來源:今日頭條

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規(guī),IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

平淡清幽:王耀武讓軍銜事件,看看民國時期軍銜制的尷尬虛銜歷史

2020-05-25粟裕一戰(zhàn)封神,王耀武羞憤大罵:就是5萬頭豬,粟裕3天也抓不完!

2018-08-20? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

驚爆!新冠病毒是人為制造!毒藥和解藥出自一人之手!

驚爆!新冠病毒是人為制造!毒藥和解藥出自一人之手!

周新城:中央黨校教授董德剛,不懂馬列卻狠批馬列!

周新城:中央黨校教授董德剛,不懂馬列卻狠批馬列! 周新城:中央黨校教授董德剛,不懂馬列卻狠批馬列!

周新城:中央黨校教授董德剛,不懂馬列卻狠批馬列!? 社會調查 ?

圖片新聞