百面戰旗背后的故事之三十一

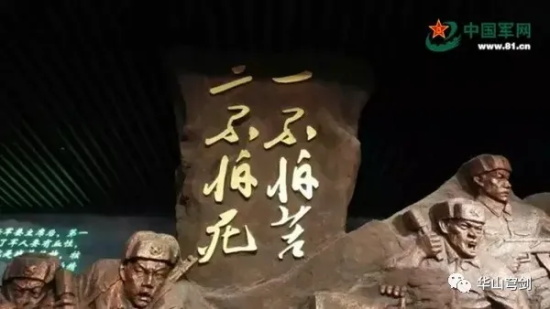

導語:毛澤東主席曾經數次提到,我贊成這樣的口號,叫做“一不怕苦,二不怕死”。現在這句口號已經家喻戶曉,成為我軍世代相傳的座右銘。

一、毛澤東主席是在什么情況下發出這樣的號召?

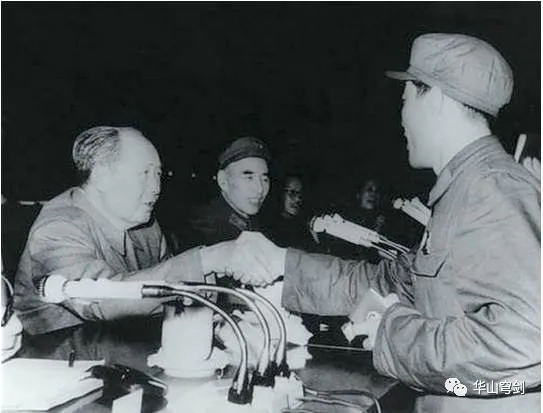

第一次是在1962年中印邊境反擊作戰結束, 西藏軍區司令員張國華進京向毛主席匯報,當他談到此次作戰打得異常艱苦,部隊官兵首先樹立了吃大苦、耐大勞的思想,克服了高原缺氧、超負荷攀登的困難,完成了山地戰前訓練。

接著全體指戰員在戰斗中體現出了不怕犧牲的戰斗精神,涌現出許多可歌可泣的英雄事跡。

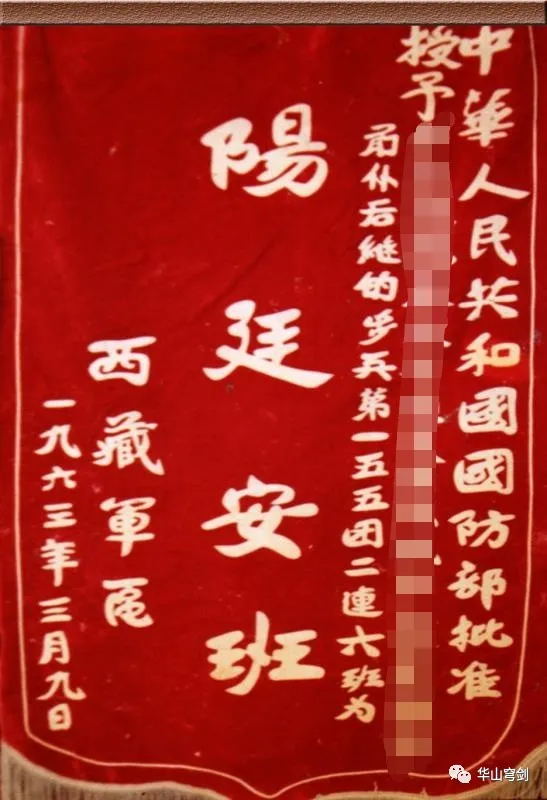

其中第155團1營2連6班作戰異常勇猛,在班長陽廷安的帶領下,全班在戰斗中8人犧牲了7人,最后1人劉漢斌仍舊堅持戰斗。戰后,6班被國防部命名為“陽廷安班”。

聽到這里,毛主席非常感動,說,“我贊成這樣的口號叫做一不怕苦,二不怕死”。

第二次是在1965年7月14日,原濟南軍區坦克第2師工兵營1連5班班長王杰在即將結束的民兵地雷班示范地雷試爆時,炸藥發生意外爆炸,為保護在場的12名民兵和人武干部,他奮不顧身撲向炸點,壯烈犧牲。

在整理烈士的遺物時發現他寫了大量日記,其中有一篇寫道:“我們要一不怕苦、二不怕死,做一個大無畏的人”。

毛主席聽到他的事跡后甚為贊許。

《人民日報》1965年11月8日第一版發表社論“一不怕苦二不怕死——學習王杰同志一心為革命的崇高精神”,社論高度評價王杰“他為革命而生,為革命而死。他生的偉大,死的光榮”,提倡“我們要向王杰同志學習‘一心為革命’的思想,也就是學習他的一不怕苦、二不怕死的革命精神”。

1965年11月27日,國防部命名王杰生前所在班為“王杰班”。

第三次是1969年珍寶島反擊戰勝利之后,在緊接下來4月黨的第九次代表大會上,當戰斗英雄孫玉國代表邊防部隊在大會上匯報我軍為捍衛國家主權與蘇修作斗爭的經過時,毛澤東主席激動地幾次站起來帶頭鼓掌,全場代表無比振奮,歡呼聲,口號聲響徹云天。

“我贊成這樣的口號,叫作一不怕苦、二不怕死。”不僅成為毛主席對邊防戰士的褒獎,也成為全國人民戰天斗地的座右銘。

二、毛澤東主席為什么一再強調要“一不怕苦,二不怕死”?

我理解就是要我們樹立一個正確的人生觀、世界觀。人的一生必須要跨過兩個坎兒。一個是苦樂關,一個是生死關。

特別是軍人,只有通過這兩個考驗,才能百煉成鋼,破繭成蝶,成為真正的軍人,人生的境界才能有一個質的升華。

1、“一不怕苦”不是一句空洞的口號,它是有具體內容的。

首先,一當兵我們面臨的就是要過好思鄉關、思親關。

都是十八九歲的孩子,在家都是父母的掌上明珠,而現在我們要離鄉背井,在一個相對封閉的、陌生的、嚴格的環境里獨立生活,一切都要自己來,都要接受組織的安排,這對處于成長期的青年來說是一個考驗。

其二,要過好生活關。

一旦入伍,一日生活制度便與以往相對懶散的作息時間完全不一樣。早晨,天還蒙蒙亮就要起床出操;晚上,不管刮風下雨都要去執勤換崗。

多想在床上再多迷瞪一會呀,但軍人的紀律不允許。到了軍營,我們就進入了“五湖四海”,我們要經歷南國的酷暑、北國的嚴寒;北方人要學會吃辣椒,南方人要習慣吃高粱。我們曾經被蚊蟲叮咬、螞蝗纏身、濕氣爛襠、嚴寒裂膚,但我們頑強地挺過來了。

其三,我們要倔強地面對訓練關。

射擊、刺殺、投彈、隊列、越野、單兵戰術、分隊戰術、聯合演練,別人能做到的,我們也能做到;別人能做好的,我們立志做得更好,在摸爬滾打中,我們練就了軍人的筋骨。

其四,更重要的是要過好任務關。

在急難險重的任務面前,我們誰也不能掉鏈子,誰都不是孬種。

2015年,我曾經到中印邊境調研,一到邊防某團,前來迎接的團領導班子,齊刷刷,清一色黝黑的面孔,烏青的嘴唇,讓人感到一陣鼻酸,讓人肅然起敬!誰都知道這是高山反應留給他們的滄桑,可誰又知道這滄桑背后給他們留下了多少辛酸,而辛酸后面正是他們留給祖國的忠誠。

西藏軍區的領導班子,可能是全軍軍以上領導班子人數最多的,為什么?他們必須要有備用干部,一位干部出現了情況,另一名干部頂上去。

他們常年身上帶著三大件:藥丸、大衣、墨鏡。必備的藥丸是,丹參滴丸和速效救心丸。

生物學家斷言,4000米以上不適合人類居住;4500米以上是生命禁區。我們的官兵們他們不是一天兩天經受著這些煎熬,他們是長年累月啊!他們年復一年,日復一日在缺氧情況下工作,在西藏工作十年以上的官兵80%的人血紅蛋白成倍增高,60%的人患上不同程度的高原心臟病。

我親眼看到一位軍區副政委心動過緩,每分鐘才跳30多次,他是戴著起搏器在工作,這哪里是在工作?說準確點,這是在拼命。心臟病、高血壓對西藏軍區的官兵們來說是常見病,他們是在以生命的付出來維護祖國領土的完整和人民生活的幸福安康。

我的一位好朋友,原軍事科學院作戰與條令研究部副部長劉金勝曾經對我說,這次中印軍隊發生沖突的地區是我國新疆和田縣阿克賽欽南部的加勒萬河谷,屬于中印邊界西段,海拔4300多米,高原缺氧,荒無人煙,植被稀少,條件十分艱苦。

他曾經隨調研組赴這一地區勘察。他們住在加勒萬河谷附近的一個邊防連,高原缺氧反應特別嚴重,只覺得頭痛欲裂、噴狀嘔吐,一位調研組成員當場陷于半昏迷狀態。

他們在這里執行任務也只有兩天時間,而我們的邊防官兵是長年累月地駐防在這里呀!

這次,我們的小伙子們重拳出擊,國人都拍手稱快,可誰又知道他們打出的每一拳,揮出去的每一棒,踢出去的每一腳,又耗費了他們多少體能,透支了他們多少生命啊!

沒有不怕苦、不怕死的精神,行嗎?

2、“二不怕死”更是中國軍人的本色。

怕死不當兵,當兵不怕死。我們這支軍隊具有一往無前的精神,他要壓倒一切敵人,而決不被敵人所屈服。不論在任何艱難困苦的場合,只要還有一個人,這個人就要頑強地戰斗下去。

連死都不怕的軍隊,還有什么可畏懼的?

長征初期,紅軍五萬英烈血染湘江。他們各個都是英雄好漢,哪怕敵眾我寡,哪怕血濺七尺,也敢于與敵人刺刀見紅,血戰到底;

抗日戰爭中,狼牙山五壯士,彈盡糧絕,誓死不降,跳崖殉國;解放戰爭中,董存瑞舍身炸碉堡,高呼:“為了新中國前進!”壯烈犧牲;

抗美援朝戰爭中,黃繼光飛身堵槍眼,邱少云浴火潛敵陣,楊根思手抱炸藥包與敵人同歸于盡;

在中印反擊作戰中,陽廷安率領全班英勇殺敵,全班幾近拼光;在珍寶島反擊作戰中,涌現了珍寶島戰斗功臣連;

在對越自衛反擊作戰中,涌現了攻殲英雄連、猛虎連、英雄坦克營等英雄個人和英雄群體……

他們都是那個時代“一不怕苦,二不怕死”的典型代表,都是我軍引以為榮的精神圖騰。

由于我軍長期在兵力對比敵強我弱,火力對比敵優我劣的情況下作戰,戰創成為我軍勇敢精神的外化表現。

我軍可能是中外軍隊中,高級將領受傷最多的一支鐵血之師。

解放軍十大元帥,七個受過重傷,累記戰創約16個,平均每人一個以上。

受傷最多的是劉伯承,九次受傷,身上有十塊彈片;

解放軍十員大將,七個受過重傷,累記戰創37個,平均每人3.7個。受傷最多的是徐海東,九次受傷,身上有二十塊彈片。

粟裕大將在火化時,從頭顱里取出了四塊彈片。這幾塊彈片成為我們軍事科學院院史館的鎮館之寶。

在我軍1600多名開國將帥中,還有一批因戰創而斷臂斷腿,終身殘疾的獨臂將軍、獨腳英雄。他們就是以這種傷殘之軀和鐵血精神打下了人民的江山。

將軍尚且如此,廣大指戰員的勇敢精神更是感天動地。我軍之所以攻必克,守必固,其精神動力就源于此。

最近,習主席反復強調我軍要弘揚“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,他指出,“軍人必須有一不怕苦、二不怕死的精神”“一不怕苦、二不怕死是血性膽魄的生動寫照,要成為革命軍人的座右銘”。

現在,天下并不太平,我們要前打虎后拒狼,要完成統一祖國的偉業,形勢逼人,我們必須要進一步錘煉廣大指戰員“兩不怕”的血性膽魄,激發全軍壓倒一切敵人的英雄氣概,隨時準備完成黨中央、習主席賦予我們的光榮的戰斗任務。

——羅援

用鮮血和生命踐行“一不怕苦,二不怕死”的戰斗精神

——記陽廷安班

我軍在面對各種各樣敵人的時候,盡管在數量和武器裝備方面遠遠地落后于敵人,但是我軍硬是憑借著“一不怕苦,二不怕死”的戰斗精神和頑強作風戰勝了一個個強大的敵人。在由100面榮譽旗幟組成的國慶70周年閱兵式戰旗方隊中,有一面旗幟,就是對這種英勇頑強、奮戰到底的戰斗精神最好的詮釋。這就是“陽廷安班”!

陽廷安是一個24歲的共產黨員,20歲入伍后很快就練就了一身非比尋常的殺敵本領,射擊、投彈樣樣精通,憑借過硬的軍事素質和指揮能力而擔任了班長。

陽廷安所在的班原為西藏軍區步兵155團2連6班,這支部隊的前身為1938年組建的八路軍山東縱隊第六支隊,先后參加了隴海戰役、千里躍進大別山、淮海戰役、渡江戰役和昌都戰役等,是一支有著光榮傳統和顯赫戰功的部隊。

上個世紀50年代末,為了修通川藏公路,正在執行進藏任務的18軍和近萬名藏族民工,組成了一支浩浩蕩蕩的筑路大軍,而陽廷安所在的班就在這支筑路大軍當中。

當時他們所在部隊被派到海拔4796米的敏拉山進行筑路施工。4796米是個什么概念?國外通常將海拔4000米以上的地區稱為“人類禁區”。因為在海拔這么高的地方空氣稀薄,特別缺氧,人呆在這里什么事都不做呼吸都會很困難,嚴重的高原反應甚至會奪去人的性命。

而且氣候惡劣,一天三變,時常刮風下雪,晚上戰士們睡在帳篷里,帳篷經常不是被大風刮跑了就是被大雪壓垮了,大家不得不半夜起來收拾營地,在這種情況下施工困難程度可想而知。

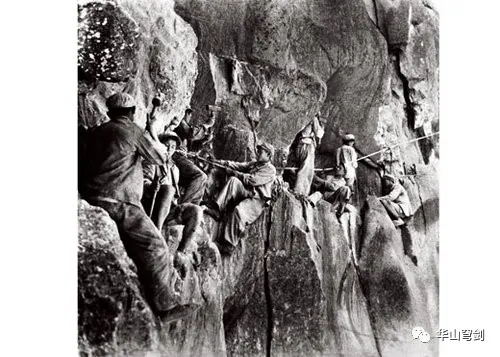

就在如此惡劣的條件下,官兵們非常堅定地為完成任務而拼盡全力。特別是在一處叫皮康崖的險段,幾十米高的陡壁,像刀削斧砍一般,下面是一條波濤洶涌的尼洋河。

有句藏族民謠形容說:“飛鷹難過皮康崖”,當地的藏族鄉親們都認為在這里修路簡直就是天方夜譚。當時有一個藏族的小貴族說:“那個地方連牦牛都爬不上去,你們能把公路修出來那你們簡直就是神仙。”

我們的戰士回答這位藏族小貴族說:“我們都是凡人,但是我們有‘一不怕苦,二不怕死’的精神,什么困難都能克服。”就這樣,他們攀上懸崖絕壁,用幾十米長的繩子吊著身體在懸空中打眼放炮,硬是開出了一條能站住腳的小道,又在這條小道上一步一步向前推進,經過兩個多月的艱苦奮戰,終于在這個懸崖上鑿出來一條公路。

“一不怕苦、二不怕死”的戰斗精神,在后來這個班參加的邊境作戰中得到了更加充分的展示。

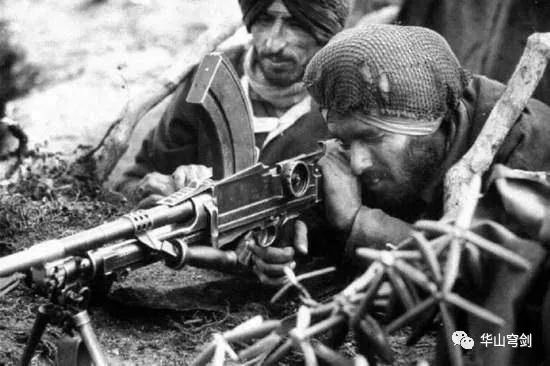

20世紀60年代,當時的印度地區霸權主義野心膨脹,不斷在我邊境地區挑起事端,制造摩擦,并槍殺我邊民。我國決定采取有限的軍事行動狠狠打擊這個地區霸權主義國家。

從1962年5月開始,印軍第七旅越過臭名昭著的“麥克馬洪線”,入侵西藏錯那縣克節朗草場,驅逐、抓捕和打傷我西藏牧民。

西藏邊防部隊在草場設立崗哨后,印軍又派出第七旅第九旁遮普營與我對峙,9月20日打死我邊防連長劉道臣,打傷戰士謝富田。在我發出強烈警告的情況下,印軍又于10月8日派出旁遮普營一個加強連,對我發動了三次進攻,打死打傷我軍33人。

是可忍孰不可忍!1962年10月20日拂曉,中國人民解放軍西藏邊防部隊奉命對入侵的印軍發起了自衛反擊作戰。這次反擊作戰的第一仗,就是殲滅入侵克節朗地區的印軍第7旅。軍委總的作戰指導思想很明確:“務求初戰必勝”,其核心在于“打狠打痛”、“全殲速決”。

西藏軍區張國華司令員為了貫徹軍委意圖,和軍區前指其他領導經過反復研究,特別是充分聽取了藏字419部隊(西藏軍區前進指揮部的代號)司令員柴洪泉、政委陰法唐的意見,最終決定采取這樣的打法:

集中主力從印軍兩翼(沙則和卡龍)開刀,將主要突擊方向選擇在印軍左翼(卡龍、槍等),并迂回其側后(章多),同時以一部兵力正面牽制,將敵人分割成數塊,予以各個殲滅。

根據軍區前指的作戰部署,藏字419部隊155團擔任主要突擊任務,首先殲滅槍等和卡龍的印軍,爾后攻殲扯冬和絨不丟的印軍,最后再向色兄朗溝發展進攻,聚殲入侵該地的印軍。155團團長劉廣桐根據任務、地形和敵情,決心以第1營執行攻殲卡龍地區印軍的任務。

卡龍是一塊林間牧場,位于克節朗河南岸,東南方約1000米處為絨不丟牧場,正東方約800余米處為扯冬牧場,這里背山面水,地勢南高北低,周圍多是松杉密林,有一條鄉村道路橫貫其間,連接東面的扯冬和西面的槍等。

入侵該地的印軍為拉加普特聯隊第2營指揮所帶第4連共140余人(加強81迫擊炮4門,重機槍2挺)。其據點位于卡龍牧場西北側,構筑有土木質地堡64個,由交通壕和塹壕相連接,整個印軍防御陣地正面寬約250米,縱深約150米。

10月20日早晨7點42分,戰斗打響,1營向卡龍守敵發起了進攻。2連作為主攻連按預定計劃向敵人猛烈射擊,在連的火力掩護下,2排長帥全興率領5班和6班僅僅用了3分鐘時間就突破了印軍陣地前沿。達成突破之后,兩個班交替掩護、逐段躍進,直插印軍防御陣地內的地堡群。

6班班長陽廷安帶領戰士們抄近道向敵軍的地堡發起攻擊。他一只手端槍,一只手舉著手榴彈,迅速沖向敵人的主堡。他用一捆集束手榴彈炸飛了一個地堡,又用炸藥包消滅了敵人一個機槍火力點。

不到半個小時六班就摧毀了敵人18個地堡。連長高友貴決定乘勝向敵人縱深發展進攻,全殲卡龍守敵。隨后,六班在一片爆炸聲、喊殺聲當中又向敵人的子母地堡群沖過去。

守敵開始向我軍反擊,輕、重機槍組成密集的火網向戰士們開火,陽廷安班長不懼槍林彈雨,對身邊的戰士喊道:“同志們,我們不是‘一不怕苦,二不怕死’嗎?跟我來,我們一定能打進去!”

陽廷安沒有想到,他在戰場上喊出的這句口號,日后會成為激勵全國全軍的偉大精神。在吶喊聲中,陽廷安率領戰士們利用塹壕的掩護,向敵軍縱深穿插過去。

當陽廷安跳過一棵橫倒的大樹時,敵人一個地堡內射出一梭子彈擊中了他,他身旁一個叫徐瑞清的戰士匍匐到他的身旁大聲呼喊著:“班長,你醒醒啊!”但是陽廷安已經壯烈犧牲了。

徐瑞清滿眼含淚憤怒地向敵人的地堡投出一枚手榴彈后,也中彈犧牲在了班長的身邊。這個時候,另外兩名戰士顏瑞成和何德中從右側向前攻擊,一路上連續炸掉了兩個地堡。

當他們向一個大地堡攻擊時,何德中中彈犧牲,顏瑞成只身戰斗,腿部負了重傷,他就爬著前進,一會兒開槍射擊,一會兒投出手榴彈,爬到敵人大地堡的入口處時再次中彈,不幸犧牲。

戰友的鮮血,如同在戰士們燃燒的戰斗精神烈焰上潑上了油。副班長曾祥智此時挺身而出,他大喊一聲:“現在六班聽我指揮,為班長報仇,沖啊!”他指揮楊秀洲、李世明和劉漢彬繼續戰斗。他們在連、排火力的支援下,又連續炸掉了敵人7個地堡,逼近了印軍營指揮所的西北側。

正在這時,敵人的一發炮彈飛過來爆炸,曾祥智被炸起的碎石擊中頭部負了重傷。楊秀洲立即給他包扎傷口,此時曾祥智一息尚存,他雖然說不出話來,但犧牲前仍然用手勢為其他同志指引著進攻的方向,這是副班長下達的最后一道、也是無聲的命令。

曾祥智犧牲之后,楊秀洲對另外兩個戰士說:“現在聽我指揮,敲掉前面的地堡。”他和李世明在攻打印軍營指揮所前的大地堡時,遭到敵人交叉火力射擊,相繼中彈犧牲。

此時,全班8個人最后只剩下了新戰士劉漢彬一人繼續孤身奮戰。他看到五班的戰友沖上來后,拿起班長陽廷安的沖鋒槍和手榴彈,主動加入到5班的戰斗行列中,和戰友們一起摧毀了最后5個地堡。

在5班的協同下,6班的戰士英勇無畏,前仆后繼,在戰斗中共攻克印軍地堡27個,殲敵55人,繳獲火炮2門、火箭筒2具、各種槍59支,為全殲卡龍之敵奠定了勝利的基礎。

“陽廷安班”榮譽戰旗

戰后,為了表彰6班突出的戰績和對戰役勝利作出的重大貢獻,國防部在1963年3月授予西藏軍區步兵155團2連6班“陽廷安班”榮譽稱號,全班榮立集體一等功,為班長陽廷安追記一等功,其余戰士分別記功。

他們這種“一不怕苦、二不怕死”的英雄壯舉,這種前赴后繼的戰斗精神深深地感動了所有的參戰部隊。正在前線指揮作戰的西藏軍區司令員張國華將軍專程到這支部隊,含著眼淚對官兵們說,“‘一不怕苦,二不怕死’這句話說得好,我們部隊有了這股勁頭,世界上任何敵人,只要他膽敢來犯,就讓他有來無回!”

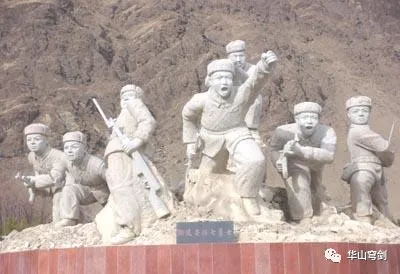

“陽廷安班”七勇士群雕

1963年2月,張國華司令員奉命進京參加中央工作會議,他在會上介紹作戰情況,當他講到我們這支部隊為什么能夠戰勝敵人?當時我們戰士靠的就是“一不怕苦,二不怕死”的精神時,毛澤東主席插話說:“我贊成這樣的口號,叫做‘一不怕苦,二不怕死’……過去金兀術說,‘撼山易,撼岳家軍難’。今天我要說,撼山易,撼解放軍難。”著名的“兩不怕”口號由此叫響,成為了我們克敵制勝的精神法寶。

“陽廷安班”的勇士們用鮮血和生命詮釋了什么是“一不怕苦,二不怕死”,“只要還有一個人,這個人就要繼續戰斗下去!”這,就是保證人民軍隊百折不撓、所向披靡,從勝利走向勝利的精神力量!

“兩不怕”精神不僅高度濃縮了我軍英勇善戰的光輝歷史,更是喊出了我軍一直以來特有的戰斗精神。

過去,我們憑借“兩不怕”精神戰勝了強大的敵人,今后我們還會憑借“兩不怕”精神戰勝各種困難。

因為毛澤東主席說過:“中國人死都不怕,還怕困難嗎?”中國古代賢人老子也說過:“民不畏死,奈何以死懼之。”

疫情也好,貿易戰也罷,什么困難都阻擋不了我們實現“建設信息化軍隊,打贏信息化戰爭”的強軍夢,都不能阻擋我們實現中華民族偉大崛起的中國夢。

(編寫:董曉軍)來源:羅援博客

轉自華山穹劍

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞