△勞倫斯·克勞斯。圖片來源:krauss.faculty.asu.edu

他是物理學家,成就卓越,曾預言宇宙的大部分能量都儲存在真空中。他寫過九本暢銷書,第十本即將出版,包括大受歡迎的《星際迷航的物理學》(The Physics of Star Trek)——我讀了這本書才知道,企業號需要燃燒自身質量81倍的燃料才能加速到光速的一半。

克勞斯說話從不掩飾。

他談論哲學——“物理學需要哲學,不需要哲學家”。他也談論宗教,給《紐約客》撰文的題目是《科學家都應該是戰斗的無神論者》。他總是有話直說,偶爾還引起爭論。

在對話中,我明顯能感到他喜歡說些直接或不敬的話。不過更重要的,是他對科學的愛,以及他對科學方法的看法。他認為,科學方法不僅僅是一件實用的工具,更具有文化的價值,需要我們的傳播和辯護,哪怕會引發論戰。

以下是他在俄勒岡的家中和Nautilus的對談。

AI先說

如果有看不懂的段落,可以跳過,但不要退出……因為后面你看得懂的段落,都會非。常。勁。爆。

▲問:為什么將引力和自然界的其他力統一會那么困難?

答:其他作用力的理論都具有一些美好的特征:雖然(無限多個)量子漲落從理論上看會產生無窮大的貢獻,使你無法用那些理論來做計算。但是這些理論中還存在一種對稱性,使我們得以馴服那些無窮大的貢獻。你可以把無限大的貢獻都忽略掉,并得出行之有效的預言。

但是在廣義相對論中,它的數學公式使你不能忽略這些無窮大。在某些水平上,量子力學對廣義相對論的貢獻是無法馴服的,計算結果沒有意義。這是因為廣義相對論的數學本質使然,這是它的一個特征。另一個問題是概念層面的:如果空間和時間是廣義相對論的變量(它們的確是),那么從概念上說,提出一個描述時間和空間的量子理論將是非常復雜的。

但現在看來,這并不是問題的關鍵。問題的關鍵還是在數學層面――你得保證引力場在微小尺度上的無限多漲落不會毀掉廣義相對論,而現在它們確實在毀掉這個理論。正因為如此,我們才確信廣義相對論還不足以完全解答引力問題。當你研究的尺度越來越小時,這個理論就和其他所有理論一樣,需要修正。

現在有兩種可能:一是用一種本身依賴于尺度的量子理論來修正廣義相對論。二是用類似弦論的東西來修正廣義相對論,得到一個最終理論,可以在從零以上的各個尺度上解釋宇宙。我說的不是弦景觀(landscape)。在大約是10^-30厘米的尺度時,引力就會體現明顯的量子效應。于是我們討論的就是,你是否能找到一個從10^-30厘米到0的尺度上描述宇宙的理論。我的朋友弗蘭克·韋爾切克(Frank Wilczek)說過,弦論并不是一個關于萬事萬物的理論(a theory of everything),它是一個關于近乎虛無的理論(a theory of almost nothing)。

▲問:我們要怎么知道引力能夠量子化呢?

答:弗里曼·戴森(Freeman Dyson)是一位富有才華的物理學家,也是個異見分子。他已經90歲了,但近年來依然做了一些研究。我們在新加坡參加一次會議時他指出了一件事:我們并不能確定引力能夠量子化。電磁波可以量子化,因為我們知道世上存在組成電磁波的量子:光子。此刻它們正朝我們飛來,照在我的臉上,也鉆進記錄這次訪問的攝像機里,我們還能測量到它們。自然界中所有的作用力都存在對應的量子。如果引力也是一個量子理論,那么一定有一種傳遞引力的量子在發生相互交換,我們把它們稱為“引力子”(gravitons)。它們是引力波的量子化的結果,就像光子是電磁波的量子化結果。但是弗里曼指出,我們還沒法在地球上開展實驗測量引力子。他可以證明為什么辦不到:要做到這一點,你必須聚集巨大的質量,還沒來得及實驗,就會塌縮成一個黑洞。所以他說,我們根本不可能測出引力子,也不可能知道引力是不是一個量子理論。

我對這個問題的理解都在我和弗蘭克聯名的論文里寫清楚了:我認為宇宙的行為仿佛一臺引力子探測器,早期宇宙的一些物理過程會產生一種我們今天可以觀測到的現象,即引力波。然而只有量子引力存在,這些事情才有可能發生。如果引力無法量子化,我們就無法觀測到這些來自極早期宇宙的引力波了――BICEP(宇宙泛星系偏振背景成像實驗)的研究者所宣稱的發現。現在我們知道,BICEP發現的未必就是極早期宇宙的引力波。但如果極早期宇宙確實發生過所謂的“暴脹”(inflation)、也確實產生過引力波,那么我們就能斷定引力是一種量子理論了。因此,量子引力的方方面面,未來的理論物理學家都必須做出解答——假如未來幾代的理論物理學家都能保住工作的話。

▲問:引力波的發現會帶來什么結果?

答:結果會是21世紀的新的天體物理學。我們正在制造的引力波探測器就是為了達到這個目標,有了這些探測器,我們就能看到黑洞形成的一瞬間以及黑洞相撞的情景。也許這些微弱的引力波會不受阻撓地從極早宇宙傳播到現在,使我們了解宇宙誕生10億億億億分之一秒時的樣子,而那個時刻已經很離大爆炸很近了。

我們將會看到黑洞的形成,看到中子星相撞。我們甚至不知道自己還會看到什么。那都是大量物質參與的大毀滅事件,爆炸或塌縮伴也會產生引力波。如果廣義相對論是正確的,那么一個黑洞在形成的最后階段就會以引力波的形式放出巨大能量,而我們或許就能看見這些波動。當兩個黑洞撞擊并結合成一個更大的黑洞,或者當兩枚中子星撞擊形成一個大型黑洞,也會產生大量引力波――我們應該能夠見證這一點,我們還會了解廣義相對論的性質和強引力的規律,還有黑洞的許多性質,以及我們平時無法看見的宇宙中的其他天體。

▲問:你還在錢包里帶一張卡片、向別人證明大爆炸確實發生過嗎?

答:是的,當然。我之所以要這么做,就是因為像你這樣的人會問我這個問題。大爆炸真的發生過。我希望有一天能向本·卡森(Ben Carson)解釋,但我覺得他不會懂。(譯注:本·卡森,美國總統候選人,曾說過大爆炸是一個童話。)

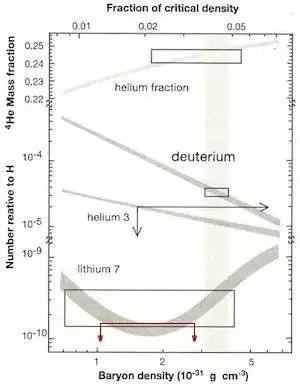

我的卡片比較了從大爆炸出發預言的各種輕元素的含量――氫、氦和鋰。我們預言它們的豐度相差10個數量級,比如宇宙的25%是氦,還有100億分之一是鋰。你如果對比觀測數據、也就是這里的一條細線,就會發現它們和預測完全吻合。我們從大爆炸出發對輕元素豐度的預測,和觀測的結果是相吻合的。在我看來,這是說明理論正確的最有力證據。

▲問:大眾對科學的認識還有哪些缺陷?

答:在我們生活的這個社會,大眾對基礎科學沒有任何文化上的欣賞。我們關于宇宙的發現是人類最奇妙的成就,可是有的人卻對真相如此畏懼,因為真相可能違背他們既有的信仰,他們就此對真相閉目塞聽,這是很令人擔憂的。如果這僅僅是關于大爆炸的,我還不會在意。怕就怕越過了這一步,人類就會一路滑坡,直到不相信演化論、不接受世界的本來面目、反而根據2000年前鐵器時代農民的所謂智慧來制定愚蠢的法律……

我認為這是我們這個文化在許多方面中體現出來的一個病征:你可以隨便說謊而不受處罰,人們寧愿相信自己想要相信的東西、而不是接受對自己不利的現實,無論在意識形態還是宗教上,都是如此。就像戈爾所說的那樣,真相有時是令人難堪的。面對真相,許多人寧愿埋頭在沙子里――或許很快就要埋頭到水里了吧。科學傳播已經有很長的歷史了,但是在我看來,傳播科學成果的需求在這些年里變得越發迫切了,這個時代,全世界的人類都在危害地球,我們再也不能無視科學結果了,因為那樣會讓我們遭殃。

▲問:你在年輕求學的時候遇見過大物理學家理查·費曼。他對你有什么影響?

答:當年我還是個年輕的大學生,在加拿大參加了一個物理學本科生的組織,費曼到我們的會議上發表了一次講話。我帶著女朋友一起去聽講了,她是那里少有的幾位女性之一,于是費曼花了許多時間與我交談――還有她。我整個周末都在和費曼說話。他還教我怎么跳舞。這對于一個年輕人是一次奇妙的經歷。欣賞他的談吐,閱讀他的文字,對我真的影響重大。我當然不是受他熏陶的唯一一個,但是我要說:他在談論科學時傳達的那份喜悅,也是我想在談論科學時傳達的。除了喜悅,還有勇敢——是的,他的勇敢同樣重要。他鼓勵我多冒險,我也真的那樣嘗試了。

我有幸寫出這本書有一個原因:許多年后,在哈佛任教的我在加州理工學院發表了一次講話,費曼在研討會上問了我一個問題,事后還走上來和我交談。我急著要告訴他我就是當年的那個年輕人,但有個討人厭的年輕助理教授老是纏著我,后來費曼走了,我想,好吧,下次見面再說。可后來他就死了,我再也沒能和他說上話。錯過這個機會,真是可惜。我寫這本書,也可以說是在向他道謝,因為我沒機會當面跟他道謝。

△“費曼大神,我是你的死忠粉啊!”-“朕知道了。”圖片來源:lh4.ggpht.com

▲問:說說你和哲學家大衛·阿爾伯特(David Albert)的交流吧。

答:我和他從未有過交流。我寫了一本關于宇宙學的書。而他寫了一篇評論,評的是他希望我寫的一本關于宇宙學的書。在我看來,這兩本書壓根不是一碼事。他的書評寫得刻薄,但是他并不理解我實際寫了什么,就連“宇宙學”這個詞都沒有提起。這篇書評引起了一些轟動,但我覺得很平庸。如果他是個英語系學生,我會給他打C-。要寫書評,那就應該圍繞著一本書來寫。據我的記憶,他真正評論的是只有理查德·道金斯給我寫的跋。那部分也寫得不好,如果我是英語系教授,也會給他不及格的。

▲問:物理學需要哲學嗎?

答:每個人都在從事哲學,科學家當然也不例外。哲學就是批判推理、邏輯推理和分析。在這個意義上,物理學當然需要哲學。

問題是:物理學家需要哲學家嗎?我看已經不怎么需要了。以前是要的。早先的物理學家自己就是哲學家。當問題界定不清時,哲學是很要緊的,于是從自然哲學中產生了物理學。但是物理學已經擺脫了哲學。現在,就連科學哲學家的工作也已經和物理學家的工作沒有多少關系了。物理學當然需要哲學,只是不需要哲學家罷了。

物理學家自己就在從事哲學,只是沒有文憑。他們提出問題、批判分析、區分不同的假說、運用邏輯――這些都是重要的哲學活動。所以我不是要貶低哲學,因為這是我們切切實實從事著的工作,而且哲學在生活的許多方面都很有用處。我最近在講臺上和諾姆·喬姆斯基(Noam Chomsky)長談了一次哲學,這個月還要和我的朋友、著名哲學家彼得·辛格(Peter Singer)對談一次。他們提出的問題對人類活動的許多方面都饒有趣味。只是對物理學沒有影響。

▲問:在你的著作《虛無中產生的宇宙》中,你問了“無”中是如何產生“有”的,你自己的回答是,“無”并不是我們想象的那種無。這是在逃避問題嗎?

答:不,我只是變換了問題,這沒有什么不對,科學里常這么干!我的意思是,這就是我們所說的“學習”,有的人因為我們改變了“虛無”的意思而生氣,但我們同樣改變過“光”的意思,因為我們發現了光是由光子構成的。學習就是這么一回事。

我們現在知道,“虛無(nothing)”是一個非常微妙的概念。我的意思是,它從來就沒有過一個較好的定義。有宗教人士反對我對虛無的定義,但他們大多數人自己也沒給它下過定義。他們定義的虛無是這樣的:虛無就是只有上帝能創造萬物的狀態。這個定義是毫無用處的。《圣經》里所謂的虛無,其實應該叫做“真空”,而且是永恒的真空――許多人認為,我們的宇宙大部分都是如此,在100年前,這是主流的看法。當時認為,宇宙就是一個銀河系加上周圍的無限黑暗的虛空,并且那片虛空是很簡單的。實際上,那個“無”中時刻創造著“有”,因為基本粒子隨時在這樣的虛空中產生、湮滅――它們稱為“虛粒子”。所以說,那些批評我們的虛無定義的人,他們自己也從來沒有好好地定義過它。

你可能會說,虛無就是不存在,可是你說的是什么東西的不存在呢?我在說到誕生宇宙的虛無時,我指的是徹底的虛無,不僅沒有粒子和輻射,而且沒有時間和空間,這一切都是從虛無從產生的。你可能要問,那么還有別的什么存在嗎?我會說,這個問題在很大程度上是一個文字游戲、或許根本是個沒有意義的問題,因為你也可以說還有別的東西存在,比如有一只馱著一只的烏龜、有別的宇宙,比如我們的宇宙是從一個多重宇宙中產生的之類;不過也可能真的什么都不存在,沒有時間空間,時間空間都是忽然產生的。

說宇宙從無到有產生或許會使一些人困擾。可是,說一個光子從一盞電燈中產生,這就不使人困擾了。也許我們的宇宙就是那個光子的量子版本,有人覺得困惑,是因為這不符合他們的日常經驗、不符合他們對于虛無的經典觀念。又或者他們是在擔心因果之類的問題:要是時間和空間都是大爆炸之后才產生的,那么整套關于因果的概念就該拋到窗外去了。如果沒有了“之前”,你就無法在這個意義上詢問因果了,這多使人困惑了!不過這也沒什么,科學就是要使人困惑的,有人困惑就說明我們想得還不對。如果你覺得困惑了,就應該做點什么來解惑。

▲問:科學家會認為科學方法是神圣的嗎?

答:不,它們不是神圣的。我們奉行科學方法是因為這些方法有用。如果它們不再有用,我們就拋棄它們!我們科學家不覺得有什么神圣的東西,用哲學的話說,我們是功利主義者(utilitarians)。一樣東西如果沒用,我們就不會再留意它;如果有用,我們就接著用它。你可以管這叫“神圣”,但我們只采納有用的東西,而科學方法是有用的,神啟沒用。就這么簡單!

△“忘了耶穌吧,你之所以能在此,是因為恒星們死去了。”——勞倫斯·M·克勞斯。圖片來源:read.html5.qq.com

▲問:你怎么看待信教的科學家?

答:人類是可以同時相信兩套完全抵觸的觀念的。有地質學家研究古代巖石,發表的講話和寫的論文都是關于幾億年前發生的現象,但他們又自稱相信地球的歷史只有短短6000年。他們究竟是怎么做到的呢?我是不明白,但就是有人做得到。

顯然,從事科學而同時信仰宗教是可能的,因為的確有科學家信仰宗教。但是我也說過,對于那些科學家,宗教并不干預科學,因為他們關心宇宙的實際運行原理,只是在背地里會說:也許這一切都是上帝造就的吧。可是一旦思考宇宙的原理,他們就像著名生物學家J·B·S·霍爾丹(Haldane)所說的那樣,并不會認為有什么上帝或者天使在擺弄試驗設備的指針。霍爾丹還說,既然在實驗室里是個無神論者,那么到了實驗室外何不也做個無神論者呢?

▲問:你是因為科幻作品才從事科學的嗎?

答:這是個雞生蛋還是蛋生雞的問題,很難回答。我小時候是因為喜歡科學才喜歡上了科幻?還是因為喜歡科幻才喜歡上了科學?我覺得這兩樣是相輔相成的。科幻是好東西,因為它突破了許多人不愿談論科學的禁忌。我好像在《星際迷航的科學》里寫過這么一段話:你在聚會上告訴別人你是物理學家,他們會先應付你兩句,但是當你開始談論時間旅行和曲率引擎之類,他們就興奮起來了!科幻使人了解那些激動人心的科學問題、又不至于讓人背上智力的包袱。有些人會到這里為止,感嘆幾句這真是一個有趣的問題、一個有趣的故事就完了。另一些人會開始好奇,比如我,會想知道真實宇宙的運行原理。這就是我寫《星際迷航的科學》的原因,因為真實的宇宙比任何人寫出的任何科幻小說都有意思。

▲問:如果你不是科學家,你會做什么?

答:我母親想讓我做醫生,所以如果不做科學家,我可能從事醫學。我還想過當電影明星,現在真的演了電影,我想我是兩邊的好處都占了。

來源:果殼

作者:Michael segal

譯者:紅豬

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞