第五章 誰的橋?誰的路?(上)

一、鐵索橋是一座古老的橋

在再現瀘定橋當年的戰斗場景之前,我們有必要對這座著名的橋先作一番了解。

今天的瀘定橋,是國家級重點保護文物。

其實,即使紅軍沒來過這座橋,它也絕對是個省級以上重點保護文物。

此橋建于清康熙四十四年(公元1705年),位于瀘定縣城的西側,橫跨大渡河,東橋頭與西城門相銜接。橋的兩側山巒起伏,高崖夾峙,一水中流,河水咆哮奔騰,宛如一條張牙舞爪的巨龍。橋身全長101.67米,寬2.67米,是用十三根粗鐵索由東岸拉到西岸構成的。九根鐵索做底索,兩側各有兩根作橋欄。橋面橫鋪木板,以通行人。

當時,大渡河上千里的河道,這是唯一的橋梁。也是連接四川腹地和康藏高原的咽喉要道——號稱“川康第一大橋”。關于建橋的成因、辦法、結構以及管理與維修,文榮普先生曾作過相當詳盡的考據與陳述。

㈠ 關于建橋成因。

文榮普先生認為首先與茶馬互市的發展有關:“明代以后,打箭爐(康定)發展起來,四川西部的茶葉源源不斷地從打箭爐一線運入西藏。深切在二郎山和貢嘎山之間的大渡河,水流湍急,入藏道上的沈村、子牛、烹壩三渡口,只有靠溜索或牛皮船來解決交通問題。來往極不方便”[1]。如此,對改善茶馬互市的交通狀況的需求,當然就與日俱增了。

但清政府真正開始關注建橋事宜,還是始于1700~1701年(康熙三十九年~四十年)清政府平定“昌側集烈之亂”[2]前后的政治和軍事需求:

昌側集烈之亂平定以后,打箭爐一下增加官兵三千余人。當地只產青稞、麥子、豌豆之類,糧價猛增。據《打箭廳志·籌邊》載:“官兵未到打箭爐時,青棵、麥子每一京斗價銀一錢五、六分,一錢八、九分,二錢不等。官兵入爐以后,青稞、麥子每一京斗價銀二錢八、九分或三錢不等”。打箭爐系新復之地,急需駐兵,但駐多少為宜,糧餉的運輸就成為當時的主要矛盾。雖然后來采取一個折衷的辦法,將大部隊駐在大渡河東岸彈壓,打箭爐只駐少量部隊,但這始終不是長久之計。

1704年3月(康熙四十三年二月),能泰被任命為四川巡撫(《清文稿》卷八),上任后向康熙奏言:“瀘河三渡口,高巖夾峙,一水中流,雷奔矢激,不可施舟楫,行人援索懸波,險莫甚焉!茲借提臣岳升龍相度形勢,距化林營八十余里,山趾坦平,地名安樂,撤即其處仿鐵索橋規制建橋,以便行旅。”康熙非常贊同這個意見,“謂從所請,于是鳩工構造”。(《御制瀘定橋碑記》)[3]

㈡建橋的橋址選定在安樂壩。“安樂”不是漢語而是藏語譯音,意即“山谷地帶”。[4]譯作為“安樂壩”,那是取其吉祥之意。任乃強在《瀘定考察記》中稱:瀘定橋東岸與安樂壩原是連成一體的,都叫安樂,后因治水之故,河水“沖抵西岸崖壁,劃安樂壩為上下二部。對岸之沙壩,變為農田。天主堂乘時購地,建筑教堂于此。自是以后,專稱下壩為安樂壩,上壩曰橋上,安樂故名亦失矣”。[5]

㈡ 關于建橋的時間和方法。

關于建橋時間:文榮普先生的考證是:“康熙四十四年(1705年)初至四十五年四月初四(1706年5月15日),歷時一年多”;關于建橋辦法:先擬用船載鐵索過河,但舟輕索重,“未及對岸輒覆,久之不成”。后經當地一喇嘛建議,“巨繩先系兩岸,每繩上用數十短竹筒貫之”,用青竹篾編結成起重組,把竹筒或木筒穿在起重繩的兩端,中間套上篾圈,筒和篾圈上都系上繩子,吊上鐵索,然后用七八十人在對岸用長繩把鐵索拉過去。固定后解開繩子,再拉第二根鐵索。全橋“十三根鐵索共有12164個扣環,重約21噸。加上其他地方的用鐵,總計約40余噸”。因瀘定不冶鐵,建橋修橋“所用之鐵全部從滎經搬運”;瀘定亦不產楠竹,建橋修橋之竹,是由馬鞍山北麓的天全長河壩特辟的一片“皇林”提供。[6]

㈢ 關于橋的結構。

瀘定橋結構特殊,造形別致。大體可分為橋身、橋頭臺和橋頭亭三個部分。

橋身由十三根鐵索組成。九根作底鏈,余四根均分兩邊作拉手用。據實測,東西橋臺之間凈跨100米,鋪橋板后橋面長(不包括橋臺部分)101.67米;底鏈每根間距0.33米,總寬2.7米;底鏈上鋪3米長,0.10米寬的橫橋板,橫橋板間隔相輔,形如柵欄;橫橋板中間,再鋪一條0.75米寬的縱形主走道板,兩側靠扶手處各鋪一條0.2D米寬的輔走道板,人來人往,穿梭自如;在扶手與底鏈之間,每隔5米左右又用小鐵鏈與底鏈相聯,使橋身形成一個統一和諧的整體。人一踏上橋面,整個橋身一齊靈動起來,起伏蕩漾如泛輕舟。

橋頭臺東西各一座.條石砌成,形如碉堡。西橋臺建在堅硬的巖石上,高5.2米;東橋臺建在亂石灘上,高14.5米(冬天枯水臨水處)。東西橋臺上,特有一落井。西落井長4.8米,寬2.85米,深4.7米;東落井長4.5米,寬1.6米,深4.9米。落井內埋著與橋身相平行的地龍樁。地龍樁在東落井內有7根,西落井內有8根。地龍樁下,橫臥著一根與橋身相垂直的臥龍樁。臥龍樁直徑20厘米,長33.5厘米。十三根鐵索通過東西橋臺,進入落井,用鑼鍋絆牢固地鋪在臥龍樁上。為了加強橋臺的堅固性,據說,條石與條石之間打有榫頭,關鍵部位還灌注鐵水。

1974年大維修時還發現,東橋臺底部與巖心接觸處,鋪了一層棲木夾塊石。有關人員認為,大概是由于當時缺乏鑿平巖石的設備和能力,為了把壓力均勻地傳到巖層上而采用的。

橋頭亭建在東西橋臺上,起著保護落井內的鐵索不受雨水浸蝕的作用。橋頭亭為木結構建筑,飛檐翹角,古樸大方。據說,原來每一個檐角都系有銅鈴。和風吹拂,叮冬作響,十分清脆悅耳。[7]

這樣結構的橋頭臺,那是相當牢固的,要破壞,要炸毀,那也是相當困難的——沒有相當數量的炸藥基本上就是不可能的。饒杰老先生在其關于瀘定橋之戰的口述中稱李全山團長曾面示他炸橋,他撤離時也將“數百枚手榴彈捆在橋上(筆者注:饒老先生這里應該指的是橋頭臺,橋面上是不可能的),然后放火燒橋,想借助于手榴彈的爆炸而炸毀瀘定橋”[8],那就基本上可以判定為聳人聽聞而刻意生造出來的“噱頭”。

㈣ 關于維修和管理:

為了延長橋的壽命,瀘定橋還采取每年只開橋七個月的辦法。在橋上游一里許,“設渡船二只,巡檢專司之。水盛過橋,退則由(船)以渡”(《打箭爐廳志略·津渡》)。據當地老鄉回憶,解放前,每年舊歷三月初一至九月三十日為開橋時間,十月初一至第二年的二月二十日為封橋時間。封橋期間,凡運貨的客商一律到船頭乘渡船過河。

瀘定橋鐵鏈由生鐵制成,極易銹蝕斷裂,故采取三年一小修,五年一大修的辦法。“沈、冷本天全部屬,橋即成,檄天全功修葺”(《古今圖書集成·天全六番部》)。維修內容包括“修緊及護橋墩、護堤洋圈工程、船修造”。維修款由“建昌道委天全州辦理報銷”(《打箭廳志略·津渡》)。民國年間,按殷之浩、王大淦《大渡河橋之探討》文,維修由“天全擔任督工之責,完成后由漢源擔任驗收,瀘定縣負責保養。平時之修理。均由三縣會同辦理”。[9]

“三縣會同辦理”,那是因為這座橋跟三縣利益利害攸關!

“大修”與“小修”:“小修僅換鐵鏈一部,大修每每拆橋另鍛,有專工司之”。[10]

除去定例的“大修”與“小修”外,瀘定橋還有過多次“搶修”,迄至1950年,有史可查的有:

⒈ 1741年5月(乾隆六年四月),瀘定橋被風吹拆,撥銀七百六十兩興修。

⒉1776年8月9日(乾隆四十一年八月二十六日),打箭爐(康定)海子山發大水,10日晚大渡河山水隨發,高出橋面數尺,將鐵索橋沖斷。秋后動工修復。

⒉ 1908年4月(光緒三十四年三月),人行橋上,加以大風吹動,底鏈斷裂。

⒊ 1915年,瀘定居民不警于火,東橋頭亭被延燒。次年大體按原樣修復。

⒋ 1919年7月,橋鏈為風折其三,不數日,又再折其三。1920年修復。

⒍1935年5月29日,紅軍長征飛奪瀘定橋,敵二十四軍四師五旅三十八團潰逃時,縱火焚燒東橋頭亭。紅軍進城后迅速將火撲滅。次年修復如舊。

⒎1935年6月7日前后,紅軍長征后衛部隊撤離瀘定橋,為減緩敵軍追擊速度,鋸斷底鏈四根,次年修復。

⒏1942年2月,西岸民房失火,西橋頭被焚毀,當年修一簡易橋頭保護落井。

⒐1944年冬,鐵索橋底鏈斷裂一根,當年修復。

⒑1950年3月,中國人民解放軍進軍西藏經過瀘定橋時,底鏈斷裂一根。當即修復。[11]

任乃強先生在《瀘定考察記》所言的“瀘定八景”之“風塔凌云”一景,即與瀘定橋安全性有關:“風塔凌云,治北五里山峰,上舊有塔,稱為風塔。瀘定多風,震撼鐵索橋,時致斷折。巡檢年祭此塔,以禳風災。民國以來,縣知事亦如之。‘剿赤’之役,十六軍(筆者注:即湘軍第五十三師李韞珩部)駐此,拆塔修碉,遂毀。祭祀亦罷”[12]。

“瀘定多風,震撼鐵索橋,時致斷折”,那可不是任老先生編出來唬人的,而是有案例可資佐證的——1911年6月上旬,大渡河谷“突起大風”,瀘定橋的九根底索中相繼有三根被風吹斷。有關情況,當時的瀘定橋巡檢寶琛、打箭爐同知武文源在給趙爾豐的報告中都分別有過描述或記錄:

寶琛:詎五月初六日未刻,突起大風,揚沙走石,屋瓦皆飛,樹木亦被吹折。橋身本屬下墜,經風鼓為上拱。巡檢當飭水手抽取橋板,以讓風力:殊風勢過狂,鐵鏈上下起落,左右簸搖,竟將上流第二、第四底鏈折斷二根,墜落河內;下流第三、第四底鏈雖未折斷,竟扭絞于扶鏈之上,橋身偏側,未抽之板先撬行落河漂汲(流),洵屬異常疾烈奇風。

武文源:瀘定橋于五月初六、十四兩日,被狂風吹斷鐵鏈三根,一系左邊第三支,一系右邊第二、第四支。斷屬隔鏈,行人勉強可行,然橋身頗見歪斜。[13]

筆者需要在此特別說明的是,瀘定橋無論是“大修”、“小修”還是“搶修”,哪怕只是更換一根鐵鏈,橋面所有橋板都得拆除——也就是拆成“全裸”。至于橋板的更換,那就比更換鐵索更為頻繁:橋板是木質的,日曬雨淋,踩來踏去,更易腐朽和損壞。

現在的瀘定橋,橋板下除了九根鐵索外,還四根鋼纜加固,比當年穩固多了。

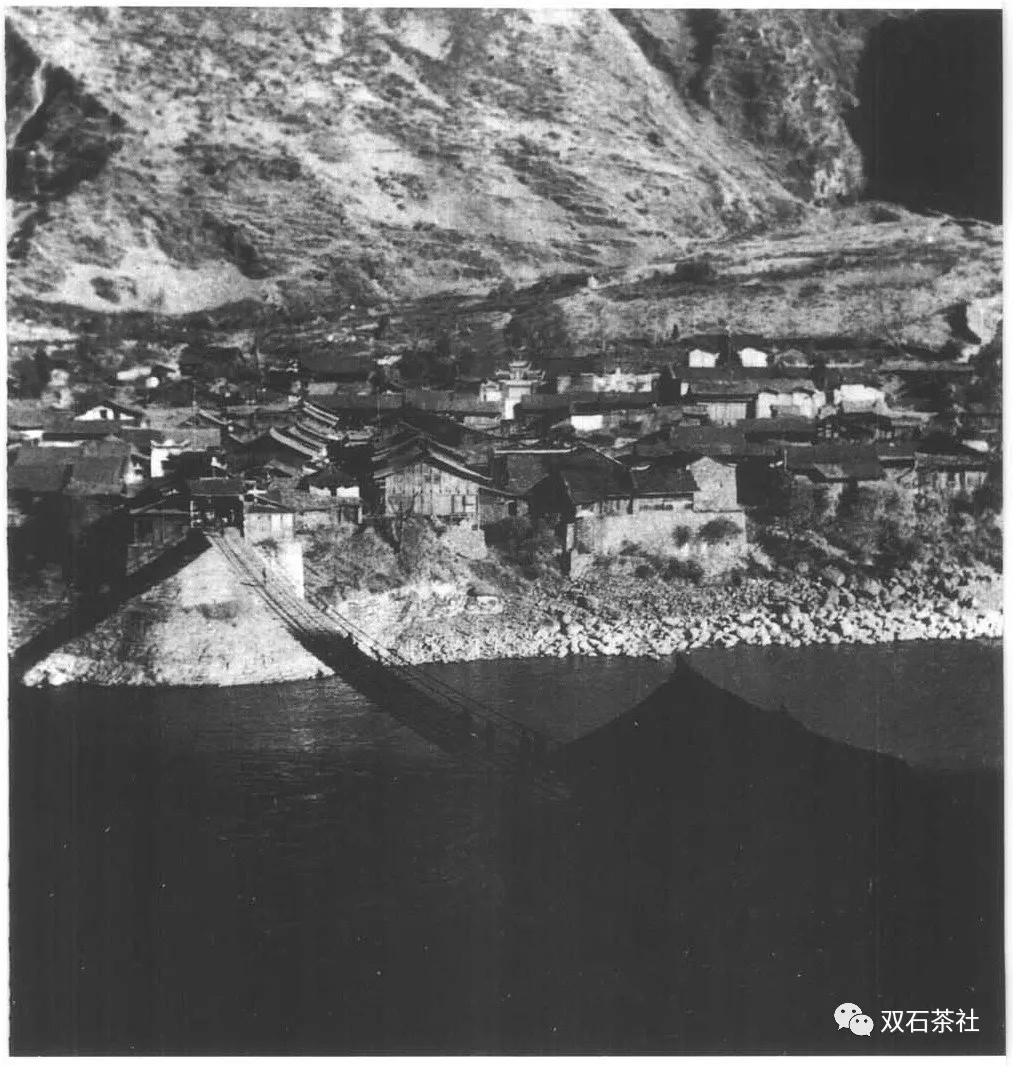

[今昔瀘定橋——圖5-1-1(上);當年瀘定橋;圖5-1-1(下);今日瀘定橋((均占半幅))]

毋庸諱言,筆者之所以不厭其煩地作這些繁瑣細碎的引述和引證,主要是想告訴海內外諸多未曾來過瀘定橋,或雖來過瀘定橋卻對瀘定橋不甚了解的朋友們:事不耳聞目見而臆斷其有無,那是非常不可靠的!這些朋友因認知不足和缺乏調研,很容易根據“想當然”而輕信一些不負責任的傳言乃至別有用心的蠱惑。如“瀘定橋邊的人打從生下來就沒有見過橋板被拆得只剩下鐵索”(暗示紅軍22勇士爬鐵索奪橋是子虛烏有),如“紅軍是排著隊走過瀘定橋的”(暗示當年的瀘定橋根本沒有發生過戰斗),如“紅軍是押著老百姓打頭陣走過去的”(暗示紅軍讓老百姓在前頭送死)……

好了,現在讓我們回到1935年5月29日的瀘定橋。

二、誰的本錢足?誰的本事大?

我們再來看看瀘定橋兩岸的地形地貌和雙方布陣情況,然后對雙方本錢作一盤點。

川軍第三十八團主力固守的瀘定橋東岸,也是瀘定縣治所在,又稱城關鎮(俗稱“橋上”),現名瀘橋鎮,是位于瀘定橋東側東靈山麓下的一小塊平壩。這里當年建有城墻,瀘定橋兩側臨河一面俱為民居,橋頭南側地勢稍高,臨河一面為亂石峭巖,西南側與對岸的沙壩天主教堂隔河相望,沙壩是一小塊沙灘和平壩,當年是一個幾十戶人家的小村。沙壩村東南一側又與東岸的一片沙灘和平壩安樂壩隔河相望。安樂壩與瀘定橋之間的距離大約為兩公里,可以視作縣治瀘橋鎮的一個衛星村(當年只是一個小村)。

相較于東岸的低矮地形,紅四團占領的瀘定橋西則是另一番光景。

瀘定橋西是一座高聳入云山勢陡峭的大山,也叫海子山。山頂有一個被稱作“燈盞窩”的小平臺,在這個平臺上可以俯瞰整個瀘定城。這個位置從軍事角度而言卻意義不大:看得著卻打不著,能“瞰”卻不能“制”——超出了重機槍的火力控制范圍,難以對對岸守軍形成有效的火力壓制。海子山腳下有一座叫作觀音閣的寺廟,寺廟地形高出東岸橋樓和街面至少有十來米,可以瞰制東岸沿岸民居和部分街面,此處部署足夠的機槍火力對守軍也是很具威懾力的。

但西岸紅軍從地勢上來說也有一些缺陷:瀘定橋西橋頭和兩側街道地形狹窄,難以集結大量兵力。從西橋頭兩側延伸而出的道路都是陡峭山崖下開出的人行小道,東臨河西靠山,沒有什么遮蔽物。西橋樓距離紅軍集結地沙壩村差不多近一公里,這段距離恰恰就正對著東岸地勢較高的部分,東岸守軍此間的火力很容易對紅軍從沙壩向瀘定橋西橋頭運動兵力造成嚴重威脅。

沙壩村沿西岸下行約兩三公里又是一小塊叫作“上田壩”的平壩,也是東臨河西靠山,山是海子山南麓坡度較緩且高度漸低的部分。紅軍在山坡上部署機槍火力,可以對安樂壩守軍和有可能從冷磧、龍八埠來援的敵軍實施有效火力控制。

目前關于瀘定橋之戰雙方排兵布陣的史料文獻十分稀缺,雙方史料對這場重要戰斗的陳述都只有梗概而缺乏細部——有細部也多是文學影視作品“藝術加工”后的文學性描繪。紅軍方面的史料和回憶文字大都是展示紅軍戰士是如何英勇頑強創造奇跡的,川軍方面的史料和回憶文字更是語焉不詳一筆帶過,最多也只是言及了橋上橋下戰斗的一個大概齊。如此這般,雙方乃至后人的目光乃至文學影視的視點,也就因此而僅僅聚焦于瀘定橋那十三根光溜溜的鐵索之上了。很少有人認認真真地從“技術流”的角度去探究這場戰斗分出了勝負的具體成因——在很多后人看來這場戰斗是不會有任何懸念的,而僅僅簡單地將成因歸為一方壓倒另一方的“勇氣”,顯然是難以言之成理,也是難以服眾的:這是真刀真槍的戰爭,紅軍也不是義和團,雖然沒有勇氣是萬萬不能的,但僅憑勇氣也不是萬能的。就著一個具有傳奇要素的素材作藝術性地夸張渲染是文學家的當然權利,但卻不是史學家的當然權利。戰爭戰斗的成敗是多種因素矢量合成的結果,片面夸大某一個因素而忽視其他因素,都必定是有害無益的。這種單一方向的灌輸會給越來越多的后人帶來諸多難以釋懷的疑惑不說,也給了如某些人乘隙炮制造謠蠱惑的“八卦”以極大的操作空間和傳播空間……

[圖5-2-1:孫明經先生拍攝的瀘定橋東橋樓;圖5-2-2:孫明經先生拍攝的瀘定橋西橋樓(均占半幅)]

雖然有著這樣那樣的困難,但筆者經過多年研究且盡可能完整地搜集了相關史料后,自認為還是可以盡可能貼近歷史真實地將當年這場戰斗的場景復原出一個“大概齊”:敵方史料(可靠的)+我方史料(可靠的)+群眾口碑(可靠的)+實地踏勘+合理推斷,只要工作做到家,這也不失為一種復原史實的途徑。

下面筆者試著對當年這場戰事的雙方陣勢和有關要素逐一作出解析。

㈠ 雙方參戰主角誰先到場,何時到場?

因為沒有原始文獻史料,筆者只能根據雙方參戰人員的回憶來作研判:川軍第三十八團在29日黎明前后,就全部到達瀘定城并轉入防御[14];中央紅軍左縱隊前衛紅四團先頭部隊(一個營)晚于敵先頭部隊到達瀘定橋西,而團主力則于下午才陸續到齊——晚于瀘定守軍李全山團主力到達。[15]

紅四團先頭分隊到達瀘定橋西后,“只派了一部分隊伍,并附了一些輕機關槍”[16],“以猛烈火力同敵人隔岸對射”[17]。川軍第三十八團在下午奪橋戰斗打響前與紅四團的對射中,“傷亡約五十人”[18]。川軍還使用了迫擊炮炮擊了在沙壩村天主教堂附近集結的紅四團部隊[19],也造成了一定傷亡[20]。而紅四團因為重火器分隊沒有趕到,沒有對川軍還以顏色。

這也是為什么黃開湘、楊成武早上趕到瀘定橋西而下午才發起攻擊的原因之一。

除了自己的準備動員工作,他們在等候——等候團主力到達。

更重要的,是等候重火器分隊的到達。

㈡ 紅四團到達后做了哪些準備工作?

據時任紅四團黨總支書記的羅華生將軍回憶,紅四團到達后,“在王開湘團長、楊成武政委的主持下,召開了團干部會,觀察了兩岸的地形,配備了火力,布署了采竹扎竹排準備佯攻的任務”[21]。

配備火力,準備佯攻。那么火力是如何配備的?佯動地點在哪兒?

火力的問題。楊成武有過一個一筆帶過很容易被人忽視的說明,在當天召開的全團干部大會上(有可能是午后開的),決定“由曾慶林指揮全團百余挺輕、重機槍,掩護奪橋和鋪橋行動”[22]。

看見沒有?百余挺輕、重機槍!——這在當年,是個什么概念?

與紅四團相比,川軍第三十八團就寒酸多啦!川軍劉文輝部原本就是川軍中的“破落大戶”,裝備的都是“川造老套筒”,部隊的自動火器少得可憐。李團的機槍連也就是四至六挺水冷的重機槍——那會兒輕機槍在地方軍閥中還很不普及,所謂“機槍”指的就是重機槍。據薛岳將軍《剿匪軍第二路軍黔西—滇北—川南間地區追剿朱毛股匪經過詳報》提供的“川康邊防軍”劉元璋部的實力統計,號稱五個旅萬余人槍的“川康邊防軍”,其編成內的機槍是“五十余挺”[23]。而中央紅軍僅在從瑞金出發時的不完整統計,全軍就有輕重機槍六百五十余挺。[24]

當然,這“百余挺輕重機槍”也不全是紅四團的:下午時分,在紅四團后面跟進的陳光師長率紅六團和軍團教導營,也緊隨紅四團主力和重火器分隊之后,陸續趕到了瀘定橋西的沙壩村。從行程上估算,筆者認為陳光師長、軍團教導營和紅六團先頭部隊,應該能夠在戰斗發起前趕到瀘定橋。目前經戰斗指揮員楊成武本人予以確認的是:紅一軍團教導營趕到并受領了戰斗任務[25],如此,紅六團先頭分隊也有可能擔負了奪橋戰斗的火力掩護任務。

佯攻的問題。采竹扎筏的佯攻沒有別的地方,只能是沙壩河灘。瀘定不產楠竹,采竹扎筏談何容易,但樣子功夫還是必須做足,估計就是在沙壩村征集木料門板并對東岸守軍作火力試探。這個佯動應該還是發生了效力的,李團的迫擊炮位于瀘定橋南側地勢稍高處(解放后縣糧食局的位置),機槍部署在稍下位置河岸邊的“亂石堆”中[26],射擊方向主要是對準沙壩灘頭和沙壩與瀘定橋西橋頭之間的小道。

紅四團另一項準備工作是:征集門板,準備當橋板鋪。但瀘定橋西岸河西街當年居民不多,征集門板來鋪設橋面肯定是不夠的,所以有大量的門板還得在沙壩村征集——根據目擊群眾的回憶,在沙壩村征集的門板并沒有即刻送到河西街,而是在戰斗打響后才在強大火力掩護下往瀘定橋西橋頭運送,估計這是為了隱蔽突擊隊準備從橋面攀鐵索奪橋的企圖以達成戰斗的突然性。

這個“征集”是要付銅板的,群眾很配合,完成得相當順利。

㈢ 紅軍和川軍方面是如何進行戰斗部署的?

川軍方面的部署有關文獻很少提及,張伯言等因不是第四旅人士,得到的都是第二手信息,而且也很簡略:周營以守橋為主要任務,李營接周營左翼,機、炮各一連位于橋頭高地,李全山的團部亦位于周營附近,饒杰連負責守橋,橋樓是一位姓虎的班長帶的一個班……

完了?

太簡單了。筆者不得不根據一般軍事常識并參照當地地理來作一些辨析和補充。

瀘定橋橋頭高地?在哪兒?筆者去過瀘定多次,始終沒找到這個“橋頭高地”,琢磨著是不是七十多年地形地貌變化的緣故,于是到處搜尋老照片,殊不知找來老照片后更加沮喪:攝影家孫明經老先生在紅軍過境四年后的1939年來過瀘定,他老人家給瀘定橋拍了兩張照片,一個背景是橋西一個背景是橋東,橋西背景這張可以看出當年的觀音閣生就的模樣,的確與當今有很大區別。但地勢較高是沒有問題的,架機槍也好擱迫擊炮也好,都不成問題。而橋東背景這張,筆者怎么瞅也瞅不出橋頭正面有能架上機槍封鎖橋面的“高地”,除非如電影上演的那樣把機槍架進東橋樓,而這種玩兒法實際效果卻是很糟糕的:如果這么著,這挺機槍將成為彼岸強大火力集火向心射擊的靶標,根本沒有抬頭發言的任何機會——甚至也沒有轉移陣地的機會。

后來發生的事實的確也是這樣的。

筆者比較認同目擊群眾的說法:打槍的地方是瀘定橋南側河岸邊的亂石堆。[27]這一線位置應該是李團機槍連的主陣地編組:這個方向正對著沙壩,以及沙壩通往西橋頭的人行小道這個“瓶頸”,最右側的機槍同時也可以兼顧著對瀘定橋橋面的側射。當然,李團那幾挺機槍不一定都擱在一個位置,除了東橋樓外,筆者認為安樂壩北側至少應該有一個位置:如果紅軍要扎筏船渡,這個方向可以與“亂石堆中”機槍在兩個方向上形成互為補充的火力,同時也可以應對紅軍從沙壩漂下來的船只或木筏。但這個位置也有一個要命之處,紅軍在西岸山坡上部署的機槍火力可以居高臨下控制這個平壩——反正他們的機槍富裕得緊,擺幾挺在這兒沒有一點問題。

總而言之,紅四團在沙壩的佯動動作,的確起到了分散川軍注意力的作用:從一般的思維慣性來說,鐵索橋既然拆去了橋板,那就沒人會想到有人要冒著槍子兒爬鐵索過橋——除非他瘋了,或者不想活了!

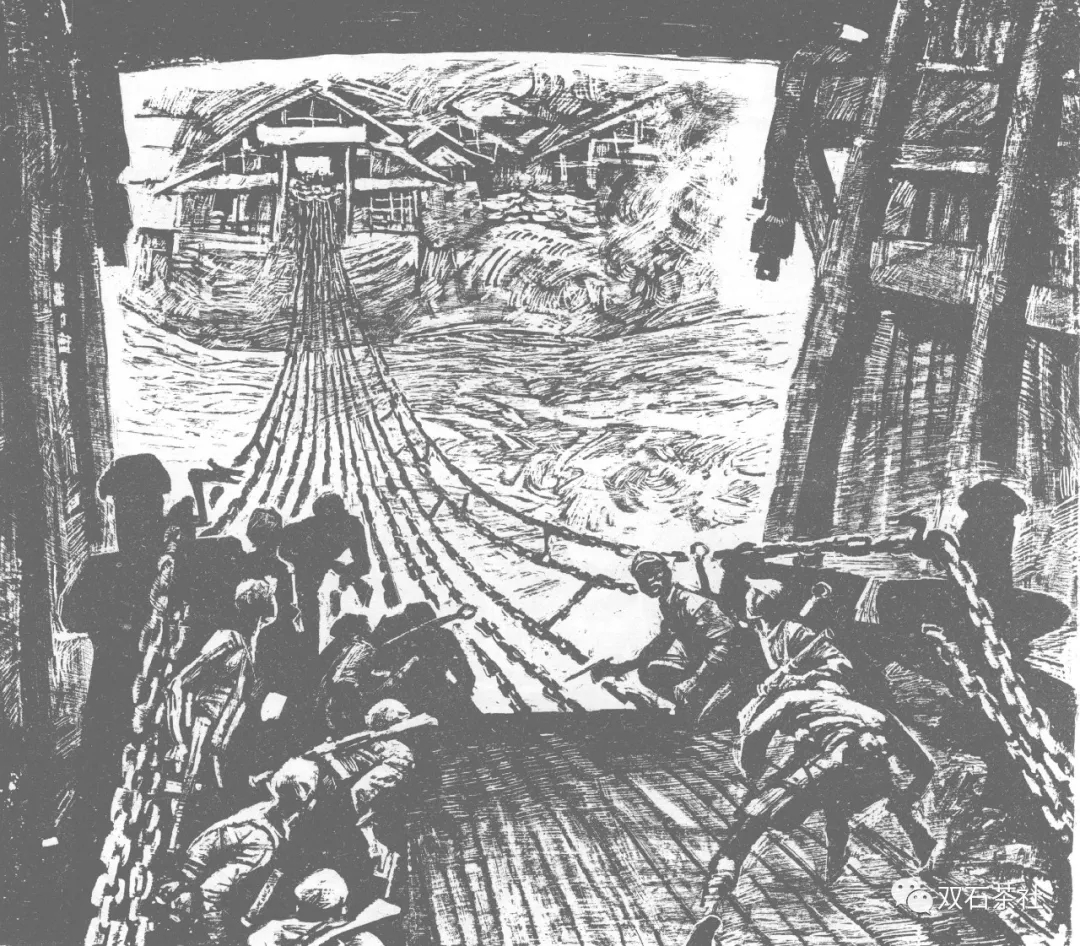

我們能夠得悉的紅四團部署要稍微詳細一點,可以概括為:⑴由第二連挑選二十二名共產黨員、共青團員組成“奪橋突擊隊”,第二連連長廖大珠任隊長。突擊隊每人裝備一支駁殼槍或“花機關”、大刀與手榴彈,任務就是火力掩護下攀鐵索奪橋。一個營緊隨突擊隊鋪橋并作預備隊,其余兩個營沿西岸展開,以火力掩護突擊隊奪橋。⑵由第三連組成鋪橋突擊隊,第三連連長王友才任隊長。⑶由第三營營長曾慶林組織火力掩護。⑷由趙章成組織迫擊炮火,消滅敵炮兵陣地和主要火力點[28]。⑸由陳士榘率教導營主力前出小烹壩(今名咱里),準備阻擊康定方向可能來援之敵。⑹下午4時發起攻擊。

最后來盤一下點:川軍和紅軍,守橋者與奪橋者,誰的本錢更足?

川軍:地勢上略為不利,家伙什不占優勢,要想得到增援——沒有可能!

只有把鐵索橋扒成了“裸體”這一項,占了優勢。

紅軍:地理上略占優勢,家伙什占盡優勢,此岸還有后續部隊源源不斷而來,彼岸還有兄弟部隊在節節推進……

只有突擊隊冒險爬鐵索奪橋這一條,太瘆人!——一掉下去,真就是“死無葬身之地”!

仔細想想,這反而可能是一種優勢:勇悍無畏,對于對手來說,是有著強烈震撼力的!

還有雙方的謀劃和部署,看不出李全山有什么不妥,黃開湘、楊成武有什么不對。

這個因素就算雙方持平吧。

各種因素盤點完畢,再來求取合成矢量——此戰,誰能執牛耳?

其實,這個問題用不著今天的人們來回答,當年的那群造反奴隸,已經作出了回答!

[瀘定橋戰斗雙方戰前態勢推測復原圖]

注釋

[1]文榮普:《瀘定橋概述》,《四川省甘孜藏族自治州文史資料·第4輯》第11頁。

[2]昌側集烈是西藏地方政權派駐打箭爐的營官,清康熙三十八年(1699年)侵占土司領地,盤剝商旅,并向大渡河沿岸擴張勢力。清政府于康熙三十九年(1700年)派理蕃院侍郎滿丕和四川提督唐希順領兵進剿,唐率清軍雪夜渡過大渡河,兵分三路擊破昌側集烈叛軍,于康熙四十年(1701年)正月進抵打箭爐,招撫打箭爐附近五十余部落,一萬二千余戶,將其納入中央政府管轄。史稱“西爐之役”。

[3]文榮普:《瀘定橋概述》,《四川省甘孜藏族自治州文史資料·第4輯》第12頁。

[4]瀘定縣地名領導小姐:《四川省甘孜藏族自治州瀘定縣地名錄》第19頁,1987年6月印刷。

[5]任乃強:民國川邊游蹤之《瀘定考察記》第25頁,中國藏學出版社2010年1月第1版。

[6]文榮普:《瀘定橋概述》,《四川省甘孜藏族自治州文史資料·第4輯》第13~第16頁。

[7]文榮普:《瀘定橋概述》,《四川省甘孜藏族自治州文史資料·第4輯》第14~第16頁。

[8]饒杰口述、陳鑫整理:《我的軍人生涯》,《南澗文史資料·第1輯》第61頁。

[9]文榮普:《瀘定橋概述》,《四川省甘孜藏族自治州文史資料·第4輯》第16~第17頁。

[10]任乃強:民國川邊游蹤之《瀘定考察記》第22頁,中國藏學出版社2010年1月第1版。

[11]文榮普:《瀘定橋概述》,《四川省甘孜藏族自治州文史資料·第4輯》第17頁。

[12]任乃強:民國川邊游蹤之《瀘定考察記》第25頁,中國藏學出版社2010年1月第1版。

[13]《瀘定橋巡檢寶琛稟趙爾豐瀘定橋鐵鏈為風吹斷,已墊款拖撈、理順、鋪板,暫通行旅文報,懇飭勘修復,并案報銷(宣統三年五月初七日(1911.6.3))》、《打箭爐同知稟報趙爾豐瀘定橋鐵鏈被風吹斷,已趕造篾索扎緊,橋身尚屬穩固情形(宣統三年五月二十九日(1911.6 25))》,《近代康藏重大事件史料選編·第2編》第445~第446頁,西藏古籍出版社2004年6月第1版。

[14]張伯言等:《金沙江、大渡河阻擊戰》,《圍追堵截紅軍長征親歷記(上)》第345頁,中國文史出版社1991年1月第1版。

[15]四川甘孜藏族自治州紅軍長征革命歷史調查小組王永模、梅俊懷、文榮普1975年7月24日訪問羅華生記錄,瀘定縣紅軍紀念館存檔。

[16]羅華生:《強渡大渡河飛奪瀘定橋的經過》,《親歷長征:來自紅軍長征者的原始記錄》(劉統整理注釋)第371頁,中央文獻出版社2006年3月第1版。

[17]四川甘孜藏族自治州紅軍長征革命歷史調查小組王永模、梅俊懷、文榮普1975年7月24日訪問羅華生記錄,瀘定縣紅軍紀念館存檔。

[18]張伯言等:《金沙江、大渡河阻擊戰》,《圍追堵截紅軍長征親歷記(上)》第345頁,中國文史出版社1991年1月第1版。

[19]《楊成武將軍自述》第63頁,遼寧人民出版社1997年8月第1版。

[20]1972年年3月13日曹本云(時任瀘橋公社辦公室主任)口述,瀘定縣紅軍紀念館存檔。

[21]四川甘孜藏族自治州紅軍長征革命歷史調查小組王永模、梅俊懷、文榮普1975年7月24日訪問羅華生記錄,瀘定縣紅軍紀念館存檔。

[22]《楊成武將軍自述》第63頁,遼寧人民出版社1997年8月第1版。曾慶林,時任紅四團第三營營長。

[23]《剿匪軍第二路黔西-滇北-川南間地區追剿朱毛股匪經過詳報(1935年4~8月)》,《國民黨軍追堵紅軍長征檔案史料選編·中央部分(上)》第499頁,檔案出版社1987年5月第1版。

[24]《野戰軍人員武器彈藥供給統計表(1934年10月8日)》,《紅軍長征·文獻》(中國人民解放軍歷史資料叢書編審委員會)第82頁,解放軍出版社1995年5月第1版。

[25]《楊成武將軍自述》第63頁,遼寧人民出版社1997年8月第1版。

[26]1972年年3月13日曹本云(時任瀘橋公社辦公室主任)口述,瀘定縣紅軍紀念館存檔。

[27]1972年年3月13日曹本云(時任瀘橋公社辦公室主任)口述,瀘定縣紅軍紀念館存檔。

[28]紅一軍團炮工營當時下轄兩個炮兵連,其中一個炮兵連參加了瀘定橋戰斗,參見《炮兵·表冊⑴》(中國人民解放軍歷史資料編審委員會)第7頁(紅一方面軍炮兵組織沿革),第111頁表6·2(紅一軍團炮兵組織序列表),第624頁(炮兵參加重要戰役斗爭統計表),長城出版社2009年6月第1版。至于趙章成是否參加瀘定橋戰斗,目前僅見《楊成武回憶錄》的一家之言,尚需其他證人證言或證據的佐證。

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

雙石:“耳熟能詳”背后的“不為人知”——從國民黨軍檔案透析紅軍強渡大渡河成功后的“骨牌效應”

2020-06-09白晨皓|國民黨眼中的大渡河戰役:劉文輝說,共產黨找上我這窮光蛋,拼也完,不拼也完

2020-04-23臺灣果國史館公布關于1935年大渡河之役的一批檔案成了打臉利器

2019-03-01? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞