“經常有人問我,難道我軍干部就中就沒有李云龍式的人物嗎?”

01

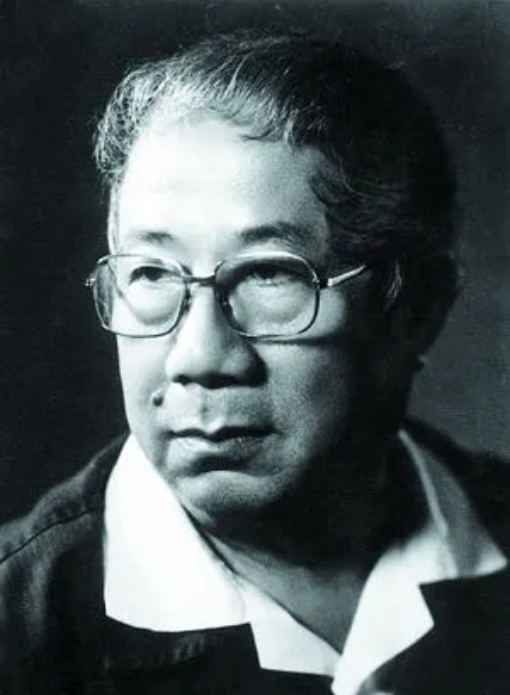

《南征北戰》由新中國兩位著名導演成蔭和湯曉丹聯合執導,這在很大程度上決定了影片的質量。

1950年,成蔭自編自導了戰爭電影《鋼鐵戰士》,該片獲得第6屆卡羅維發利國際電影節和平獎。

卡羅維發利國際電影節是在捷克斯洛伐克舉辦的。電影節的宗旨是為和平、為人類幸福、為各國自由而斗爭,同不道德的影片作斗爭。1948年起正式授獎,最高獎為“水晶球獎”。

作為當時社會主義陣營的著名電影節,卡羅維發利國際電影節具有在冷戰中同西方陣營爭奪電影領域話語權的功能,對促進各社會主義國家電影創作的繁榮,起到了很大作用。

冷戰結束后,這個電影節雖然還在繼續舉辦,但由于在價值觀上與西方趨同,也就不再具有此前的影響力,完全淹沒在威尼斯、戛納、柏林等所謂“歐洲三大電影節”的光環中了。

1962年,成蔭執導了反映抗戰勝利后國共談判的影片《停戰以后》,這也是非常精彩的一部名片。七十年代初,“樣板戲”陸續被拍成電影,成蔭又分別擔任了《紅色娘子軍》和《紅燈記》的導演。

湯曉丹更是50后、60后特別熟悉的一代名導。

1954年,他執導戰爭電影《渡江偵察記》,獲得文化部優秀影片一等獎。1957年,執導劇情電影《不夜城》,真實反映了對民族資產階級的社會主義改造。1963年,執導的戰爭電影《紅日》。

1976年,湯曉丹執導的故事片《難忘的戰斗》上映。這部電影感動了垂暮之年的毛澤東主席,當他看到人民群眾夾道歡迎解放大軍進城的鏡頭時,忍不住潸然淚下,不能自己。

在成導和湯導的電影生涯中,有一個令人困惑的拐點:他們在六、七十年代的作品,可謂珠玉連連,一出手即為經典,但從七十年代后期開始,“藝術的春天”里,他們的作品再也不復此前的光彩,以至于很難舉出像樣例子來。

為什么會出現這樣的逆轉?這很值得作為一種文化現象來研究。

02

拍攝《南征北戰》,起用了當年許多最優秀的演員,堪稱群星璀璨。

飾演我軍師長的陳戈,1940年以進步文化青年的身份投奔延安,屬于在延安文藝座談會精神影響下成長起來的革命文藝戰士。

他操著一口自貢椒鹽普通話,飾演的師首長親切、睿智、果決、凌厲。他的臺詞

“你告訴同志們,不要怕跑路,不要怕家里的壇壇罐罐給敵人打爛,不要去計較一城一地的得失。今天我們放棄這些地方,那就是為了長久保持這個地方。現在我們放下面前的敵人不打,那就是為了要徹底的殲滅這些敵人。”“多年來蔣介石的算盤珠子都是由我們來撥動地”,

都成了朗朗上口的名言。

當年愛看電影的小伙伴們的一致意見是:他根本不是演員,就是師長本人!

03

飾演高營長的馮喆,也是一位非常受觀眾喜愛的優秀演員。

他在《羊城暗哨》中飾演的偵查員王練、《金沙江畔》中飾演的紅軍指導員金明、《桃花扇》中飾演的侯公子等都給觀眾留下深刻印象。

馮喆飾演的高營長,沉穩、儒雅、干練。有書卷氣,但剛毅果敢,打起仗來身先士卒,是戰士們的主心骨,也善于做思想工作。

他開導急躁的連長時說:

“我也想今天晚上打個沖鋒,明天一早就把蔣介石幾百萬軍隊全都消滅掉,可是不行啊同志!我們現在是步槍加小米在對付美式的飛機大炮,我們一個人就得對付五六個敵人。這就有困難、這就不允許痛快。現在最重要的是,把上級作戰意圖,通過你、通過我,把它變成全連、全營的行動。”

講得真好!真懂辯證法。

當下的影視作品中,我軍的干部都帶點李云龍式的匪氣、痞氣,似乎非如此不能帶兵,這真是大錯特錯。

毛主席說過:

“沒有的文化的軍隊是愚蠢的軍隊,而愚蠢的軍隊是不能戰勝敵人的。”

戰爭年代,我軍干部雖然不能上軍校,但解放軍本身就是一所大學校,非常重視文化學習。

總體上,解放軍干部是五四以來中國“最新潮”的進步文化承載者,這是充斥著封建買辦文化,靠“桃園三結義”維持凝聚力的國民黨軍隊和其他軍閥軍隊所不能相比的。

在新中國前三十年的電影中,《渡江偵察記》中的孫道臨飾演的李連長、《東進序曲》中李炎飾演的黃主任、《難忘的戰斗》中達式常飾演的購糧工作隊田隊長等,都和高營長的氣質類似,這也可以說解放軍干部的基本氣質。

正是因為解放軍干部具有明顯高于當時社會平均水平的文化,所以在建國初期,大批干部脫下軍裝就能當縣委書記、區委書記、就能管理企業、礦山、管理文化事業、管理市場、恢復經濟。五十年代新中國蒸蒸日上的氣勢,和解放軍向地方輸送了大批優秀干部是分不開的。

只有電影《紅日》中,楊在葆飾演的連長石東根的氣質才和李云龍相近。他急躁、易怒、莽撞,打仗時因為輕信敵人詐降而導致不必要的傷亡,萊蕪戰役勝利后又醉酒馳馬,嚴重失態,被軍長沈振新痛批。

經常有人問我,難道我軍干部就中就沒有李云龍式的人物嗎?

有,當然有,而且不是一個、兩個。但是李云龍式的匪氣、痞氣與“解放軍氣質”是不相容的,他們始終是被批評、被教育、被改造的對象,而不可能被作為“軍魂”供起來。

04

張瑞芳飾演的村長兼游擊隊長趙玉敏,英姿颯爽、潑辣能干,也非常典型。

恩格斯說,婦女解放是衡量社會解放的天然尺度。《南征北戰》選擇一位女性作為解放區群眾的“形象代言人”,是大有深意的。

在舊中國,婦女被壓在社會最底層,如魯迅在《祝福》里描寫的祥林嫂,頭上壓著政權、族權、神權、夫權四座大山。

只有共產黨、解放軍來了,像趙玉敏這樣的女性,才可能拿起武器,掌握自己的命運。所以她們是決不肯讓國民黨和地主還鄉團卷土重來,讓三綱五常那一套東西重新在壓在自己頭上的。

高營長在完成陶村阻擊戰的任務后,把從國民黨軍那里繳獲的美式卡賓槍贈送給趙玉敏率領的游擊隊,這是一個非常有儀式感的橋段,代表了解放軍和老區人民相互支持的關系。

影片中,趙玉敏最為出彩的行動,是剪斷了國民黨鋪設的電線,阻止了張軍長在我軍渡河時炸毀大壩、“以水代兵”的計劃,這個“最后一分鐘拯救”的橋段拍攝的非常扣人心弦。

游擊隊是獨立活動的,沒有任何人給她下達命令,阻止炸壩是她發現敵軍企圖后主動選擇的。她說:

“我們不能讓敵人的陰謀得逞,要保證大軍安全渡河,保護老百姓的莊稼地!”

這句話,說得透徹,道出了人民群眾支持解放軍的根本原因。

蔣介石發動的全面內戰是反人民的,為了所謂的勝利不惜用炸壩、防火的方式,肆意踐踏人民利益,這也決定了他必然失敗的命運。

有意思的是,和陳戈、仲星火等是來自解放區的文藝戰士不同,張瑞芳、馮喆都是原國統區的演員,在解放后的文化氛圍中,他們都迅速完成了從演才子佳人向演工農兵的轉變。

05

在《南征北戰》中,著名演員項堃飾演敵張軍長,也非常搶眼。

事實上,他創造的這個角色成了一種標桿,在后來的影視作品中,處于一直被模仿,從未被超越的地位。

張軍長是蔣介石的嫡系,黃埔精英,深受寵信,危急時刻他可以越過戰區司令官直接向“老頭子”呼救,屬于張靈甫、邱清泉一流人物。

他剛愎、狂傲,自命是黨國中堅,瞧不起李軍長那種一打仗就只想著如何保存實力的老油條。

在戰前的高級軍事會議上,為蘇北戰役舊事,他當面嚴斥李軍長

李軍長在鳳凰山被圍,他是真心想為李軍長解圍的,無奈始終無法突破一營在摩天嶺的阻擊陣地,只得頹然而返。

張軍長迷信美式裝備的威力,是不可救藥的唯武器論者。從摩天嶺撤退時,他信心滿滿地說:

“就算你共軍跑得快,你的兩條腿總跑不過我的汽車輪子。”

這是一個致命的錯誤。張軍長率領所部撤過大沙河后喘息未定,“共軍”就趕了上來,高營長帶領一營甚至抄了他的后路,趁夜占領了將軍廟車站。

這個時候,張軍長居然還不相信自己已經面臨和李軍長同樣的命運,判斷“這只是共軍小股流竄部隊”,仍然不肯下令全線后撤,抓住最后機會逃出包圍圈。

和其他國軍將領一樣,張軍長排場極大。無論走到哪里,他的警衛部隊都會迅速地在他四周設立一道封閉的環形警戒線,除了與他形影不離的參謀長,以及軍部的副官、參謀外,師團長都很難見到他,更不要說普通士兵了。

“共軍”的師長、政委和基層干部都很熟,了解他們的戰斗作風和性格,甚至和一些戰士也很熟,能夠隨口叫出他們的名字,也經常到戰壕里觀察一線敵情,及時進行戰術指導,調整部署。

但張軍長卻從來不肯上前線。他身穿整潔的美式軍裝,戴著雪白的手套,好像隨時都要參加酒會。他要么在吉普車里,要么在司令部里,對著電臺發號施令,士兵和部下,在他眼里就是炮灰和棋子,或者是“304,305”之類的數字。

在影片中,張軍長和部下唯一一次面對面交流,是在將軍廟車站失守后,斥罵頭上纏著繃帶的守軍團長:

“該死的,你是怎么指揮的?一個團連個車站都守不住!”

言畢,把一支子彈上膛的手槍仍在他面前,“執行吧!”

團長還心存僥幸,大呼

“軍座,我為黨國立過戰功!我為黨國立過戰功!”

張軍長毫不留情,抓起手槍一槍將其擊斃——這就是他帶兵和“激勵”部下的主要方式。

國軍內部的壓迫關系是當時國統區階級壓迫關系的一種反映,現在許多“國軍主旋律”作品,把國軍內部的關系表現得比解放軍內部的關系還要民主、親密,這就過于荒誕不經了。

有意思的,張軍長由于自己的無能導致全軍覆沒,他又不肯像團長那樣“執行”了。據俘虜他的連長描述:

“這是敵人的軍長,當了俘虜還不服氣,抓了這么大(用手比劃了一下,約雞蛋大小)的一塊小石頭朝頭上砸,我也沒攔他,沒關系,過兩天就好!”

懊惱、沮喪、不忿,但還是不想死等等復雜的心情,都在這拿石頭朝頭上一砸的動作中被表現得淋漓盡致。

這個細節并非編導向壁虛構,而是來自于黃埔一期的杜聿明將軍在淮海戰役中被俘后,以磚擊頭的真實事件。

項堃對張軍長的出色塑造,使他“成了扮演國民黨軍官的專業戶”。他后來又在《停戰以后》中扮演國民黨軍談判代表李國卿、在《烈火中永生》里扮演軍統特務頭子徐鵬飛、在《佩劍將軍》里扮演第三綏靖區副司令嚴軍等,每個角色都演出了不同特點。

06

相對于張軍長的剛愎自用,著名演員白穆(他后來在影片《春苗》中飾演公社衛生院院長杜文杰,相當出彩)飾演的敵軍參謀長,則更為冷靜一些,不過他也沒有給張軍長真正出過什么克敵制勝的好主意。

在張軍長身邊,參謀長更像是一個心理撫慰師,幫助他排解不斷失敗所造成的郁悶心情。他的邏輯除了著名的“這不是我們無能,而是因為共軍太狡猾”之外,還包括其他東北、西北戰場國軍遭受的失敗更多,相比較而言,“我們這點損失,不算什么。”

楊華飾演的李軍長,則是一個典型的國軍“雜牌軍”將領。

在國民黨軍的序列里,“雜牌軍”包括原東北軍、西北軍以及各省的地方軍閥等。

1927年蔣介石發動政變上臺后,他所夢寐以求的,就是建立一支清一色的黃埔系軍隊,對這個問題的執念甚至超過了“剿共”,所以白崇禧就抱怨他“寧饒敵人,不饒朋友”。

為了實現這個目標,蔣介石習慣性的做法是作戰時把“雜牌軍”擺在最危險最孤立的地方,以方便他們被“共軍”吃掉。“雜牌軍”將領對蔣的這點小心思也心知肚明,所以打起仗來能逃就逃,實在逃不掉,就戰場起義,或者投誠了。

“雜牌軍”將領往往資歷比較老,多畢業于保定軍校,有的還上過日本士官學校,實戰經驗比年少輕狂的黃埔系將領豐富,也知道共軍的厲害。

觀眾都對李軍長在最后關頭向張軍長呼救印象深刻,實際上,他在戰前的高級軍事會議上,提出“穩扎穩打,步步為營”的主張,遭到張軍長指責后滿臉苦笑才意味深長,這里既有無奈,也有“早晚你會明白”的不屑。

的確,沒過太長時間張軍長就明白了李軍長是對的。他和李軍長會成為功德林戰犯管理所的新同學,不再互相指責,而是共同研習歷史唯物主義了。

一部電影,塑造了這么多五彩繽紛,性格各異的人物,并影響了此后幾十年同類題材電影拍攝,這是一個奇跡,也是《南征北戰》的特殊貢獻!

作者系昆侖策研究院高級研究員;來源:昆侖策網,原載“獨立評論員郭松民”微信公號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞