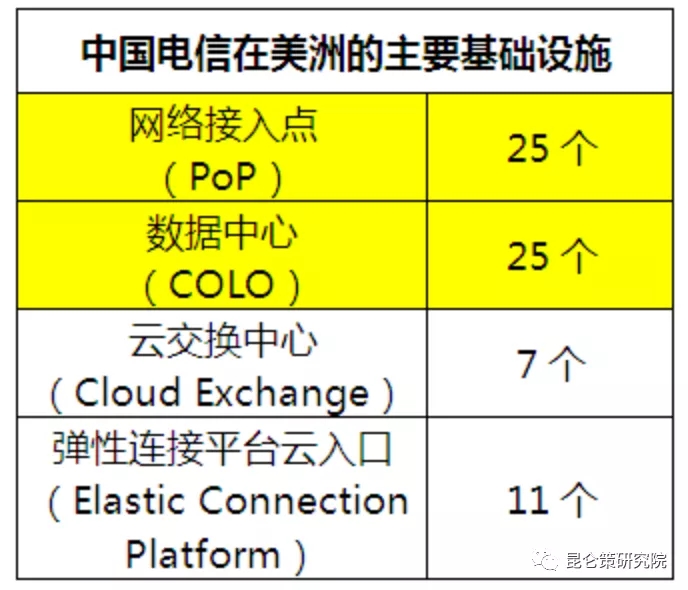

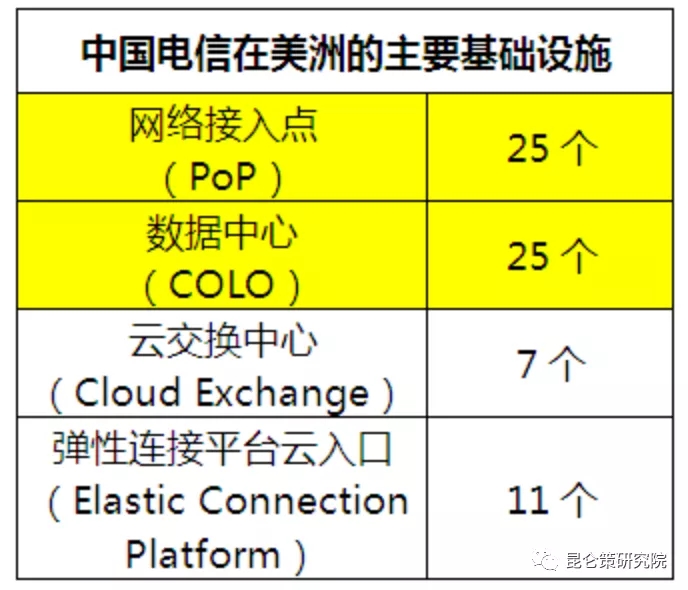

網信安全(Cyber Security)的核心是數據安全,其本質是人為產生的問題,必須由人來解決。“網信安全”包含物理網絡基礎設施的安全。網絡安全(Network Security)與數據安全的關系:覆巢之下安有完卵 !網信安全是動態的博弈、持續的競爭、長期的斗爭。由于網絡信息生態環境不斷深化、衍伸、蝶變,沒有“絕對”的安全保障或“一招鮮”(一勞永逸地)解決安全問題,只有“更好”(或更具威懾力)。美國東部時間2021年12月2日,美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院,駁回了中國電信美洲公司(CTA)為暫緩執行美國聯邦通信委員會(FCC)撤銷其在美國提供服務和運營的命令于11月15日的緊急上訴。此前的11月2日,FCC正式發布命令(Order),撤銷和終止中國電信美洲公司在美國國內和國際的服務及運營授權(214條款),要求CTA在60天內(即2022年1月3日之前),停止其根據“214條款”授權所提供的任何電信服務和業務。CTA曾在11月12日和19日分別兩次向FCC提出對終止“移動虛擬網絡運營商”(MVNO)延期30天的動議,被FCC拒絕(并發布通告)。11月23日,FCC會同美國司法部,聯名向法院提交并公開了76頁(含附件)的答辯狀。答辯認為:中國電信的上訴缺乏法定權利;其余理由也無法支持獲得暫緩執行裁定的特殊救濟;法院應該駁回中國電信暫緩執行(FCC)裁定的動議。中國電信是我國連接美國和全球網絡基礎設施的主要運營商。也就是說,在不到一個月的2022年新年元旦前后,中國電信在美國和加拿大的網絡互聯互通基礎設施,都將被美國強制斷網斷服。根據中國電信的公開信息:

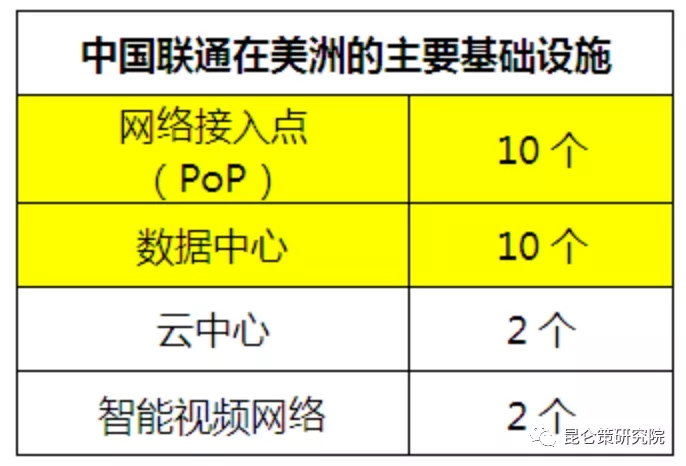

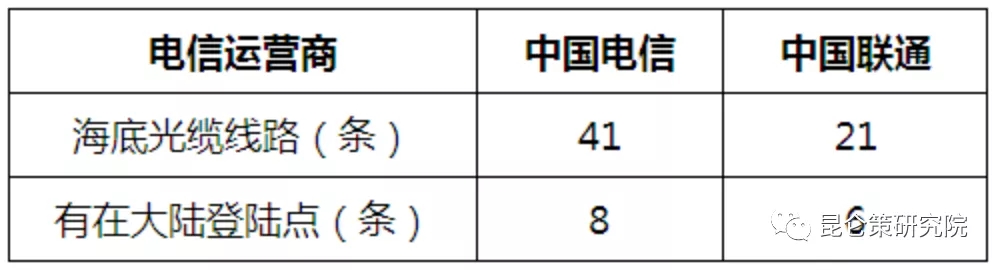

受全網運行整體機制的系統性影響,即便是在中國境內的網絡基礎設施也無可幸免,無論IPv4還是IPv6,或是附著并依賴于互聯網(Internet,下同)現有基礎設施的所有應用與服務,都會在不同程度上受到影響。當中國電信在美洲的網絡基礎設施被迫關閉,不僅國內,而且國際,凡經由中國電信路由轉發(傳輸)、解析(尋址)、存儲(檢索)的數據信息,都將面臨重大調整(潛在地包括:路由路徑、租賃協議、支付模式等)。中國通信產業(不只是某個電信運營商)勢必陷入新的被邊緣化,更加受制于人(美國)的利益陷阱、技術桎梏和政治困境。毋庸置疑,已經接到FCC于2021年3月19日發布《關于撤銷和終止的程序啟動命令》的中國聯通美洲公司(CUA),也將面臨CTA的同樣遭遇和挑戰。此外,根據公開信息,中國電信和中國聯通所可用的海底光纜線路:備注-1:其中不包括中國大陸到臺灣和金門的直通線路。備注-2:中國電信和中國聯通的可用海底光纜線路有3條重復,所以在大陸的登陸點總共11個。備注-3:其余所用的海底光纜線路是通過第三方國家和地區(包括美國)中繼中轉。

例如,中國電信和中國聯通在美洲和歐洲的運營業務之一,是作為“移動通信虛擬網絡運營商”(MVNO),即是通過批發、租賃和集成移動通信的網絡資源,以提供零售服務;其服務品牌分別是:CTExcel(中國電信),CUniq(中國聯通)。當在美洲的CTExcel運營被終止,其在歐洲和香港(以及中國大陸)的相關業務和服務是否還能繼續維系?(圖1)

【圖1 中國電信MVNO的CTExcel業務和服務的關聯分布】

至此,我國網絡信息領域陷入極其重大的全局性網信安全風險、管理治理挑戰和戰略發展危機,已無懸念。中國與國際互聯網絡的連接,物理上主要依賴海底光纜。但是,海底光纜除了要有運營管理的“授權”之外,還與海底光纜在各個國家和地區的登陸點密切相關。例如,直通美國的海底光纜被阻截(斷網斷服),網絡運營商們所稱具有的連接線路,可以通過日本(或臺灣、東南亞)等國家和地區中繼和轉發。然而:1)2021年11月23日,日本防衛大臣岸信夫與越南國防部長潘文江簽署了兩國間的“網信安全協議”,雙方表示,由此“兩國之間的防務合作提升到一個新的水平。”

2)2021年2月26日,印度智庫“陸戰研究中心”(Center for Land Warfare Studies)發表題為《日本、印度和越南三邊國防合作的可行性》研究報告,強調三國在網信安全領域合作以及情報交換的重要性。

3)已知,臺灣與日本、印度在網信安全領域正在進行“非官方”的深入合作,蔡英文高調提出“資信安全即國家安全”。

網信安全的關聯涉及,不僅限于受FCC強制性斷網斷服因素的直接影響。美國終止對中國電信和中國聯通等在美洲的服務和運營,從戰略上擠壓中國網絡通信產業發展空間的同時,更是直接或間接地造成中國網信安全“捉襟見肘”、“十面埋伏”以及數字經濟發展的“瞻前顧后”、“顧此失彼”。需要高度警惕的是,一方面,一些西方政客與我國內某些公知內外呼應,在“捧殺”的喧囂中制造“中國威脅論”,過分渲染中國的能力和實力,煽惑我國軍民自以為是、盲目陶醉的麻痹情緒,且不斷蒙蔽主管部門和官員不以為然地一意孤行;另一方面,以美國為首的國際資本大鱷與我國內利益集團相互勾結,明里暗里地聯手“棒殺”、串通扼制中國的經濟社會發展,不遺余力地打壓、迫害中國的愛國領軍企業和愛國專業人才,加快推進全球反華聯盟對抗中國。

FCC的“命令”是典型的“棒殺”,其后果和連鎖反應顯而易見。我國網絡安全、數據安全以至網信領域的整體安全岌岌可危,必然殃及國家全局安全和總體安全。如果將FCC“命令”的危害性和危機性視為“過分解讀”,麻木不仁、估計不足進而懈怠瀆職、束手待斃,或將最終釀成某些個人、單位、運營服務商、行政主管部門和司法監管機構悔之莫及的“悲哀”、“悲劇”和悲憤。

必須意識和認識到,美國政府(行政)部門的某些決定和言行,或許可以被認為是“泛政治化”、“武斷和任性”;但是,當FCC的命令被執行、美國法院作出最終裁決后,必然產生廣泛影響和造成連鎖反應,成為(不僅僅是美國)某些全球性政策制定的“參照依據”,以及污化中國(不僅是中國企業)的“方向標”和“擋箭牌”。尤其是,一旦“擴展到聯盟”的新模式和新方法形成既成事實的主流趨勢,任何單獨的企業都將無法抵御“被壓制”、“被排斥”和“被邊緣化”的市場和產業格局,即使曾經富庶的“一畝三分地”也難以為繼。畢竟,電信和通信的基礎與先決條件是“互聯互通”,皮之不存毛將焉附!對FCC命令“不要過分解讀”之說,出自于本應作為、本應擔當的個人和單位,無異于“躺平”、“懶政”,是教條主義、形而上學的“慣性思維”作祟。其要害在于:3)防患于未然,抵御安全風險的根本性、前瞻性政策和措施到底有沒有、是什么?

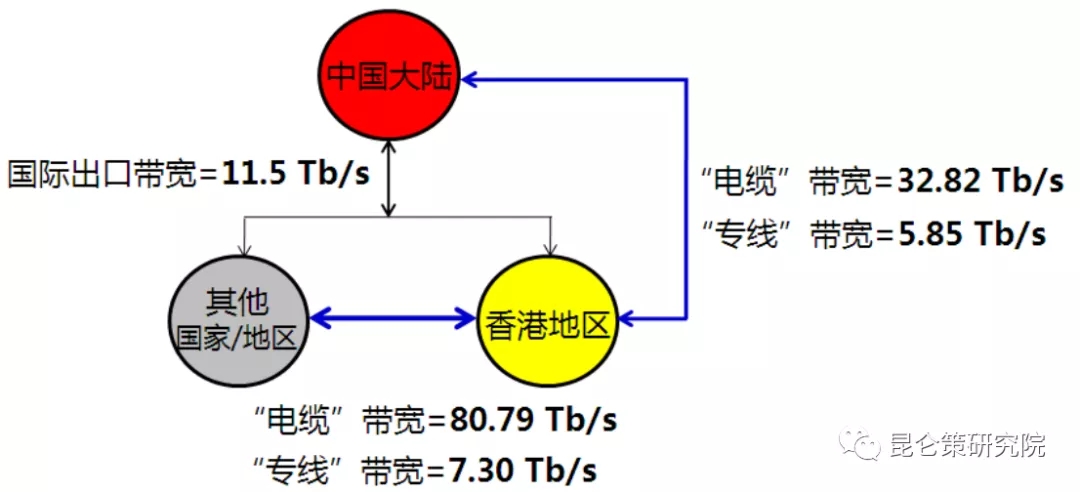

在美國及其反華制華聯盟對我國實施網絡信息“圍追堵截”的嚴峻態勢下,香港將成為我國網絡信息迂回連接、擺渡橋接的重要樞紐。截至2021年9月,有11條海底電纜系統在香港登陸(不包括香港與大陸之間的直通線路)。

截至2021年6月,香港電訊設施已使用容量為133.47 Tb/s;其中,連接其他國家和地區的帶寬94.30 Tb/s,連接中國內地帶寬39.17 Tb/s;由香港接轉其他國家和地區(包括日本、美國、臺灣、印度、越南等)的專線帶寬7.3 Tb/s,接轉內地專線帶寬5.85 Tb/s(截至2019年3月20日)。

【圖3 截至2020年12月同比“不對稱”互聯互通的示意】

以上數據顯示,按中國互聯網絡信息中心(CNNIC)的統計口徑,我國國際出口帶寬在“十三五”期間達到20 Tb/s的目標任務僅完成了57.5%;而香港的對外出口帶寬是中國大陸的11倍(2020年12月同比),且美國、日本、臺灣、新加坡、印度、越南等,已經成為以香港為樞紐接轉我國數據信息的重要橋頭堡。香港歷來是國際金融中心、亞太地區商業中心和情報中心。問題在于,美國全面封殺中國電信和中國聯通的美洲公司等,我國互聯和內聯網絡(暨數據信息)的國際出口或將被迫轉移集中于香港;對于近乎徹底開放電訊業的香港,中央政府對網絡安全、數據安全的監管權、治理權、司法權和相應的安全措施,是否保障到位、保障有力、保障堅強?我國三大電信運營商的國際化運營和服務的覆蓋能力,能否對安全保障有足夠的可控實力(而不僅僅是追求企業的經營附加值)?不得不提請注意的是,基于光纜線路配置“互聯”進而實現“互通”,與利用集成“互聯”、“互通”資源而實現虛擬網絡(如CDN)的“互操作”(應用和服務),一旦其中的各個環節被相互隔離、排斥,乃至在管理和治理中被邊緣化,網絡安全從何談起?數據信息安全如何維護與保障?美國以“國家安全”為借口,撤銷和終止中國在美國國內和國際的網絡通信服務及運營授權(214條款),迫使我們不得不徹底反省我國的網信發展戰略和策略,不得不徹底反省我國的網信安全體制和機制,不得不徹底反省我國網信業界的科技創新、主權部署和人才布局。在之前發表的《對我國網信戰略的若干思考》文章中,針對美國國防部2020年9月發布的《數據戰略》指出,“美國政府(軍隊)網絡信息戰略的重點和要點,始終集中在基礎設施方面。”美國對我肆無忌憚、步步緊逼地斷網斷服以及“清潔網絡”舉措還表明,美國判斷我國目前沒有擺脫互聯網自立自強的可能,沒有構建自主可控網絡的技術能力,威逼重壓之下,唯有束手就范。對此,依據歷史的變革和目前的狀況,我們再次澄清并強調:1)在網絡信息空間,所有基于應用服務目的構成的網絡,是虛擬疊加網絡;任何虛擬疊加網絡都構建(附著、依賴)于物理性質的基礎設施網絡之上。雖然虛擬疊加網絡開拓了互聯網的業務和應用以及有一定的技術創新,但其中不乏具有明顯的政治背景和資本屬性,是數據被武器化和作為武器系統的典型、集中表現。事實上,我國的基礎設施網絡已在不同程度上被成為虛擬疊加網絡的“數據搬運工”。2)構成物理網絡基礎設施和虛擬疊加網絡應用的數字資源,是域名、地址和自治系統(ASN)編碼;其中的DNS域名解析系統,是指揮與控制(C2)互聯網絡通信互通的中樞,是具導航功能的“網絡北斗”,是傳輸信令或信標的載體與通道,是網絡通信中不可或缺、至關重要的“制高點”。3)進入信息化空間的起點,是域名空間,其入口是域名遞歸解析服務器。截至2021年2月26日,我國國內公開開放的域名遞歸解析服務器66萬多臺,占總數72.8萬多臺的90%以上,混沌分布于三大運營商的6個自治系統中。作為互聯網服務供應鏈的重要環節,處于失控和脫節狀態。4)鑒于公開開放的域名遞歸解析服務器(以及所使用的“開源”軟件和“免費”服務),已經潛在地被美國“武器化”,分布在中國(大陸)周邊國家和地區的31萬多臺域名遞歸解析服務器的威脅,不容忽視或小覷,更不應無視或放縱。5)美國對我國最具威脅的要害,是將我國公眾網絡(無論IPv4、IPv6)限定在互聯網域名、地址、自治系統構成的網絡信息空間(全球化信息環境)范疇,深深地困囿、桎梏于TCP/IP協議和協議棧(族)以及域名空間DNS為核心所形成的供應鏈生態系統的樊籠。美國釜底抽薪、毫不手軟地撤銷“214條款”授權的行動,就是針對中國赤裸裸地網絡戰爭。事實再一次無情地警醒我們,網信空間的“核按鈕”確實存在;信息化的網絡世界就是數據的天下,信息形式的基本構成單元就是信息代碼。代碼是代替一切事物對象的編碼。信息代碼以及圍繞代碼的一切系統級別的基礎技術、規范標準和協議棧(族),都直接關乎信息化網絡的安全可靠性,是重要的關鍵所在。然而,雖然信息代碼是中性的,但以代碼為基礎的程序、協議或規范則具有特定的價值取向或利益原則,并非中性。必須清醒地認識到:“水能載舟,亦能覆舟。”堅定不移地維護我國主權、安全和發展利益,我們須從數據信息的底層代碼入手,從基礎層面的規范、協議和技術入門,正本清源,溫故知新,創新跨越。創建運行我國自主可控代碼的數據信息解析系統,勢在必行。“在戰爭中學習戰爭”。感謝美國,逼迫我們不得不在網信領域原創、借鑒、再創新,不得不從保障與維護我國網信安全的基礎和根本徹底創新、務實創新、創新不止。非如此創新,繼續躺平在美制的信息環境,坐享其成,或做黃粱夢,中國網信業界將永遠受制于人,永遠沒有出路,永遠只能是美國的附庸,永遠不可能自立自強,永遠難以實現中華民族的偉大復興。感謝我國網信業界的愛國人士,在艱苦苛刻的條件下契而不舍地自力更生、奮發圖強,為創建科學的數據信息代碼系統,為實現我國自主可控代碼的繼往開來解析系統,取得了重大突破,做出了巨大貢獻!“學而不思則罔,思而不學則殆”。就網信領域的安全危機態勢而言,我國已經到了最危險的時候。舉國協力、萬眾一心,解放思想、創新開拓,全國上下已經不能再有須臾猶豫、動搖和彷徨。(作者:邱實,網絡信息安全技術專家;牟承晉,昆侖策研究院高級研究員、中國移動通信聯合會國際戰略研究中心主任。來源:昆侖策網【原創】,作者授權首發)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。