“洪秀全起自布衣,驅(qū)逐異族,雖及身而亡,固不能以成敗論豪杰也,因深慕其為人”。

“革命之最初動(dòng)機(jī),則予在幼年時(shí)代與鄉(xiāng)關(guān)宿老談話時(shí)已起。宿老者誰? 太平天國軍中殘敗之老英雄是也!”

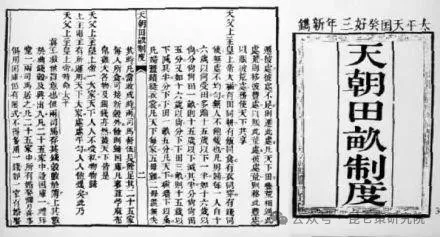

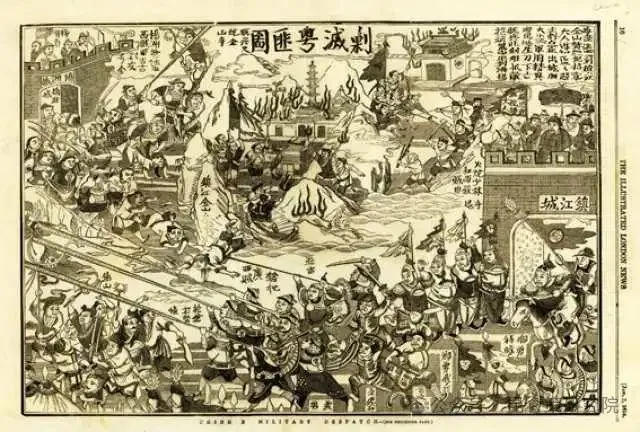

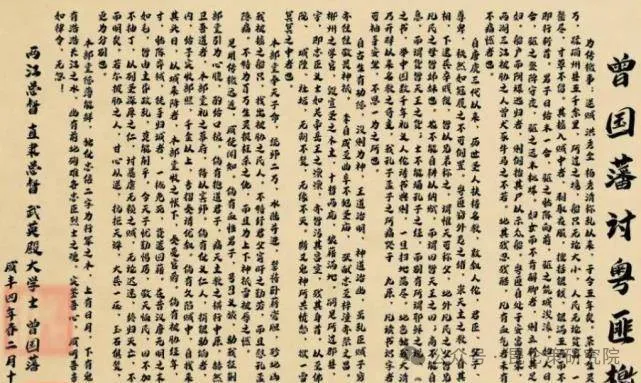

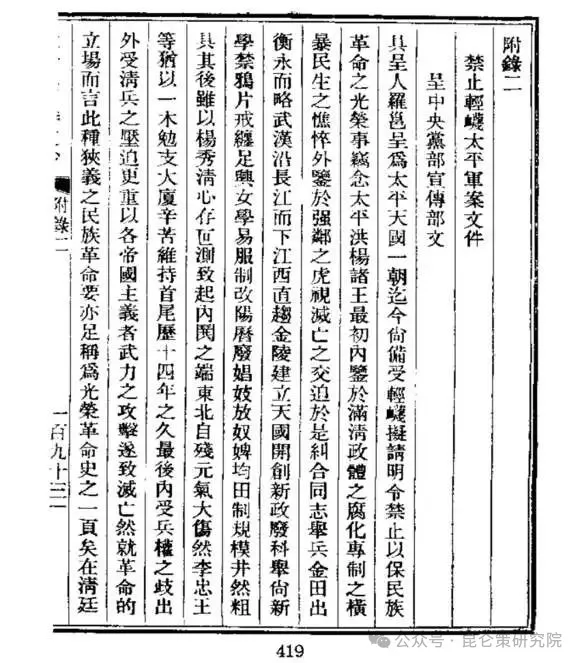

太平天國“在清廷對于革命民眾,當(dāng)然視如深仇宿怨,既將其完全撲滅,又復(fù)加以種種誣蔑之詞。而當(dāng)時(shí)民眾處于專制淫威之下,復(fù)不解民族主義之謂何,遂致仰承鼻息,疾太平諸王亂賊草寇之不若,其見之于文字者,復(fù)加以‘粵賊’、‘發(fā)匪’、‘發(fā)逆’、‘偽賊’、‘逆’種種輕蔑之名稱,被誣至五六十年之久,無人加以昭雪”。

電子郵箱:gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址: http://www.kunlunce.cn http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn),僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽(yù)問題,請及時(shí)與本站聯(lián)系,我們將及時(shí)做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

內(nèi)容 相關(guān)信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務(wù) 新前景 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設(shè) ?

? 黨要管黨 從嚴(yán)治黨 ?

毛遠(yuǎn)新發(fā)文透露偉人重要談話

毛遠(yuǎn)新發(fā)文透露偉人重要談話 毛澤東哲學(xué)思想研究會:張伊寧將軍千古!

毛澤東哲學(xué)思想研究會:張伊寧將軍千古! 中共中央辦公廳印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨員網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)定》

中共中央辦公廳印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨員網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)定》

雷鳴電亮:警惕!烏克蘭攻擊俄羅斯核雷達(dá)設(shè)施已觸及核紅線

雷鳴電亮:警惕!烏克蘭攻擊俄羅斯核雷達(dá)設(shè)施已觸及核紅線 警惕打著反“極左”旗號掩蓋的罪惡陰謀

警惕打著反“極左”旗號掩蓋的罪惡陰謀 丁堡駿:必須改變西方經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)和學(xué)科建設(shè)的現(xiàn)行體制和格局

丁堡駿:必須改變西方經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)和學(xué)科建設(shè)的現(xiàn)行體制和格局? 社會調(diào)查 ?