您好!今天是:2025年-5月3日-星期六

2016年馬明宸先生與沈堯伊先生在北京宋莊工作室

沈堯伊先生創作的連環畫《地球的紅飄帶》,無疑已經成為我們新中國美術史上的一部經典,雖然這部作品在形式上屬于連環畫這個小畫種,但是它所表現的中國共產黨領導革命紅軍進行的兩萬五千里長征這個重大歷史題材,以其深刻獨到的表現深度以及近乎千幅的宏大敘事規模,堪稱紅色題材藝術創作的經典巨制。關于這部作品的風格特色、藝術價值以及文史意義等方面,已有諸多研究定論,另外我認為這部作品在創作路徑和創作方法上面也有許多值得挖掘的地方和可圈可點的亮點,比如沈堯伊先生的實踐精神、創作方法以及求索態度,這些也都是我們應該及時總結和不斷借鑒的寶貴經驗。

《馬恩列斯毛》版畫 沈堯伊

沈堯伊先生是我國當代卓有成就的版畫家,在創作《地球的紅飄帶之前》,他就已經創作出了許多版畫和油畫類型的經典作品,如《跟毛主席在大風大浪中前進》、《魯迅與青年》、《周總理與大慶工人》、《而今漫步從頭越》等等。這些作品在六、七十年代廣泛流傳,只是因為當時的政治環境,不提倡突出作者個人的姓名,所以沈堯伊這個名字不大廣為人知。

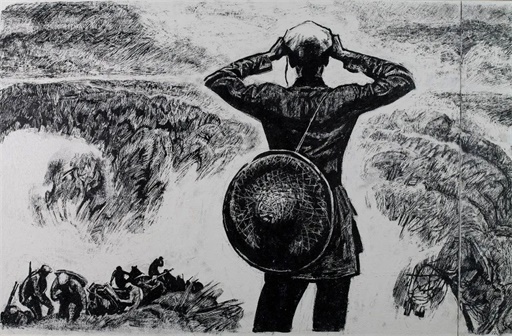

而今漫步從頭越 油畫 沈堯伊

版畫這個畫種對于磨練藝術家的意志力、創作能力與工匠精神方面都有著非常強烈的優勢,因為版畫處在雕塑和平面繪畫之間,它既注重平面的造型與構圖,又要求具備一定的雕刻深度,所以版畫創作對于形象的提煉和錘煉能力都要求很高,制作性與材料性也很強。沈堯伊先生從事版畫創作二十余載,新時期的八、九十年代是他藝術創作的黃金時期,這個時期他傾注了自己全部的經驗、精力和積累,歷時六載,終于創作出了這部經典作品。可以說在版畫創作中練就的創造能力和實踐精神,都被沈堯伊成功地轉化到了相對平面性一些的連環畫《地球的紅飄帶》之中了,他的這些經歷成就了這部經典的品質和風格,貫穿到這部作品精神氣質的方方面面。

1992年沈堯伊先生在創作《地球的紅飄帶》

一、用文史研究的態度來從事繪畫創作

新中國美術有一個基本的創作方向,那就是表現和再現中國共產黨的革命歷史,畫家們從事歷史題材的創作大多專注于形象素材方面,對于文獻和歷史的理解往往不夠,也不愿投入太多的精力和功夫去做這些畫外文史功課。沈堯伊先生卻以他的創作理念做出了完全不同的畫前籌備功課,他從閱讀文獻到參觀博物館,從訪問長征親歷者到考察歷史古跡,以及沿長征路線寫生、采風,收集文獻材料圖像、考察形象細節等等,都做了大量精深的研究。因為長征是黨史上一個緊張特殊的非常時期,留存的文獻和圖片資料都非常少,有些形象就只能參考前后年代臨近的圖像資料,有些問題也只有通過當事人的回憶來落實才可以,比如關于武器類型的細節,沈堯伊訪問過老革命家楊成武、劉英等人,還翻閱了長征前后大量的黨史資料和軍事文獻。

沈堯伊先生參考圖像資料

沈堯伊對于紅軍長征時期的馬匹服飾和武器裝備都了如指掌,他在長征史方面因為繪畫創作而積累的知識甚至并不比專門搞長征史的專家少,新時期在很多有革命歷史遺跡的地方,政府都成立黨史博物館,沈先生常被邀請去當顧問。可以說沈堯伊不僅僅是一個長征題材的畫家,他更成了一個長征歷史學家和文物專家,為了繪畫創作而進入文史領域如此之深,研究如此之透徹,這在現當代畫史上是并不多見的。這些文獻知識都是沈堯伊創作《地球的紅飄帶》這部經典的重要支撐,有了這些知識儲備,才有了《地球的紅飄帶》的真實感、歷史感、場景感和氛圍感。

《地球的紅飄帶》創作草稿

二、用創作獨幅畫的精力和精神來鋪展、延伸成連環畫創作

連環畫因為要依靠印刷來發行,所以一般原稿都不用畫太大,只畫到十六開紙大小即可,且整體上大多都設計成百余幅的規模。連環畫的繪制,每一幅除了主體人物之外還都要有大量輔助的情境性背景和道具,所以繪制工作量比較大,這樣尺幅不大也便于完成,還因為要縮小印刷發行,所以人物面部也都不用摳得太細,太細了也印不出來。但是沈堯伊卻用了更大篇幅的稿子,每幅足有50厘米見方,有的寬度接近一米,這種尺幅本身也就相應要求有更多的內容和更深度的刻畫,可以說這就是獨幅畫的尺幅規模,所以說沈堯伊是以創作獨幅畫創作的態度和精神來創作這部連環畫的。

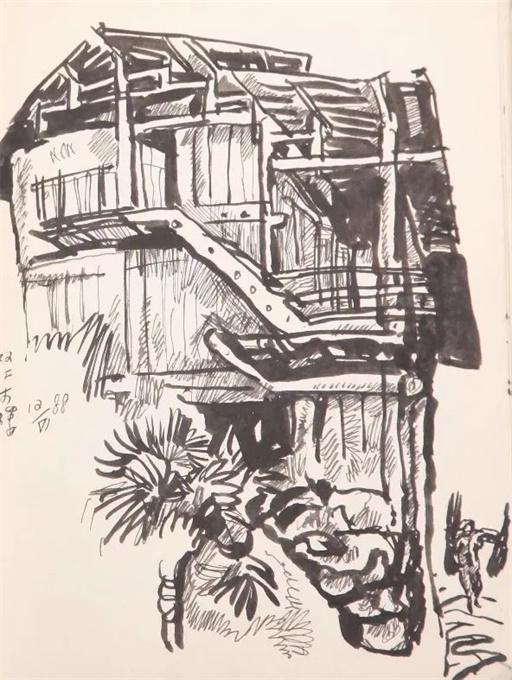

長征沿線寫生 沈堯伊

每一幅作品要以獨幅畫的標準來繪制,包括構圖的完整性、刻畫的深入度以及形象的凝練性以及典型性,其創作難度都可想而知。并且沈堯伊這部作品的每一幅又是以版畫創作的方法來繪制的,不同與國畫、油畫等平面繪畫,作品還有深度的刀刻,每個形象都近乎雕塑,作品的藝術質量和精力投入都遠遠高于普通意義上的連環畫,這同樣也就大大增加了作品的精神內涵與藝術品質。如此規模,沈堯伊一幅接一幅來畫,數年的功夫,一畫就是九百多幅,幅幅飽滿充實、張力四射。所以說他是以創作獨幅畫、甚至版畫的精神與精力來創作這部經典的,這種工作量和創造力依然要歸功于沈堯伊在版畫創作中鍛煉出來的驚人創作能力。

連環畫《地球的紅飄帶》選頁

三、用雕塑的手段來成就平面形象

在具體的創作技法層面,沈堯伊首先是使用立德粉和膠制作畫紙底板的,他的畫紙是自購的一批印刷廠印刷作廢的“蜂王漿”口服液包裝箱紙板,所以每幅作品的背面還能看到產品廣告。待紙板瀝粉晾干后,他先用毛筆蘸墨汁畫一遍,與普通毛筆畫無異,這道工序采用的是“增加”的辦法,畫完一遍之后,然后他再用刀刮刻一遍,這是“減”的辦法,他把版畫的刀味用到了平面繪畫之中,集中了繪畫、雕刻于一體的制作效果。

連環畫《地球的紅飄帶》選頁

沈堯伊先生就在這種增與減、立與破的修改之中來淬煉形象和錘煉構圖的,從而才做到了使形象更加細致入微和精確入神。并且刀刻的硬度與深度質感所帶來的視覺效果又完全不同于單純的平面繪畫的涂抹效果。作者用雕塑的手段創造出的平面形象入木三分、骨感崚嶒剔透,帶有擊之有聲的金屬感。還有立德粉的顆粒粗糲肌理以及朦朧效果,這又與二、三十年代的攝影照片的效果相暗合,生成了作品的獨特風格氣質。另外作者對黑白的處理和運用也并不是完全按照去西畫素描的法則來進行的,更加自由和裕如,是黑白畫的處理手法,黑白變換致中給我們帶來一種歷史感與滄桑感。

連環畫《地球的紅飄帶》選頁

四、深厚的生活與技法積淀

沈堯伊把握和運用不同的題材、畫種以及畫法的表現方法都非常扎實,幾乎達到讓人吃驚的程度,他整部作品中形象囊括了人物肖像、群像、風景、靜物,動植物以及道具、民居、寺廟建筑還有山河、樹木等等,對于這些不同類型的題材與畫法,作者處理起來都游刃有余、順理成章。連環畫作者大多都擅長畫人物的整體動態,而拙于畫面部特寫,沈堯伊先生筆下的周恩來形象的面部特寫,整體、細膩、充實、扎實,一點也不亞于西方素描大師筆下的肖像,可以看出作者扎實的素描功底。另外還有中國西南部的自然景觀和天氣物候表現,與中國古代山水畫的章法暗合,雪山、草原、霧靄、溪瀑,讓人覽之如身臨其境,作者筆下呈現出的是一個豐富完善的世界景觀。有這種山水構圖能力,我給沈堯伊先生建議也可以跨界畫點山水畫或拍拍電影,連環畫家賀友直就跟我透露過,說陳逸飛跨行觸電,他拍電影的入門功課就是研究了幾本連環畫而已。

連環畫《地球的紅飄帶》選頁

沈堯伊先生因為涉足連環畫創作,他也經由連環畫的腳本文字而進一步接觸了文學與文字,他們這輩人大多飽讀蘇聯小說,文學功底深厚,文字能力也很強,所以對于文字表述和圖像表達之間的關系非常諳熟,連環畫對于文史、文學的表現比其他畫種的畫家靠的更近,連環畫家對于圖像的敘事技巧也更嫻熟,這些都使《地球的紅飄帶》這部作品成為一部藝術化了的圖像史,這要歸功于作者深厚的藝術積淀和生活積累。

重大歷史題材創作仍然是我們現當代美術創作的一個重要方向,國家撥付專門的創作經費組織寫生和創作,投入了巨大的財力與精力,但是作品水準能夠達到連環畫《地球的紅飄帶》的藝術高度的仍然不是很多。沈堯伊先生在八十年代,在出版社約稿的創作情況下,以每張稿費十五元的條件下成就了這部經典。其影響如此之大,以至于很多人都只知道《地球的紅飄帶》是一部連環畫,卻并不知道這部連環畫的創作緣起是依附于小說的發表,它改編自著名作家魏巍的同名小說《地球的紅飄帶》,是依托于文學創作不經意間衍生的一部繪畫經典。

(作者:馬明宸 系北京畫院理論研究部研究員;來源:北京畫院微信號)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

馬明宸:"經費"十五元的黨史題材經典一一連環畫《地球的紅飄帶》的創作特色

2022-07-06電影《守島人》走進雄安新區暨“看電影 學黨史”主題黨日活動舉行

2021-07-30? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞