您好!今天是:2025年-5月1日-星期四

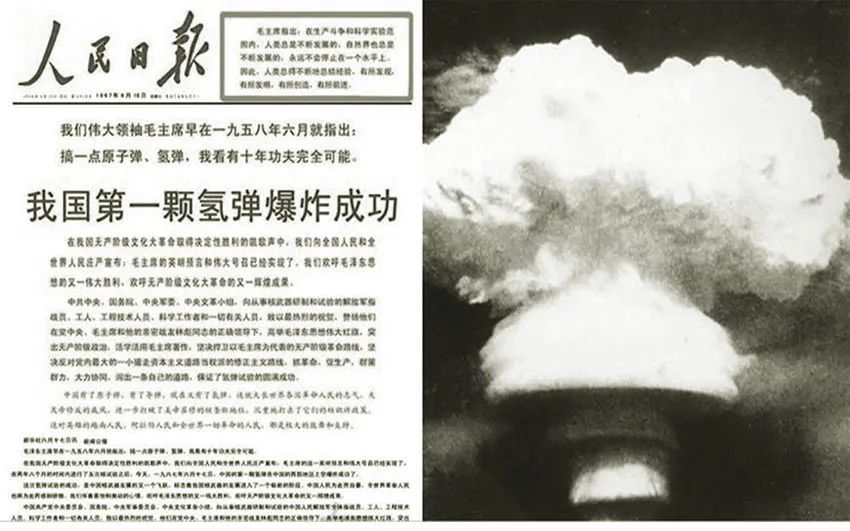

【紀念氫彈試驗成功55周年】

一、自行設(shè)計制造地對地導(dǎo)彈和人造衛(wèi)星

【1960年11月5日,我國第一枚國產(chǎn)近程導(dǎo)彈“東風一號”從西北大漠導(dǎo)彈靶場沖天而起。從這一天起,中國徹底結(jié)束了沒有導(dǎo)彈的歷史。這是起豎的“東風一號”導(dǎo)彈。】

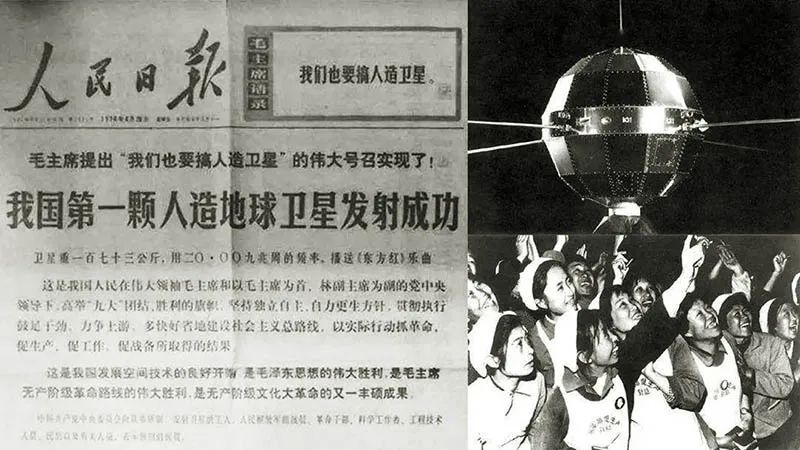

【“東方紅一號”衛(wèi)星的成功,開創(chuàng)了中國航天事業(yè)的新紀元,使中國成為世界上第五個自行研制和發(fā)射人造衛(wèi)星的國家,拉開了中國在宇航各領(lǐng)域筑基的序幕。】

【1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功。】

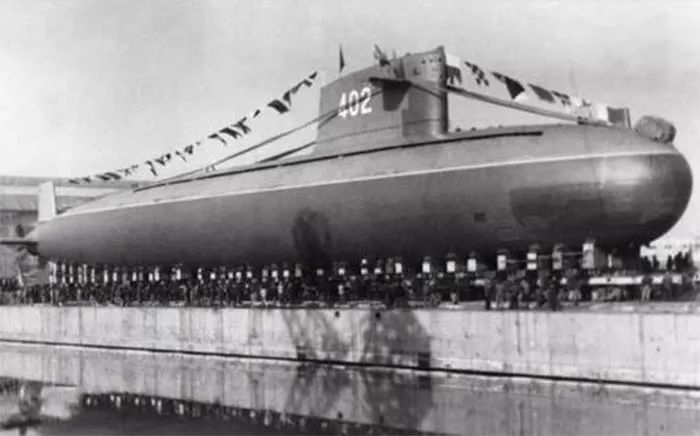

【圖為建成的第一代核潛艇陸上模式堆廠房。】

(作者:姬文波;來源:昆侖策網(wǎng)【授權(quán)】,轉(zhuǎn)編自“黨史博采”)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰(zhàn)略研究和咨詢服務(wù)機構(gòu),遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關(guān)信息

內(nèi)容 相關(guān)信息

毛澤東:赫魯曉夫不給我們尖端技術(shù),極好!如果給了,這個賬是很難還的

2022-06-18? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務(wù) 新前景 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設(shè) ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

劉洋和丈夫的婚姻里,藏著她10年后還能二上太空的真相

劉洋和丈夫的婚姻里,藏著她10年后還能二上太空的真相

壬岷:劉維忠介紹“中西醫(yī)同病同價”解決醫(yī)改難題,值得大力推廣!

壬岷:劉維忠介紹“中西醫(yī)同病同價”解決醫(yī)改難題,值得大力推廣! 劉川|人民幣匯率要獨立和自主

劉川|人民幣匯率要獨立和自主 譚勁松教授等建議設(shè)立“大學(xué)生星期六志愿服務(wù)日”

譚勁松教授等建議設(shè)立“大學(xué)生星期六志愿服務(wù)日”? 社會調(diào)查 ?

圖片新聞