您好!今天是:2025年-5月7日-星期三

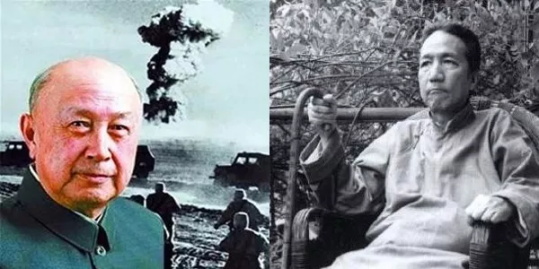

朱亞夫:“覺醒年代”的爐火,鑄成了魯迅的前期思想

點擊:4744 作者:朱亞夫 來源:昆侖策網【原創】 發布時間:2021-10-19 06:27:38

【謹以此文紀念魯迅逝世85周年】

以后,隨著中國革命的深入,魯迅在實踐中更加深了對十月革命的認識。他在1926年熱情謳歌說:“俄國在一九一七年三月的革命,算不得一個大風暴;到十月,才是一個大風暴,怒吼著,震蕩著,枯朽的都拉雜崩壞”。后來,魯迅在談到十月革命對自己世界觀變化時曾說:“先前,舊社會的腐敗,我是覺到了的,我希望新的起來,但不知道‘新的’該是什么,而且也不知道‘新的’起來以后,是否一定就好。待到十月革命后 ,我才知道這‘新的’社會的創造者是無產階級。“從中我們可以看到,是偉大的十月革命的曙光,使魯迅看到了人類的希望是寄托在無產階級身上,從而一掃魯迅先前由于看不到前途和力量而悲觀、苦悶的情緒。

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

熱點排行

建言點贊

圖片新聞