您好!今天是:2025年-4月24日-星期四

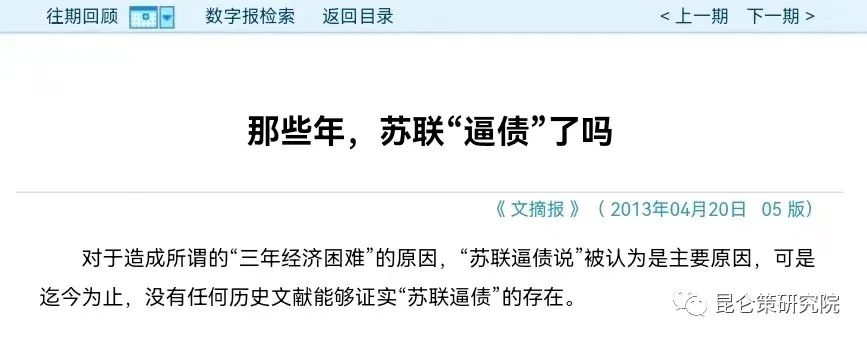

【《文摘報》2013年4月20日發文否定蘇聯逼債的文章,至今還在網上。】

01

我今年虛歲八十。三年困難時期蘇聯逼中國還債事,對于我們這些經歷過那個時代的人來說,根本不叫事。因為這是我們親身經歷過的事實。

可是現在某些學者教授卻說蘇聯逼債純粹子烏虛有,是騙局和謊言。試舉幾例:

——中蘇關系破裂后,蘇聯并沒有逼迫中國提前還清債務,而是中國要“爭口氣”,提前把債還掉。

——據說,當時中國用于抵債的雞蛋和蘋果運到邊境時,蘇聯都要用圈圈一個一個地套,如果能套得進去就是小的,就不合格,要被退回去;黃豆要一粒一粒地挑,每公斤要求黃豆不能超過多少粒,如果三次都不合格,整車皮的黃豆都要退過去。諸如這樣的蘇逼債的傳聞,流傳甚廣。

——在課堂上、田地間和車間里,中國老百姓繪聲繪色地描述中蘇邊境鐵路交接所在進行貨物交接時,蘇聯人的刁難。例如,稻谷一定要放在揚谷機吹到完全吹不出癟谷,蘋果要測量個頭大小,豬肉必須達到四指膘,甚至有流傳蘇聯人愛吃豬尾巴,中方只好在邊境割了豬尾巴運過去……然而這些種種逼債傳說都是中國的民間傳說,私下編的,為了中蘇交惡中占據道德制高點。

02

這些事是真的,還是有人故意編造的“謠言”?三年經濟困難時期,我正讀高中,見證了那個時代。建議這些專家、學者去走訪走訪那些健在的老人,問問當時他們的糧食定量是多少?每月肉、油、雞蛋的定量是多少?不要說買,就問他們當時能不能在市場上見到長得順溜點的蘋果?能不能見到長得順溜點的西紅柿?

你們還可以再問問,談資所說的“謠言”是從哪里來的?是領導為宣傳授意的嗎?

實際的情況是,在外貿部門或鐵路、碼頭都有專門為償還債務把關的機構。機構內的工作人員每天的工作就是負責按蘇聯的要求將蘋果、雞蛋等物品進行挑選、分門別類進行處理。這又不是什么保密工作,他們將自己工作中的所見所聞講給自己的親朋好友。親朋好友再把聽到的講給自己的親朋好友……就這樣傳播開了。這怎么是“謠言”?沒有親身的經歷和體驗,能編得這么栩栩如生嗎?

至于領導在某些場合列舉過這些事例,那也講的是事實,怎么能說是“謠言”呢?

碰巧,網上有這樣一個故事。這個故事也許能有助于大家認識事情真相。

新疆建設兵團某單位全部種了蘇聯人要的大豆。結果收獲后交貨時,蘇聯人又說大豆小不合格,全部給退了回來。這個單位的人只好吃了一年大豆。現在的老戰士還記得,那期間最害怕開會。黃豆吃多了要放屁,會場總是臭屁不斷、臭不可聞,弄得會場臭氣熏天。

再講一段我父親的親身經歷。不是1960年就是1961年。他到天津出差(當時他的職務是北京軍區后勤部長),住在天津市交際處的馬場道賓館。交際處長和父親是老熟人,閑聊中講了件剛發生的事。處長說,總理剛走。這真是人民的好總理啊!原來,總理一到就對他們“約法三章”,不準上酒、不準上肉或海鮮,每頓飯只準搞一兩個素菜,夠吃就行,不能浪費。”

第一頓飯,雖然沒有大魚大肉,但還是有一兩個肉菜。總理進來一看,臉都變了,轉身就離開餐廳。處長慌了,急忙跟上勸總理:“總理,我們的工作沒做好,您盡管批評。可飯總是要吃啊!”“吃飯,吃什么?你們知不知道國家現在的形勢?老百姓都吃什么?毛主席已經幾個月不吃肉了。我是總理,是做具體工作的,工作沒做好,是有責任的。這樣的飯我能吃得下去嗎?”

服務員端上一盤蘋果。看著又大又圓的蘋果,總理有意地問處長::“這么好的蘋果!看來你們天津市場供應不錯嘛!多少錢一斤?””市場上是買不到的。這是從碼頭外貿口那里專門給您搞的幾個。”處長如實回答。總理又問:“怎么市場上買不到呀?”“都拿去還債了。”總理嚴肅地端起果盤:“看來你還是知道的。既然這樣,把這幾個也拿去還債吧!”處長含著眼淚接過了果盤。

03

“中共中央從來不提蘇聯逼債”,該說法只以基層干部宣講和民間傳說方式長期傳播。

這似乎是一些專家學者否定蘇聯逼債很“過硬”的一個理由。

專家也是人,精力有限,不可能窮盡所有資料,難免有掛一漏萬的時候。這個理由真的有情可原。

但是,中共中央真的從來不提蘇聯逼債嗎?我見到的資料倒是可以為這種說法補補“漏”。

周恩來總理在20世紀60年代初的一次講話中也說過:造成當時的困難形勢一個重要原因是蘇聯政府“卡著我們脖子要債”。(引自王玉貴:《試析造成中國“三年經濟困難”的蘇聯因素》)

研究陳云同志的權威著作《共和國經濟風云中的陳云》說:1960年7月,蘇聯政府不僅突然單方面宣布撤回專家,“同時逼還抗美援朝的欠債”。(引自王玉貴:《試析造成中國“三年經濟困難”的蘇聯因素》)

周恩來總理、陳云同志都是中共中央副主席,他們能不能代表中共中央呢?

04

如果周恩來、陳云的份量不夠,那中共中央主席毛澤東總能代表中共中央了吧!

關于蘇聯逼債,僅我看到的資料,毛主席講話就有三次。

1960年7月,中共中央政治局在北戴河開會硏究還債問題。會議做出決定,爭取五年內把債務還清。會議還決定,成立中央外貿小組,擠出東西來還債;各地方也成立一個外貿小組,把錢擠出來還債。毛主席在會上說,中國人不信邪,不怕壓,也不怕逼債,就是要有這么 一個志氣。(吳冷西《十年論戰》217頁)這是毛澤東第一次提到“逼債”。

第二次提到逼債是1964年7月16日。毛主席在中南海頤年堂會見巴基斯坦商業部部長瓦西杜扎曼時說:“我們之間誰也不想剝削和壓迫誰,我們之間講平等,因此我們能夠成為平等的朋友。中巴兩國經濟都不發達,應該互相支持。”正是在這次談話中,毛主席提到:“蘇聯撤走專家,撕毀合同,我們沒有別的辦法,只有靠自己。蘇聯還逼我們還債,到明年可以還清。”(《毛澤東年譜》第5卷376頁)

第三次是1966年7月11日,毛主席在武昌東湖客舍會見尼泊爾王國太子比蘭德拉時,再次提及蘇聯曾向中國逼債。他說:“人是被迫努力的,我們也是被迫的。別人撕毀條約,撤退專家,我們沒有辦法,只好靠自己。我們一直說自力更生,可是有些干部并沒有真正聽。這一下,真的聽了。所以,撕毀條約、撤退專家是件好事,迫使我們自力更生。我們搞了石油,還有其他建設項目。人家還逼我們還賬,現在外債已經還清,只有內債,再過兩年也可以還清,那時就無債一身輕了。”(《毛澤東年譜》第5卷598頁)

這次毛主席沒有點名,但是很明顯,他所說的“別人”、“人家”,無疑指的是蘇聯。

05

除了毛主席等中央領導多次講蘇聯逼債外,許多具體事例更能說明蘇聯在逼債:

據周恩來總理的經濟秘書顧明回憶:“有一次,蘇聯的一個外貿部副部長在人民大會堂和總理談判,要我們還錢。總理說,我們現在暫時有困難。談完后,總理送他出來,他看見門口有一塊三百多公斤重的大石英石,就對總理說,你們如果沒有別的東西,這個就很好。總理頂他說,你要你就拿走。”( 中共中央文獻研究室編:《周恩來傳》下,中央文獻出版社1998年版,第1548頁)

這段回憶傳遞了如下信息:

1. 周恩來總理與一位蘇聯官員舉行過一次談判;

2. 談判的內容是蘇方向中方要債(還錢);

3. 總理表示還錢暫時有困難;

4. 蘇方官員不賣賬,“沒錢”可以用其它物品頂(石英石)。

這算不算逼債?答案就不用多說了吧!

06

1960年7月16號,蘇聯政府片面撕毀了同我國簽訂的600個合同,其中專家合同343個,科技合同257個,決定從1960年7月28號到9月1號,撤走全部在華專家1390名,同時終止派遣專家。

專家離開時帶走了全部圖紙、計劃和資料,并停止供應我國建設急需的重要設備,大量減少成套設備和各種設備中關鍵部件的供應,使我國250多個企業和事業單位的建設處于停頓、半停頓狀態,給我國的經濟建設造成了重大損失。

根據這種情況,中國外貿部長葉季壯于10月31日約見蘇聯官員,口頭聲明:由于自然災害和蘇聯撤走專家給中國造成了經濟困難,出口計劃必須調整。中方向蘇聯的訂貨要重新考慮;對蘇聯過去的貸款,仍然在1961至1965年還清本息;貿易方面,估計共欠蘇方20億盧布,可能要在5年內還清。(王泰平:《中華人民共和國外交史》第二卷,世界知識出版社1998年版,第241頁)

這本來是一個對蘇聯單方面撤走專家、破壞協定的被動反應。蘇方既然已經不再履行協定,中方當然要考慮調整。即使這樣,中方也沒有就確定5年還款時間,只說“可能”。

12月17日,蘇聯外貿部長帕托利切夫針對中方聲明,一方面說同意中方建議進行談判,另一方面又指責中方未協商就把“償還期限確定為5年”,逼迫中方應在合同有效期滿之日起三個月償清貿易欠款,同時宣布短期內不向中國提供汽油。

這有點太霸道了吧!當初你們單方面撕毀合同時跟誰商量了?你們毀約的行為給中國造成了那么大傷害和困難,還不準中國做必要調整,這不是典型的“只許州官放火、不許百姓點燈”嗎?如果連這都不叫逼債,真不知還有什么行為能叫逼債了!

07

1961年12月26日的外貿部《外貿通報》匯報貿易談判情況說:東歐各國中“德、捷兩國對華態度特別壞。民主德國派其政治局委員馬特恩來我國板起面孔向我要債。”(外貿部:《關于1961年對東歐六國貿易談判和貿易情況的通報及撤銷對東歐1962年以后預訂貨物和成套設備、推遲談判方案的請示》,1960-12-31——1961-7-11,外交部檔案館109-02992-01)

這些證據都確鑿地證明,蘇聯當年確實在向我們逼債,有些資料并不難找。為什么有些專家學者能得出“蘇聯逼債之說純粹子烏虛有”、“蘇聯根本沒有逼債”、“是為了爭口氣自己主動還債”的結論呢?是疏忽研究不到家還是另有隱情?

08

既然逼債是事實,為何在歷史文獻中鮮有記載呢?

1960年7月16日,收到蘇聯將撤離專家、終止合作與援助的照會后,毛主席有兩次講話。一次是接到蘇聯撤走專家照會的第三天,毛主席在政治局會上說,不管怎么樣,過去我們答應買武器彈藥按半價的,現在我們還是按半價還債,一個錢也不賴。經濟建設的設備也是一個錢不賴,欠多少還多少。因為這是蘇聯人民的錢,我們要對得起蘇聯人民。在我們困難的時候他們幫助了我們。現在他們領導這么反華,但是錢是蘇聯人民的錢,還是全部還清。各地方、各部門 要下決心把東西擠出來。延安時期那么困難,我們吃辣椒也不死人, 現在比那個時候好得多了,要勒緊腰帶,爭取五年內把債務還清。(《十年論戰》217頁)

另一次是7月18日下午在北戴河中直俱樂部禮堂,毛主席主持中央工作會議全體會議時說,我們不要忘記蘇聯黨和蘇聯人民在歷史上給我們很大幫助。現在不幫助了,我們只能采取自力更生、勤儉建國這個方針。非這樣不可。不是可以這樣,可以那樣,而是非這樣不可。我們既不能向赫魯曉夫乞求,也不能向美國乞求。他說,十月革命以后,沒有什么別的國,更沒有社會主義國家援助蘇聯,可是列寧就是開始領導蘇聯黨和人民進行建設。斯大林搞工業化也是依靠自己的力量。現在我們可能而且必須搞自力更生。這是列寧主義的道路。一國可以取得無產階級革命的勝利,可以建設社會主義。為什么非要外國援助才行呢?要走列寧、斯大林的道路,一國建設社會主義的道路。(《十年論戰》216頁)

第二段話很好理解,蘇聯單方面毀約后,我們只能選擇自力更生,沒有其他道路可選。但第一段話就要費點心思了。平白無故講什么還錢啊?這和撤離專家、斷絕援助挨得上嗎?

I960年7月,蘇聯政府不僅突然單方面宣布撤回專家,同時逼還抗美援朝的欠債,給我國經濟和外貿造成極大的壓力和困難。中國欠蘇聯的債,很大一部分是抗美援朝的軍火款,當時是作為盡國際主義義務,所以并沒有計較價格數目,現在赫魯曉夫逼債,黨內是有意見的。但毛主席一聲令下:還!《共和國經濟風云中的陳云》這段記載明確說明,當時蘇聯除了用照會的形式通知我國要召回專家外,還提出了還債的要求,聯系其單方面毀約的霸道行徑,說是逼債也不為過。抗美援朝我國付出了那么大的代價、犧牲了那么多人,現在蘇聯還好意思要債,激起與會者的不滿和憤慨是再自然不過了。

毛主席的這番話就是在做這些人的工作。

09

在討論還債的政治局會上,周恩來總理算了一筆賬:

按照過去的合同,在斯大林時期蘇聯援助我們的項目有156項,在赫魯曉夫時期又增加了148項,一共304項,到1959年底已經完成了109項,1960年將要完成48項,合在一起一共有157項,剩下來還有147項要在1960年以后完成。

蘇聯給我們的這些援助并不是無償的,而是要錢的。所謂“援助”,實際上是他們供給我們設備,我們向他們出口東西來償還,折合盧布計算費用。

這304項一共152億盧布。到1960年,我們已經還了72 億盧布,還剩下79億盧布。蘇聯撕毀這些合同,就意味著還沒有完成的147個項目要全部作廢。

周總理說,按80億盧布算,過去我們每年還他是5億左右的樣子。如果按5億左右算,我們要16年才能還清。如果提高一點,每年按8億算,那我們要10年才能夠還清。

政治局會議討論后決定:成立中央外貿小組,擠出東西來還債;各地也成立一個外貿小組,把錢擠出來還債。中央號召各部門、各省勒緊腰帶,要爭這口氣,爭取5年把欠蘇聯的債全部還清。

毛主席說,中國人不信邪、不怕壓,也不怕逼債,就是要有這么一股志氣。

由于毛主席說話了,不能忘記蘇聯人民對我們的幫助和支援,這債是還給蘇聯人民的,所以官方在大多數情況下只提“還債”,而很少提“逼債”。這是造成文獻或文件中鮮有“逼債”提法的一個重要原因吧!

10

中國當時正經歷百年不遇的特大自然災害。從經濟角度講,根本不具備還債的條件。經過幾年的觀察和爭斗,赫魯曉夫大國沙文主義傾向越來越明顯,特別是1958年長波電臺聯合艦隊事件暴露出軍事控制中國的意圖和不久前布加勒斯特會議的霸道行徑,更是讓毛主席及中央認識到盡快還清這筆外債的重要性。所以雖然是蘇聯首先索賬,但自己也有卸掉包袱的意愿。這是所以在文件或宣傳中不提逼債,而只是號召全國人民要爭口氣,勒緊褲腰帶埋頭還債的又一重要原因。

這是毛主席的一貫思想。蘇共二十大后,在準備《論無產階級專政歷史經驗》一文時,毛主席就叮囑:對我黨歷史上同斯大林有關的路線錯誤,只從我黨自己方面講,不涉及斯大林。

這次也是一樣,既然決定賬要還了,就不要在其他方面糾纏,計較對方態度已經沒有多少意義了。

11

有的專家說,

蘇聯撕毀合同撤離專家對中國經濟基本沒有什么影響。蘇聯撤走專家,對中國的經濟建設所產生的消極影響顯然是很小的,或者說“沒有直接關系”。

中國官方過分強調蘇聯撤回專家在造成I960年代初經濟困難中的作用,顯然是出于‘政治上的原因"。

蘇聯政府撤離專家、撕毀合同的行動對中國的經濟打擊是沉重的,還是“很小的”,事實最有發言權。

蘇聯對中國出口設備進行建設的304個項目,到1960年蘇聯撤離專家前已經完成或基本完成149項,尚未完成的有155項。蘇聯專家撤離時,帶走了全部圖紙、計劃和資料,并停止供應我國建設急需的重要設備,大量減少成套設備和各種設備中關鍵部件的供應,停止供應技術、設備、物資。這155項大多陷于癱瘓狀態。中國此前已經以出口農產品、礦產品方式對這些項目進行的巨大投資,存在著“作廢”的危險。

蘇聯政府的這次行動,撕毀了同我國簽訂的所有合同。使我國冶金、原子能工業、國防工業和軍事等40個部門的250多個企業和事業單位的建設,被迫中途停頓。如石景山鋼鐵公司的軋機正在安裝和調整設備、蘭州橡膠廠正在試生產、哈爾濱鋁壓延廠的鋁鎂車間正在施工中等等,都因蘇聯專家撤走而被迫停工,不能按期投產(參看《中國社會主義時期史稿》第二卷第199頁)。

這能說,蘇聯撕毀合同撤離專家對中國經濟基本沒有什么影響?這能說蘇聯撤走專家對中國的經濟建設所產生的消極影響是很小的,或者說“沒有直接關系”?這能說中國官方過于強調蘇聯撤退專家在造成I960年代初經濟困難中 的作用是出于‘政治上的原因?

真不知這些專家怎么想的,為了抹黑中國連起碼的常識都不顧了。得出這樣荒唐的結論,你們不覺得有損“專家”頭銜,有損自己的顏面嗎?

12

說起償還所欠蘇聯債務對中國經濟的影響,不能不提當時的特大自然災害。

首先要區分兩個概念:“三年自然災害”和“三年困難時期”。“自然災害”是指自然界發生的異常現象。而“困難時期”是指自然異常或人為活動造成的現象。1959-1961年是我國“三年自然災害”時期也是“三年困難”時期,但兩者含義是不同的。造成“三年困難時期”的原因包括自然災害、大躍進、償還蘇聯債物等方面,而造成“三年自然災害”的原因則簡單得多,就是“天象異常”。當時我讀高中,還是政治課的課代表。老師講政治經濟形勢時用的是“困難時期”,而講造成“困難時期”的原因時則把“自然災害”列為重要內容。現在有人說,過去只提“三年自然災害”是后來才改為“三年困難時期”,這是不符合實際的。當時什么情況下講“三年困難時期”,什么情況下講“三年自然災害”時期,區分得是很清楚的。

13

轉載一篇短文:

蘇聯逼債的真相:是一個長期在中國民間流傳的歷史謠言

中國人一向會找借口——尤其是碰上出了大事后,那借口找得是無所不知無奇不有。譬如,1958-1960年因“大躍進”而帶來的大饑荒,直接導致死亡的準確數字應該是4165.5萬人。對這以“人相食,要上史”那段時間,官方自然是借口多多。先是怪老天,說這三年是“三年自然災害”時期,也就是說不是政策制度有問題,是老天有問題。然而,事實卻不支持這一謊言:專家研究了這三年的水文地質及氣象資料,得出的結論是:這三年中國的自然條件屬于中等偏上,基本上屬于風調雨順,老天怪不著。老天怪不著,于是又怪鄰居,說是中國所以餓死這么多人,全是因為蘇聯赫魯曉夫逼債,害得我們拿自己糧食去還債,結果自己人餓死了。然而,這又是事實么?

所以轉這篇短文,因為這是一篇奇文,“奇文共欣賞”。這篇短文集中反映了歷史虛無主義者的一些觀點。解析這篇短文可以讓大家看到歷史虛無主義都是怎樣篡改歷史制造謠言的,這有助于了解當時中國的真實情況。

1959年至1961年無疑是新中國最為艱難的時期。但是是不是文中所說餓死了4165.5萬人?是不是當局把餓死人的“鍋”甩給了蘇聯的逼債?這幾年是不是真的“風調雨順”?

我不知道餓死4165.5萬人的根據是什么?是誰,又怎么統計出來的。我只提一個常識性問題,當時全國總人口在6.5億人左右,餓死4165.5人是什么概念?也就是說,每十幾個人中就會有一個人被餓死。這可能嗎?

看看國家統計局公布的數字:

時間(年) 人口(萬人) 增長率(‰)

1957 64653.00 23.23

1958 65994.00 17.24

1959 67207.00 0.19

1960 66207.00 -4.57

1961 65859.00 3.80

1962 67295.00 27.14

從災情前的1958年到1962年災情結束,除1960外其余4年人口都是凈增長。要是餓死了4千多萬人會是這個結果嗎?

更能說明問題的是災情結束后的1962年比災前1958年的絕對人口竟然凈增了1301萬人,比大躍進前的1957年絕對人口更是凈增了2642萬人。

關于這個問題,建議大家讀一讀數學專家孫經先教授依據歷史資料嚴密考證的辟謠文章(如《孫經先:駁關于“餓死三千萬”的所謂〈檔案解密〉》《李成瑞:批駁“餓死三千萬”謠言,為孫經先〈還歷史以真相〉作序》),比我講的更有說服力。

謠言過于離奇,“謠言”也就真的成為無法令人相信的謠言了!

14

雖不像文中說的餓死了那么多人,但畢竟是“三年困難時期”,畢竟有餓死人的現象,畢竟產生了嚴重的經濟衰退。是什么原因造成的呢?真如文中所說:“事實卻不支持這一謊言:專家研究了這三年的水文地質及氣象資料,得出的結論是:這三年中國的自然條件屬于中等偏上,基本上屬于風調雨順。”

我很懷疑這是專家的研究成果。如果真是專家的研究成果,能公布專家的大名和他的研究依據嗎?

不要再自欺欺人了!建國以后每年的災情都有正式報告,是公開的,起碼當時政治課是要講的。

現在已是網絡時代,那幾年是不是“風調雨順”,上網一查災情報告就清楚了:

1959-1961年中國災情報告

一九五九年

1959年全國出現了“受災范圍之大,在五十年代是前所未有的”嚴重自然災害,受災面積達4463萬公頃(每公頃等于1萬平方米,合15市畝,計6.8650億畝),成災(收成減產80%以上為成災)面積1373萬公頃(2.0595億畝)(《災情報告》第378頁)。其中成災占受災面積比例30.8%,與歷年比并不高,但集中在主要產糧區,河南、山東、四川、安徽、湖北、湖南、黑龍江等省區的旱災,占全國成災面積的82.9%,而且各種災害交替出現,對糧食生長影響十分嚴重。

本年災害從受災面積看已是建國以來前所未有,更重要的是災害種類繁多,在部分地區輪番發生。除旱災、霜凍、洪澇、風雹外,還出現了建國以來不多見的蝗災、粘蟲災、鼠災。

本年全年成災人口為8043萬人,超過1949-1958年平均數80%以上,其中山東、湖北、四川各占1000萬。本年春荒人口達9770萬人(主要指缺糧人口,包括外流逃荒、營養病、破產度荒、賣送兒女、非正常死亡人口),相當于1949-1958年各年平均值的2.87倍。

一九六〇年

1960年,繼1959年大災害后,全國大陸除西藏外又發生了建國后嚴重的,也是近百年少有的特大災害,受災面積達6546萬公頃(9.819億畝),成災面積2498萬公頃(3.747億畝),受災面積居建國五十年首位(《新中國五十年統計資料匯編》第35頁,國家統計局綜合司編,中國統計出版社1999年版。以下簡稱《五十年匯編》)。主要災害是北方為主的持續特大旱災和東部沿海省區的嚴重臺風洪水災害。

本年大災害不僅面積超過以往,而且是在1959年災害基礎上連續發生,危害極大,成災地區人口達9230萬人,春荒人口高達12980萬,相當于1949-1958年各年平均值的3.8倍。另一個特點是旱、洪災同時發生,反差極大,一個省內,部分地區暴雨洪水泛濫,另部分地區持續干旱,給救災帶來復雜困難。

一九六一年

1961年,全國連續第三年發生特大自然災害,受災面積6175萬公頃(9.2625億畝),僅次于上年,為建國五十年來第二位。而成災面積2883萬公頃(4.3245億畝),為1994年以前最高(《五十年匯編》第35頁),其中四分之一絕收(減產80%以上為絕收)。成災人口16300萬,也超過了上年。本年春荒人口高達21800萬,相當于1949-1958年各年平均值的6.4倍,占全國人口三分之一以上。

當時全國可耕地面積只有l6億多畝。三年中,一年受災面積超過37%,兩年受災面積超過56%。說這是”風調雨順”除了故意造謠,還能有其他解釋嗎?

1959-1961年“三年自然災害”,確實是建國五十年來范圍最大、程度最深、持續時間最長的最大自然災害,是造成三年經濟困難最直接的因素。正如周恩來1960年10月29日在中央政治局擴大會議上所說:“這樣大的災荒那是我們開國十一年所未有的,拿我們這個年齡的人來說,二十世紀記事起,也沒有聽說過。”(金沖及主編:《周恩來傳》第1558頁,中央文獻出版社1998年版)全國受災最嚴重的有10個省:河北、遼寧、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、湖北、廣東、四川;前三名是山東、河南、安徽。“(國家科委全國重大自然災害綜合研究組編:《中國重大自然災害及減災對策〈總論〉》,科學出版社1994年版,第38頁)在五十年代末期十分低下的生產力狀況下,人類抵御自然災害的能力十分有限,綜合國力較弱,遇到持續三年的如此特大嚴重自然災害,出現經濟困難是不可避免的。

三年自然災害最直接的后果是糧食大幅度減產,人均口糧的大幅度減少。

1958-1961年全國糧食總產量和人均口糧情況:

年 份 總產量(萬噸) 人均(公斤)

1958 19765 299.5

1959 16968 252.5

1960 14385 217.3

1961 13658 207.3

1961年與1958年的人均口糧相比,減少了92.2公斤,也就是說,每人每年要少吃180斤糧食。不僅僅是口糧減少,肉油等副食品都是憑票供應少得可憐。記得我當時的糧食定量是32.5斤,肉是每月半斤,油只有2兩。肚里沒油水,糧食就越發不夠吃。我大姐就是吃不飽飯營養跟不上得了嚴重的浮腫病。可見當時自然災害的嚴重程度。

15

除了自然災害的原因外,大躍進和人民公社運動中出現的“左”傾及“五風”(“官僚主義、強迫命令、瞎指揮、浮夸風、共產風”),特別是“浮夸風、共產風”加劇了災害程度。這個教訓應當汲取。

16

這是新中國刻骨銘心的“三年困難時期”。雖說造成困難的主要原因不在蘇聯,但中國是農業國,還債的主要成分是農副產品。赫魯曉夫正是看準時機,在中國最困難的時候,企圖用撕毀合同、撤離專家、停止援助、逼債等極端方法迫使中國服從他的指揮棒。這樣做,是不是加重了中國的困難程度?

沒有人把造成困難的“鍋”甩給赫魯曉夫,但認為赫魯曉夫是乘人之危趁火打劫、從中國饑民嘴中奪食不算冤枉他吧!

17

先不說我們自己怎樣認識這段歷史,看看一位蘇聯學者是怎樣分析這些史實的:

“蘇聯領導在召回專家后似乎寄希望中國領導向其重新請求援助,到時就可以‘強國’的立場迫使中方接受自己的條件。蘇聯在某種程度上更希望‘大躍進’的后果造成中國經濟混亂,嗣后令中國領導人更迭,由此又相應改變路線。這樣的情況有利于蘇聯加強對中國,特別是東北與新疆的控制。蘇聯領導人同樣希望,到那時就可以得到被毛澤東所拒絕的……”

“蘇聯召回專家的新的或軟弱的中國政府重新向蘇聯請求援助根本目的是試圖借用經濟手段為政治問題的解決施加影響,而達到的經濟依賴然后可以擴大到政治領域中,特別是對國防工業的投資。 ”(俄羅斯青年學者扎捷爾斯卡婭:《蘇聯從中國召回專家的原因及其后果》)

這位青年學者的眼光可謂入木三分,將赫魯曉夫對中國施壓的目的分析得再明白不過了。

18

現在有些人擺出依據說明蘇聯不僅沒有逼債,倒是建議過中國可以延期償還某些債務。

——赫魯曉夫還主動調整了盧布和人民幣的匯率,就是變相讓天朝少還錢了。

——1961年2月,赫魯曉夫寫信給周恩來,主動提出愿意向中國提供當時蘇聯最先進的米格-21戰斗機的樣品和全部技術資料。

——因為中國國內發生嚴重饑荒,1961年2月,赫魯曉夫致函毛澤東,主動提出,愿意通過借用形式提供給中國100萬噸糧食和50萬噸古巴糖。

——1961年3月,蘇聯政府主動提出,在兩國貿易中,中國所欠的10億盧布逆差可分五年償還,不計利息。

——1961年4月8日,赫魯曉夫在莫斯科專門接見了中國對外貿易部的正副部長葉季壯、李強,又談到可以推遲還債。

除列舉以上事實外,有的還舉出兩國發表的公報:“對于中國因農業遭災而在1960年貿易業務中產生的對蘇聯欠賬問題。蘇聯方面表示充分諒解,并向中國政府提出,上述欠賬在五年內分期償還,不計利息。蘇聯還建議,在今年8月底以前以借用的方式供應中國五十萬噸糖,以后在1964-1967年期間歸還,不計利息。中國方面以感激的心情接受了這一建議。”以及1961年4月10日,《人民日報》曾以專文對蘇聯的援助表示感謝:“由于我國遭受嚴重的自然災害,1960年供應蘇聯的商品有很大的欠交。蘇聯同志對此表示了同志式的合作和兄弟般的諒解。”

19

以上所舉都是事實,但能說明什么呢?能說明蘇聯不僅沒有逼債,反而主動幫助我們度過難關嗎?

所列舉的事實都發生在1961年,而撕毀合同、撤離專家及逼債都是1960年的事。智商再低也不至于低到連起碼的邏輯關系都不顧吧?

看來公知也在與日俱進,玩起了“穿越”。用1961年的“好心”“善意”來否定1960年“霸氣”“蠻橫”,上演的不就是現代版的關公戰秦瓊嗎?

這類事實不僅無法證明赫魯曉夫逼債的事實,還進一步引起人們對赫魯曉夫示好動機的質疑:

依據這些公知的分析,赫魯曉夫以上行為都是為了幫助中國度災:“因為中國國內發生嚴重饑荒……”可是他們恰恰忘了,“中國國內發生嚴重饑荒”早在1959就發生了。

赫魯夫如果真心愿意幫助中國渡過難關,為什么在同樣是“嚴重饑荒”的1960年卻要采取“毀約”“撤人”“逼債”這類不仁不義的高壓手段來對付中國呢?

20

不要以為赫魯曉夫真的是良心發現認識到自己錯誤改邪歸正了,他所以這樣做是因為當初錯打了算盤。他以為,用撤離專家、逼債等強硬手段就能壓服中國,迫使中國就范。沒有估計到毛澤東的骨頭這樣硬,中國人民的意志如此堅。

因此,當我國明確表示,同意還清這筆債務時,赫魯曉夫十分震驚、十分尷尬,但已騎虎難下了。繼續硬下去吧,還有什么新手段能使出來嗎?除了撕破臉皮徹底決裂外,實在沒有更“硬”的辦法了。于是,不得不硬著頭皮、換副面孔,搖起橄欖枝,企圖以“示好“援助”為誘餌引中共上鉤。

——你不是要加強國防嗎?好。我給你最新式的戰斗機。

——你不是遇到自然災害有人挨餓嗎?好,我給你提供糧食幫你渡過難關。

——你不是還債有困難嗎?好,欠的賬不要急,分幾年慢慢還。利息嗎?那就算了……

真大方、真慷慨啊!一年前能這樣做多好!

“吃人家的嘴短,拿人家的手短”。硬的咬不動,就給你點甜頭,不信你會到手的利益不要?只要你咬了鉤,就不怕你不服從我的擺布控制。

21

可惜,赫魯曉夫太高估自己的智商了。這些辦法在毛澤東和中國共產黨人面前恐怕連“小兒科”都算不上。連俄羅斯青年學者扎捷爾斯卡婭都知道赫魯曉夫這樣干行不通:“中國拒絕了蘇聯方面說重新派遣專家問題的數次建議與表態,因為讓步的代價對中國而言實在太沉重。”況且身經百戰經驗豐富的毛澤東周恩來了!

教訓就在眼前。這個當,當然不會再上。虛以委蛇,說幾句冠冕堂皇的話就是了。

至于公報、報紙的評論,由于當時還沒有徹底撕破臉皮,所謂稱頌的話不過是做做官樣文章而已。

22

對于為什么一再拒絕蘇聯的“好意”,1962年4月29日,中共中央在給蘇共中央的復信中明確回答了這個問題:

“現在,你們又提出向中國派遣專家的問題。坦白地說,中國人民信不過你們。中國人民剛剛治愈了你們撤退專家所造成的創傷。往事記憶猶新。在蘇共領導采取反華政策的情況下,我們不愿意上當了。”

23

赫魯曉夫這次又打錯了算盤。他面對的是不怕壓、壓不垮,更不會為嗟來之食彎腰的毛澤東和中國人民,下決心無論如何都要還清“欠債”。

中國當時工業基礎十分薄弱,還債的物品只能用農副產品。由于災情太嚴重了,農民也太苦了。李先念寫給毛澤東的一封信中說:“目前國家糧食庫存實在挖不動了,群眾的底子也空了,余糧區、缺糧區都很緊,幾個著名的高產區,余糧實在調苦了,農民生活水平大為降低。”(《李先念文選》,人民出版社1989年版第259頁)再用農副產品還債,只能進一步加重農民的負擔。用農副產品還債雖然難以為繼,但債還是要還下去。國家不得不犧牲長遠利益,用稀有金屬等戰略物資來解燃眉之急。

24

任務下達到了新疆阿勒泰地區的有關礦區。

2019年,我去了過去代號為“111”、被稱為中國稀有金屬搖籃的可可托海礦務局。

可可托海干部學院的老師為我講述了當年可可托海人還債的故事。

接到任務后,可可托海人喊著“苦我們也不能苦國家,難我們也不能難國家,卡我們也不能卡國家”;“老天爺卡我們的脖子,外國人也要卡我們的脖子,但是我們只要少吃一頓飯、多干一點活,就能早早還完外國的債”等口號展開了大會戰。

可可托海是中國的西北寒極,冬天氣溫是零下三四十攝氏度,大型設備根本沒法使用,只能靠簡單機械和兩只手。

為早日完成出口任務,礦區抽調黨員、團員和最精干的生產班組長、技術骨干、先進生產者、優秀工人及一些主動請戰的積極分子200人組成了采礦先鋒營,到最危險的礦點開采特富礦石。為此,有人寫下了遺書,做好了犧牲的準備。

先鋒營開采全靠人工作業,標準配置是榔頭、鋼釬、鐵鍬、牛皮背簍和麻袋。

采礦先鋒營指導員孫漢章回憶:“糧食里有麥稈、沙子。最困難的時候這樣的糧食都吃不上了,只能喝三碗糊糊”。但是沒有一個人退出生產一線。在遠離礦區的野外礦點,零下三四十度的雪地里,擺張毛主席像就是工人們的動力來源。

主戰場的三號礦脈有200多米深,是機械和人工相配合作業,天氣太冷的時候設備用不了,就只能靠人工將一袋袋礦石背到礦頂。

會戰最要勁的時候,恰恰也是可可托海糧食供應最緊缺的時候。為了保會戰勝利礦區實行糧食配給制:一線工人每人每天6個饅頭,車間工人每人每天4個饅頭,機關干部只有四碗糊糊。最困難的時候,工人每天四碗糊糊,干部只有三碗。

全礦6000多名職工有一半也就是3000多名職工得了浮腫病。“你腫得怎么樣?”成了當時工人們見面打招呼最常用的問候語。

就是在這樣艱苦的情況下,可可托海人完成了大會戰。據計算,可可托海人還的外債,可為一個750萬人口大型城市購買一年的口糧。

可可托海只是全國的一個縮影。它周邊及阿勒泰的許多礦也為還債做出了貢獻。

25

1964年12月21日至1965年1月5日,三屆全國人大一次會議在北京召開,周恩來總理在政府工作報告中宣布,中國已還清外債,國民經濟的調整已基本完成。

不容易呀!真的不容易呀!現在的人,恐怕很難體會到我們那一代人在聽到這一喜訊時既感慨又喜悅的復雜心情。嚴重的自然災害被戰勝了,蘇聯修正主義的高壓被粉碎了。站起來的中國人民有志氣,任何艱難險阻都擋不住新中國前進的步伐!

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞