2022年初中國科技領軍企業華為傳來一個壞消息:在美國的制裁和疫情的共同作用下,2021年華為全年總營收(預計6340億人民幣)將相比2020年營收8914億人民幣下滑28.9%,其中第三季度華為公司營收同比下降38%。

2022年,華為依然將面臨嚴峻的挑戰。同時又傳來一個關于華為的好消息:短短幾天時間,內置華為技術的AITO“問界M5”的全國訂單數量已經超過6000輛。這個數據已遠遠超過此前華為合作的第一輛車型,即累積銷量為6997輛。

華為已宣布自2021年,每年將向汽車領域的研發投入10億美元,特別是自動駕駛領域。目前,與華為有合作的汽車大企業有北汽、廣汽以及長安,這三家車企將采用華為的自動駕駛輔助系統。廣汽與華為共同開發的L4級自動駕駛汽車將于2024年量產,借助華為強大算法,實現更高階的自動駕駛。在年底華為正式公布了“星閃技術”,實現車載通信無線化、去線束,預計華為將為汽車領域帶來更多顛覆性創新技術。

清潔能源汽車的銷售在中國呈爆炸式增長,近幾個月的“同比增幅”超過100%。據中國汽車工業協會估計,清潔能源汽車在2022年中國汽車的總銷量將占比18%。而在2019年,只占5%。2022年中國將銷售2750萬輛商用和乘用汽車,即清潔能源汽車將達到500萬輛。華為深度參與造車的過程,通過與傳統汽車廠家合作的方式建立汽車業務,從而彌補美國限制手機業務帶來的損失。新能源汽車已成為華為在消費者業務領域的新增長點。

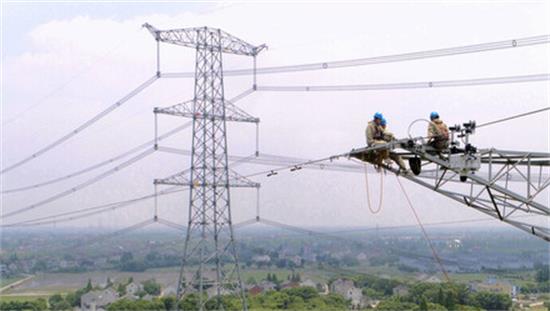

2021年華為通過鴻蒙歐拉生態建設持續投入,還成立軍團聚焦行業數字化,選擇煤礦、智慧公路、海關港口、智能光伏和數據中心能源這五個行業來成立軍團實現突圍。這其實也是為中國經濟和信息產業開拓出路。三十年前中國改革開放和信息產業剛剛開啟之時,華為是代理用戶小交換機,主要的客戶是煤礦、港口這樣的單位用戶。這些工、礦、運輸企業,他們是信息產業的剛需用戶,所謂的專網用戶,即對專業的信息化技術具有迫切需求和剛需客戶。如今電話普及了,這些專網用戶的需求從電話通訊早已轉向『無人化』、低碳、人工智能化、5G升級。僅礦山,全國就有5300個待進行升級的。這是巨大的未滿足的剛需,在海外的需求也很大,華為選擇的是這樣的剛需專網行業。這不只是為華為一家尋找技術出口,而是為整個中國信息產業尋求銷售出路,帶動信息產業的整體支出。

通過成立軍團,華為把基礎研究的科學家(華為在海內外具有龐大的科研機構,吸引了各國的科學家)、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家匯聚在一個部門,圍繞行業痛點,進行深度定制研發,一方便縮短產品研發的周期,另一方面擴展了解決痛點的深度和解決方案的廣度。一個部門統一面對,避免了內部踢皮球問題,以及對客戶需求的調研和滿足需求等問題。

相信未來不只五大軍團的出現,會有十大甚至二十大軍團的涌現。這些獨立軍團的出現,不僅將幫助華為提升營收,而且將開創新的商業模式。

美國在5G核心器件上的禁運,導致華為消費者業務部2021年一季度營收下滑50%,在手機領域也積極尋求新的商業模式,轉身核心技術提供者,而不是整機提供者。

華為消費者業務部主動推動開放式合作,向合作伙伴賦予技術能力,操作系統,及研發和設計服務或部分部品,向合作伙伴賦能,將合作伙伴推向自主品牌的整機提供商。

這樣做好處是推動整個5G產業的繁榮發展,發揮各家優勢把5G產業的餅做大。改變過去華為在5G產業鏈從網絡產品到終端產品都是整機提供商的通吃局面。

此外,華為在幫助合作伙伴發展自身產品還有一個優勢是過去積累的全球銷售渠道的優勢。

類似華為利用銷售渠道幫助賣合作伙伴的汽車一樣,華為還可以為手機整機的合作伙伴提供網絡上,以及線下全球華為零售店的銷售渠道。

華為消費者業務部通過重新定位,正走在向合作伙伴輸出技術能力和銷售能力的綜合技術服務商的轉型,而不是整機產品的提供商和制造商或品牌商。這樣的定位類似于谷歌+高通過去所做的。

同時華為通過愿與全球產業伙伴共 同努力開展技術創新, 推進綠色低碳和節能環保,助力綠色可持續發展,也找到華為的新藍海。中國是全球第二大經濟體和最大的二氧化碳排放國,從碳達峰到碳中和的碳排放強度起點高、實現時間緊。發達國家從碳達峰到碳中和一般需要40年到70年,而中國只有30年時間。根據WRI(世界資源研究所)統計數據,中國碳排放的41.6%由發電和供熱行業貢獻,23.2%來自制造業和建筑業用能,7.5%來自交通運輸領域。以上3個領域的碳排放量占比超過全國總量的72%。迎接綠色低碳經濟,華為新成立的新能源公司將大有作為。2021年10月華為以2.98億拿下深圳龍華一產業用地,占地地面積51萬平米,總建筑面積76萬平米,其中包括廠房61.6萬平,食堂5.5萬平,宿舍9萬平,預示綠色能源領域將成為華為新藍海。2021年10月18日華為宣布成功簽約沙特紅海新城儲能項目,該項目儲能規模達1300MWh,是迄今為止全球規模最大的儲能項目。

雖然2021年華為營收下滑了近3000億元,但華為卻進一步加大在研發的投入,這為華為的重新崛起奠定堅實基礎。2021年底12月17日,歐盟委員會發布2021年歐盟工業研發投入記分牌,統計了2020/2021年度,全球研發投入(R&D)最多的2,500家公司公布的經營數據。華為排名繼續上升,年研發投入達到1290億元人民幣,超過微軟,僅排在谷歌母公司Alphabet之后,位列第二,繼續超過了三星和蘋果的研發投入。而華為這些研發投入主要投資在人才和研發與創新管理上。

三十多年前,華為是一間在夾縫中生存的中國民營企業,從沒有技術沒有產品沒有市場沒有資金,“五無”的境地起步。華為剛創立時,也沒有技術人才。華為唯一有的是比其他企業更大力度吸引人才的管理。早期的華為,才十多位人員,在民居創業,就吸引到當時清華博士、重點大學碩士、少年班人才加入;90年代初,華為已是少年天才比比皆是,華為早期產品用戶交換機、CC08程控交換機、無線產品、軟交換等核心研發人員中都有很多各大名校少年班優秀人才。過去三十年來,華為的超速發展,依靠的是重視人才、尊重人才、主動發展人才的管理體系。2016年華為僅在硅谷的研發大樓就有超過1000位硅谷高級工程師,華為在俄羅斯、瑞典、英國、法國、意大利、日本、加拿大等,以及美國多個城市擁有研發中心,吸引了當地優秀人才。2019年前華為在海外研發中心吸引超過一萬名當地優秀人才,其中也有很多國外專家選擇定居到中國城市服務華為。

不過,最近三年因為美國對華為的禁運,引起外界對華為的猜疑,包括:華為資金緊張無法再高薪引入人才;對引入海外人才受地緣政治而受到影響。在各種不利的外部環境下,華為于2019年公開宣布”200萬年薪招募天才少年,讓人才泥鰍激活隊伍”,于2021年公開宣布”對頂尖人才給出有競爭力的薪酬,吸引“高鼻子”來中國工作”。這兩項人才策略,其實不是華為的新政策,而是過去三十多年一直持續堅持的”不拘一格降人才”的人才引進老政策。華為在受到美國禁運影響非常時期,再次亮出引進優秀人才的法寶,并重申堅持此政策。

多數企業都有引入高端人才的策略,但是作為研發與創新管理咨詢顧問的我也發現很多企業,匆匆引入明星人才只是噱頭。人才未發揮出作用,又匆匆離職。華為持續三十年在研發與創新管理體系上的更新再造,為引入少年天才,海外高端人才,提供了良好的土壤。再優秀的人才,也需要良好的研發與創新管理體系基礎上搭建的強有力的團隊和組織的支撐。技術攻關,不是天才靈光乍現,而是整個團隊的持續努力。研發與創新管理體系的更新再造,引入少年天才、海外高端人才,這些都是華為在基礎研發上的投入。華為至少擁有包括700多位數學家、800多位物理學家、120多位化學家,還有15000人在從事基礎研究,以及6萬多產品研發人員。同時,華為還與全球300多所高校、900多家研究機構和公司有合作,實施了7840個項目,已投資18億美元,簽署了對外付費的研發合作合同達1000多份。每年有30億~40億美元左右作為基礎研究投入,占研發費用的20%-30%。華為在十多個高等職業院校成立華為ICT學院,而全球已有超40萬人次獲得華為認證證書。

這些都是華為將重新崛起的底氣!

作者:張利華( zhanglihua96@163.com ),《研發與創新》及《華為研發》系列書作者,創華林管理咨詢有限公司創立者,研發與創新管理咨詢專家,清華大學產業創新顧問。2016年張利華在哈佛大學、硅谷、五所美國商學院、微軟研發中心等美國十個城市演講中國式創新受到好評。從事研發管理與技術創新領域的培訓及咨詢業務,十多年來幫助近百家中小企業完善管理、快速發展,通過創新與研發管理體系產生專利與產品驅動的超越式快速發展,取得的有效發明專利遠超過企業創立數年的積累。張利華致力于幫助培養出更多世界級卓越創新科技企業。

來源:研發與創新圈

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞