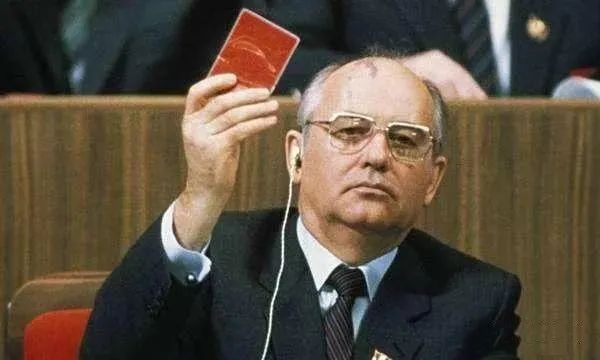

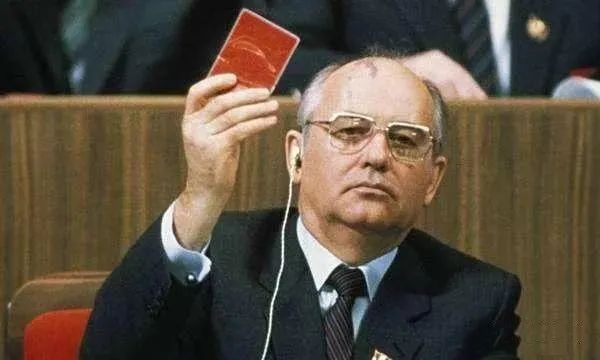

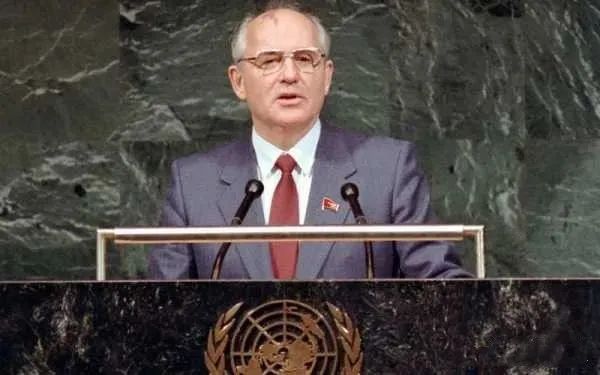

俄羅斯總統(tǒng)事務(wù)局中央臨床醫(yī)院當?shù)貢r間30日夜間發(fā)布消息稱,蘇聯(lián)最后一任領(lǐng)導(dǎo)人戈爾巴喬夫當天晚上因長期重病醫(yī)治無效去世,終年91歲。

另據(jù)塔斯社報道,戈爾巴喬夫?qū)⒈话苍嵩谀箍菩率ヅ梗o鄰其夫人賴莎所下葬的墓地。

戈爾巴喬夫出生于1931年3月,在1990年3月至1991年12月期間擔(dān)任蘇聯(lián)總統(tǒng),他是蘇聯(lián)歷史上第一任也是最后一任總統(tǒng)。他也是蘇共中央委員會的最后一位總書記和蘇聯(lián)最高蘇維埃主席團的最后一位主席。1990年,戈爾巴喬夫獲得諾貝爾和平獎。

【尹帥軍(昆侖策特約評論員)按】戈爾巴喬夫這個叛徒、罪人終于死了。可惜死的太晚,竟然活了91歲,而且還是善終的!偉大的蘇聯(lián),曾經(jīng)是多么輝煌,竟然被以戈爾巴喬夫為代表的叛徒們從內(nèi)部瓦解,轟然垮塌!蘇聯(lián)解體時,竟無一人是男兒!

蘇聯(lián)的歷史、蘇聯(lián)的叛徒、蘇聯(lián)的罪人,無數(shù)次給我們敲響警鐘,堡壘都是從內(nèi)部攻破的!像中國這樣的大國,永遠也不會被外部的敵人打敗!打敗中國的只可能是我們內(nèi)部的叛徒和蛀蟲!

2010年,A. B.奧斯特羅夫斯基出版新著《誰扶持了戈爾巴喬夫?》。米·戈爾巴喬夫上臺時的形勢,至今籠罩著神秘的面紗。是誰除掉了蘇聯(lián)最高層中他的競爭對手?為什么戈爾巴喬夫1985年3月在決定蘇聯(lián)命運生死攸關(guān)的蘇共中央政治局會議上輕松取勝而成為黨的總書記?在復(fù)雜多變的政治舞臺上,戈爾巴喬夫是怎樣左右逢源、逢場作戲的?以美國為首的西方是怎樣接觸、力促和扶持戈爾巴喬夫掌權(quán)的?以下是關(guān)于這方面內(nèi)容的摘譯。一、美國前中央情報局局長羅伯特·蓋茨:“我們對他(戈爾巴喬夫)很了解”著名蘇聯(lián)持不同政見者亞·季諾維也夫稱,1979年他僑居國外時,有人向他提出一個問題:蘇維埃制度的哪些地方最容易被攻破?他的回答是:“那些被認為是固若金湯的地方,即蘇聯(lián)共產(chǎn)黨機關(guān),它的中央委員會,它的政治局,最后是它的總書記。”、“只要把自己的人安排在這一位置”——在聽眾哄堂大笑中,他說:“只需幾個月他就可以搞垮黨的機關(guān)……然后,整個政權(quán)和管理體系開始出現(xiàn)解體連鎖反應(yīng)”、“其結(jié)果”是“整個社會的解體”。亞·季諾維也夫證實,一段時間過后,他曾與英國情報機構(gòu)某工作人員交談,該工作人員告訴他:“很快他們(即西方勢力)將把自己的人安排在蘇聯(lián)的王位。”當然,他沒有提及戈爾巴喬夫的名字,但季諾維也夫作出結(jié)論:這一諾言有先見之明。如果考慮英國從蘇聯(lián)改革中所得(不會多),英國特工機構(gòu)參與將戈爾巴喬夫推向權(quán)力最高峰的說法令人懷疑。因此,有些作者認為,米·戈爾巴喬夫(上臺)可能與美國中央情報局或共濟會,而不會是英國情報機構(gòu)有關(guān)。葉·利加喬夫前助理B.列戈斯塔耶夫最先散布的一種說法廣為流傳:“似乎,在占領(lǐng)時期,米·戈爾巴喬夫向德國當局作出了合作的書面承諾。”“在德國投降后,該書面承諾落入西方盟國手中,并成為他們進行‘敲詐’的工具。”但至今沒有證明這一說法的證據(jù),哪怕是間接的證據(jù)。因此,如果我們真想弄清這一問題,就不應(yīng)以訛傳訛,而應(yīng)將“西方和戈爾巴喬夫”作為特別研究題目。

因為在莫斯科大學(xué)學(xué)習(xí)的,不僅有蘇聯(lián)大學(xué)生,還有外國留學(xué)生。1953年,在法律系有幾十個留學(xué)生。他們之中的捷克人茲德涅克·姆林納日,米·戈爾巴喬夫不僅認識,他倆還是朋友。不過,他們之間的關(guān)系,無論在大學(xué),還是畢業(yè)后,至今沒有引起特別注意。至于戈爾巴喬夫1950至1955年與在莫斯科大學(xué)學(xué)習(xí)的其他留學(xué)生的相互關(guān)系,更沒有人研究。戈爾巴喬夫傳記的作者A. C.格拉喬夫斷言,1955至1985年,米·戈爾巴喬夫和茲德涅克·姆林納日沒有保持聯(lián)系,30年中他們只在1967年見過一次面,而且很偶然。但之后,正是A. C.格拉喬夫自己引用了戈爾巴喬夫1994年對《共青團真理報》的下述講話:“茲德涅克是我最親密的朋友,比任何人都更親密。”難道,他們這樣好的關(guān)系,大學(xué)畢業(yè)之后沒有通信聯(lián)系?2002年戈爾巴喬夫證實:“我有一個朋友叫茲德涅克·姆林納日,直到他生命的最后時刻,我們都保持著友好關(guān)系。”有人據(jù)此認為,1955年之后,戈爾巴喬夫和茲德涅克·姆林納日繼續(xù)保持著聯(lián)系,但只是不宣揚罷了。為了弄清形成這一狀況的原因,必須考慮下述情況:莫斯科大學(xué)畢業(yè)后,1955至1963年,茲德涅克·姆林納日在捷克國家與法研究所工作,1963至1967年,任捷共中央委員會法律問題委員會書記,1968年任捷共中央委員會書記和主席團成員,是“布拉格之春”的領(lǐng)袖之一;正是出于這一原因,1968年他被解除職務(wù),1970年被開除出黨;1977年,茲德涅克·姆林納日簽署了《七七憲章》,并被迫僑居維也納。當選總書記之后,戈爾巴喬夫立即邀請茲德涅克·姆林納日赴莫斯科,但與他的會見沒有公開。研究“戈爾巴喬夫和西方”問題,還應(yīng)關(guān)注戈爾巴喬夫參加的1961年在莫斯科舉行的世界青年論壇。在該論壇上,戈爾巴喬夫受全俄列寧共產(chǎn)主義青年團中央(也許不只是團中央)的委托,“負責(zé)意大利代表團”。他由此開始了與意大利共產(chǎn)黨人的聯(lián)系,而這意味著與后來被稱為歐洲共產(chǎn)主義運動的聯(lián)系。1966年,戈爾巴喬夫首次出國,訪問德意志民主共和國。1969年9月,他應(yīng)邀參加保加利亞的慶典活動;同年11月,赴捷克斯洛伐克出差。1971年,在意大利,他第一次認識“資本主義世界”,之后他訪問了“法國、比利時、德意志聯(lián)邦共和國”。戈爾巴喬夫還和造訪斯塔夫羅波爾邊疆區(qū)的外國人建立了聯(lián)系。他們主要是來自中歐友好國家的黨務(wù)和國務(wù)活動家。在這里,他還開始接觸“資本主義國家”的代表,他們是為了生意而訪問該邊疆區(qū)的。其中包括英國約翰·布朗(John Brown)公司,德國的林德(Linde)公司,美國的聯(lián)合碳化物(Union Carbide)公司,它們是參與設(shè)計和建設(shè)化工廠的,還有為該項目提供資金的英國摩根建富(Morgan Grenfell)銀行。在成為蘇共中央委員會書記后,戈爾巴喬夫的國際交往擴大了。由于農(nóng)業(yè)屬于他的工作范圍,他參與了糧食的進口,而恰恰在這一時期,糧食的進口有著特殊的意義。與此相關(guān),下述事實引人注目。當戈爾巴喬夫夫婦從斯塔夫羅波爾調(diào)到莫斯科,如何安排賴莎·馬克西莫芙娜的工作,成了一大問題。根據(jù)Л. Н.蘇馬羅科夫的回憶,他為她在莫斯科一所大學(xué)找到了一個位置。但賴莎·馬克西莫芙娜突然聲稱,米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇在書記的位置上未必能久留,他很可能很快被解除職務(wù)和派到某個地方當大使。因此,她要學(xué)習(xí)英語而不到大學(xué)教授哲學(xué)。調(diào)到莫斯科后,賴莎·馬克西莫芙娜未必真正準備“整裝待發(fā)”(出國當大使夫人),很可能是拒絕為她安排的工作后,她決定成為家庭主婦。有理由認為,她對英語產(chǎn)生興趣,是因丈夫調(diào)到首都后,她寄希望于他經(jīng)常出國和擴大與外國人的會見,看來她準備參與這些會見。

重要的是確定究竟是什么時候外國開始注意戈爾巴喬夫的。中央情報局前局長羅伯特·蓋茨在其回憶錄《來自陰影》一書中這樣寫道:“1983年初,中央情報局熱切地歡迎戈爾巴喬夫的出現(xiàn),他是安德羅波夫提拔的。”是什么引發(fā)了這一熱切?羅伯特·蓋茨承認:“我們對他很了解。”中央情報局搜集蘇聯(lián)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人的情報很正常,如不這樣做,反而奇怪。就此問題,前白宮工作人員之一約翰·波因德克斯特在與彼得·施魏策爾座談時證實:“我們擁有很好的關(guān)于蘇聯(lián),特別是政治局和領(lǐng)導(dǎo)人的情報。”的確,在20世紀60年代中期出版的《間諜藝術(shù)》一書中,艾倫·杜勒斯承認:“西方情報機構(gòu)密切關(guān)注著這些人物的出現(xiàn),而且,對各個級別的共產(chǎn)黨員,從最高層到基層,認真建立檔案卷宗,詳細記錄他們的活動和講話,個人和社會生活的有關(guān)情況。”但中央情報局未必搜集黨組織和黨委書記們的情報,也許,在蘇聯(lián)社會發(fā)揮特殊作用的黨組織例外。比如,蘇共中央委員會機關(guān)的黨組織,或蘇聯(lián)克格勃。區(qū)委和市委一級,如果不是莫斯科、列寧格勒和其他大城市,中央情報局未必感興趣。但幾乎可以肯定地說,所有共和國、邊疆區(qū)和州的首府均在美國特工機構(gòu)關(guān)注的視野之內(nèi)。在這種情況下,戈爾巴喬夫的姓名出現(xiàn)在中央情報局人物資料卡片的時間,不會晚于1968年,當時他任斯塔夫羅波爾邊疆區(qū)黨委第二書記。在人物資料卡片中輸入其黨務(wù)活動、公開講話、“個人和社會生活”資料的時間,也不會晚于這一時段。搜集此類情報的目的何在?關(guān)于這一問題,艾倫·杜勒斯在自己的書中并沒有說明。但這一問題的答案不難找到。這樣的情報是必要的。第一,是為了對蘇聯(lián)黨和國家機關(guān)業(yè)已存在的集團作出評價,預(yù)測可能出現(xiàn)的人事變遷;第二,對將與美國政府打交道的人有所了解,即在與這些人建立關(guān)系時,不能出現(xiàn)失誤;第三,在蘇維埃和黨的活動家中,招募自己的間諜,當然他們不一定要從事間諜活動。克格勃將軍西多連科回憶說:“20世紀60年代中期,克格勃從其消息來源得到了關(guān)于中央情報局和美國其他特工機構(gòu)轉(zhuǎn)入招募所謂利益代理人的第一份情報。”、“而招募這些利益代理人,是為了在將來使用,即指望在今后的某一未知的時刻,他們能夠晉升到黨和國家機關(guān)、有影響的社會機構(gòu)以及蘇聯(lián)軍隊,并在那里工作。”克留奇科夫曾寫過蘇聯(lián)官僚機構(gòu)內(nèi)部“利益代理人”的出現(xiàn),只是在赫魯曉夫時期。但這表明他不實在,或不懂行。自古以來,所有國家都希望其他國家有“自己的人”。我們不知道,1983年之前中央情報局掌握了關(guān)于戈爾巴喬夫的什么具體情報。但根據(jù)所有情況判斷,關(guān)于戈爾巴喬夫的情報使美國特工部門相信,可以利用他為自己的政治利益服務(wù)。牛津大學(xué)教授阿爾奇·布朗斷言,1980年10月22日他得知戈爾巴喬夫當選為蘇共中央政治局委員時,他立即將其確定為“具有不同尋常的、深遠的重大意義的事件”。類似意見可以理解為:1978至1980年,此前鮮為人知的省級書記突然成為蘇共中央書記,之后成為中央政治局候補委員,最后又成為政治局委員。但布朗指出,早在1978年,當戈爾巴喬夫成為蘇共中央書記時,已引起了他的注意。當1979年6月他與(“布拉格之春”領(lǐng)導(dǎo)人之一、戈爾巴喬夫的大學(xué)好友)茲德涅克·姆林納日會見后,他對戈爾巴喬夫的興趣更加濃厚。

如果說,布朗在1978年開始注意戈爾巴喬夫,那么,美國外交官杰克·馬特洛克早在1975年就已知道了戈爾巴喬夫的名字。馬特洛克生于1929年,1950年畢業(yè)于北卡羅來納州大學(xué),1952年在哥倫比亞大學(xué)俄羅斯研究所獲得碩士學(xué)位,自1953年在達特茅斯學(xué)院教授俄語。1961年首次派駐莫斯科,前后大約工作了兩年,任副領(lǐng)事和三等秘書。20世紀60年代他在非洲工作過,然后調(diào)到國務(wù)院。1971至1974年在國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)蘇聯(lián)處。1974年再次派駐莫斯科,擔(dān)任副大使。后來,他在自己的回憶錄中承認,自1961年,他已經(jīng)在設(shè)法“搞清”蘇共中央機關(guān)。在說明20世紀70年代中期他已經(jīng)知道戈爾巴喬夫的名字時,馬特洛克在其回憶錄中說,他所知道的戈爾巴喬夫是一個“試驗者”和在仕途上“春風(fēng)得意的人”。1975年,馬特洛克訪問了斯塔夫羅波爾邊疆區(qū)。這是一次工作訪問,因為正是這一時段大使回國,馬特洛克“臨時領(lǐng)導(dǎo)美國駐莫斯科大使館”。遺憾的是,關(guān)于馬特洛克的斯塔夫羅波爾之行,暫時我們一無所知。我們只知道,為他組織了“邊疆區(qū)游覽”活動,大部分時間“或在汽車上,或是宴請”。到斯塔夫羅波爾后,馬特洛克表示了“拜訪地方領(lǐng)導(dǎo)人”,即戈爾巴喬夫的愿望,盡管馬特洛克承認這不符合“慣例”。馬特洛克寫道:“我希望,他與其他州令人討厭的蘇聯(lián)人不同,會打破慣例,接見美國外交官。”但小心翼翼的米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇沒有“違反慣例”,他把馬特洛克“轉(zhuǎn)給”地方執(zhí)行權(quán)力機構(gòu)一把手,即邊疆區(qū)執(zhí)委會主席。按照馬特洛克的說法,他未能與戈爾巴喬夫會見,直到1985年5月他才與戈爾巴喬夫認識。但時任蘇共斯塔夫羅波爾市委第一書記的卡茲納切耶夫證實:“在拒絕個人接待美國外交官后,看來戈爾巴喬夫理解,既然外交官遠道而來,就絕不會甘心空手而歸。戈爾巴喬夫在邊疆區(qū)委為馬特洛克舉行了正式的招待會,邊疆區(qū)委所有書記都參加了,其中包括米·戈爾巴喬夫。”因此,美國外交官與戈爾巴喬夫結(jié)識,并不是在1985年,而是在1975年。令人疑惑的是,為什么馬特洛克要刻意隱瞞這一事實。未來,人們可能從國務(wù)院的文件了解真相,因為馬特洛克必須報告斯塔夫羅波爾邊疆區(qū)之行。也許有關(guān)文件在中央情報局。

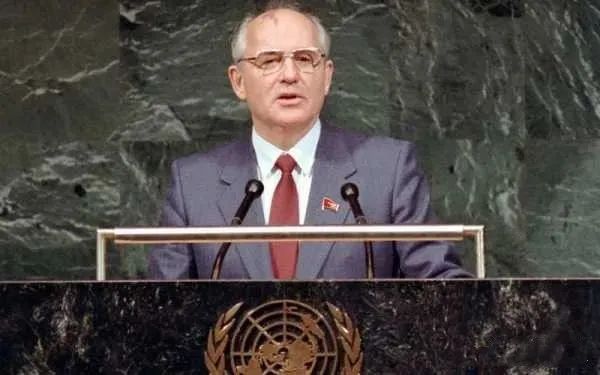

二、1984年初華盛頓要求與戈爾巴喬夫建立“秘密”聯(lián)系1984年3月,日內(nèi)瓦會議蘇聯(lián)代表、裁軍大使B. Л.伊茲拉埃良——是他曾介紹Г. А.阿爾巴托夫與喬治·布什認識,收到了參加同一會議的美國同行路易斯·菲爾德斯的邀請。路易斯·菲爾德斯擬與他舉行一次“不帶有任何立場”的會見,這意味著是進行非正式對話的邀請。在會見中菲爾德斯稱,華盛頓希望與克里姆林宮領(lǐng)導(dǎo)人建立重要的和務(wù)實的接觸。似乎在安德羅波夫逝世后,里根政府確實決定與莫斯科密切聯(lián)系,但為什么里根政府不將此意直接通告蘇聯(lián)國家元首、蘇聯(lián)外交部或至少是蘇聯(lián)駐華盛頓大使?原來,要組織的是非正式的、秘密的會見。國家元首之間的秘密接觸司空見慣,但菲爾德斯建議的特別之處在于,“不久即將訪問日內(nèi)瓦的副總統(tǒng)布什”想在訪問期間“秘密”會見“一位新的蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人”。根據(jù)菲爾德斯的談話,這里所指的是戈爾巴喬夫,而戈爾巴喬夫“最有可能成為未來的蘇聯(lián)領(lǐng)袖”。與此同時,菲爾德斯強調(diào),“會見不僅應(yīng)嚴格保密”,而且“關(guān)于會見,任何人都不應(yīng)知道”。布什的中間人稱:“蘇聯(lián)領(lǐng)袖可以化名來,可以編造某個理由。”這一建議使伊茲拉埃良左右為難,因為,美國政府試圖與蘇聯(lián)國家領(lǐng)導(dǎo)人之一建立非正式的接觸,不僅要對國家所有領(lǐng)導(dǎo)人保密,還不能讓國家首腦知道。繞過外交部部長將美國的建議直接轉(zhuǎn)告戈爾巴喬夫?這將意味著他的仕途面臨威脅。通過葛羅米柯轉(zhuǎn)告?這等于把該建議的秘密告訴了葛羅米柯。情況如此不同尋常,致使伊茲拉埃良不知所措。雖然根據(jù)工作要求,他應(yīng)首先將上述談話通報外交部,但他下不了決心。B. Л.伊茲拉埃良是這樣寫的:“4月中旬,布什抵達日內(nèi)瓦。他在裁軍會議上的發(fā)言安排在4月18日,而會議之前,布什的好友薩德-魯金·阿迦·汗將電話打到我的房間。”、“薩德-魯金·阿迦·汗‘神秘兮兮地’告訴我,‘17日晚’,‘我們的共同朋友’,即布什,想與我在他那里見面。”、“開始是三人在一起談,后來薩德-魯金·阿迦·汗離開,只有我和布什兩人。他立即將話題轉(zhuǎn)入蘇美進行非正式會見的可能性。但作為會談對象,他只點了一個人——蘇聯(lián)未來領(lǐng)袖——的名字。‘你們下一個領(lǐng)袖將是戈爾巴喬夫’,布什十分有把握地說。”伊茲拉埃良特別強調(diào),如果菲爾德斯只將戈爾巴喬夫稱為契爾年科可能的繼承人,則布什在談及這一問題時顯得十分有把握。如我們以后所看到的那樣,黨的高層圍繞契爾年科接班人的斗爭一直在進行,直到他去世。布什十分有把握的根據(jù)是什么?難道這一問題由華盛頓解決?伊茲拉埃良答應(yīng)布什將他的建議“報告給莫斯科”,但他又不敢以書面形式報告如此重要的情報,于是他親自回到莫斯科。當然,他沒有急于到老廣場見戈爾巴喬夫,而是直奔斯摩棱斯克廣場見葛羅米柯。

伊茲拉埃良回憶說:“大約4月24日,在莫斯科與部長第一次會見時,向他報告了布什的提議。葛羅米柯認真地傾聽匯報,沒有打斷匯報,也沒有提任何一個問題。而當我結(jié)束匯報之后,出現(xiàn)了令人難堪的沉默。部長的視線離開我,看著某個地方并緊張地思索著,之后轉(zhuǎn)向我說:‘嗯,關(guān)于裁軍會議的情況如何?’我明白了,這次談話已經(jīng)結(jié)束。”1991年,伊茲拉埃良第一次將這一段歷史寫在自己的回憶錄中。根據(jù)他的講述,在出版回憶錄之前,他將此事告知布什,并得到了他的同意。伊茲拉埃良回憶錄的發(fā)表,立即引起了關(guān)注。一些文章的作者利用他公布的材料,不僅指責(zé)戈爾巴喬夫拿了美國人的錢,還與中央情報局合作;而另一些人從這一材料中,看到了下述證據(jù):是“美國人任命戈爾巴喬夫”為總書記的。1999年布什出版了自己的回憶錄,其中包括《與維克多·伊茲拉埃良大使座談備忘錄》。但在該文件中,他甚至完全沒有提及想秘密會見戈爾巴喬夫一事。難道伊茲拉埃良杜撰了1984年與布什的談話?1984年春,他寄給蘇聯(lián)外交部副部長Г.科爾尼延科的非正式信件,回答了這一問題。在該信中,伊茲拉埃良讓他知道了自己與美國副總統(tǒng)的會見并報告說:“在座談中,布什多次重復(fù)地、死乞白賴地讓人接受的思想是,舉行非正式、幾乎是秘密的,與和他同一級別的一位蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人的會見(即蘇聯(lián)的第二把手,明顯暗示是戈爾巴喬夫)。當然,里根知道這一想法,看來是支持這一提議的。我感到,布什愿意在任何時候和任何地點舉行這樣的會見。”與此有關(guān),應(yīng)提請注意的是,布什在發(fā)表自己的備忘錄時,并沒有對伊茲拉埃良的回憶錄提出質(zhì)疑。這使人們有理由認為,1984年在向總統(tǒng)辦公廳通報與伊茲拉埃良會見時,布什認為自己就戈爾巴喬夫問題向總統(tǒng)報告是絕對的機密,以至于不能將這一部分談話放在正式文件中。因此,伊茲拉埃良關(guān)于1984年4月他與布什會見的回憶錄是可信的。伊茲拉埃良還寫道:“關(guān)于秘密與戈爾巴喬夫會見的可能性,美國人是否通過其他渠道進行了試探,我不清楚。我也不知道克里姆林宮領(lǐng)導(dǎo)人是否討論了這一問題。多半是沒有討論。”

三、通過芬蘭總統(tǒng)再次設(shè)法與戈爾巴喬夫建立“秘密”聯(lián)系看來,對于與戈爾巴喬夫建立“秘密”聯(lián)系的提議能否成功,美國政府沒有抱很大希望。他們同時在尋找其他途徑組織與戈爾巴喬夫的秘密會見。這一時期在國務(wù)院主管蘇聯(lián)方向的馬特洛克曾寫道:“雖然我們設(shè)法與他建立直接聯(lián)系,但不清楚如何著手。”1984年2月23日后,戈爾巴喬夫已經(jīng)主持書記處會議(即形式上已是黨的第二把手),但他擔(dān)任這一角色是“臨時性”的,并沒有以書面形式確認。所以,從手續(xù)角度看,他依然只是主管農(nóng)業(yè)的蘇共中央委員會書記。不過,3月4日,蘇聯(lián)舉行了最高蘇維埃選舉。4月11日,新的最高蘇維埃召開了第一次會議,當日,戈爾巴喬夫被選為外事委員會主席。正如克留奇科夫所指出的那樣,在勃列日涅夫時期是蘇斯洛夫領(lǐng)導(dǎo)該委員會,在安德羅波夫時期是契爾年科領(lǐng)導(dǎo)該委員會。換句話說,這一職務(wù)總是由黨的第二把手擔(dān)任。因此,選舉戈爾巴喬夫擔(dān)任這一職務(wù),是安德羅波夫去世后戈爾巴喬夫成為蘇聯(lián)共產(chǎn)黨中央委員會第二書記的補充證明。有鑒于此,馬特洛克指出,出現(xiàn)了“以國會領(lǐng)導(dǎo)人的名義向他發(fā)出邀請的可能性”。不過,在研究這一可能性之時,美國政府得知,芬蘭總統(tǒng)毛諾·科伊維斯托計劃訪問蘇聯(lián)。在指出這一事實時,馬特洛克關(guān)于戈爾巴喬夫是這樣寫的:“(我們)試圖通過芬蘭總統(tǒng)毛諾·科伊維斯托與他進行接觸”。毛諾·科伊維斯托4月26日抵達莫斯科,4月27日飛抵克里米亞休息。無論在機場迎接他的人,還是在與契爾年科的會見中,都沒有發(fā)現(xiàn)戈爾巴喬夫的身影。但如果考慮到,他已于4月11日當選為外事委員會主席,毛諾·科伊維斯托可以親自拜訪戈爾巴喬夫并向他轉(zhuǎn)交里根政府的提議。從馬特洛克的書中可以明顯地看出,舉行了類似會見。這樣,不早于26日,但不晚于27日,戈爾巴喬夫得到消息,里根政府想與他建立非正式的聯(lián)系并把他視為蘇聯(lián)國家未來的首腦,進行預(yù)備性談判。如果說美國副總統(tǒng)有一定的行動自由度,那么蘇聯(lián)共產(chǎn)黨中央委員會書記出國,則不僅要征得同意,還需得到政治局的批準。很難說這是不是巧合,但我們知道,正是在1984年4月末,進行了一次取消戈爾巴喬夫主持蘇共中央書記處會議資格的不成功的嘗試。與此相關(guān),上述提到的情節(jié),值得特別關(guān)注。特別是,這涉及葛羅米柯的立場。我們不清楚米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈爾巴喬夫?qū)γ绹慕ㄗh作何反應(yīng),也不知道他是否將這一建議通報給黨的領(lǐng)導(dǎo)人或一直作為機密加以保守,盡管這是不可能的。因為,根據(jù)某些資料,毛諾·科伊維斯托曾與克格勃合作。不管怎么說,事件的進一步發(fā)展使人有理由認為,戈爾巴喬夫沒有拒絕美國的建議,即他表示愿意與美國領(lǐng)導(dǎo)人舉行秘密談判。

四、意大利總統(tǒng)突然提出會見戈爾巴喬夫,會見以“友好的擁抱結(jié)束”正當美國人就邀請戈爾巴喬夫一事琢磨對方的立場之時,戈爾巴喬夫自己出國了。因為,1984年6月11日,意大利共產(chǎn)黨領(lǐng)袖貝林格逝世。當天克里姆林宮就得到了消息。開始莫斯科擬派以波諾馬廖夫為首的代表團參加吊唁活動,但意大利共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人對這一決定持消極態(tài)度,他們建議的代替人選是戈爾巴喬夫。這一建議被接受,12日早晨,意大利共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人得到通知。13日晨,蘇聯(lián)代表團抵達羅馬。同一天,舉行了葬禮。根據(jù)戈爾巴喬夫的回憶:“(晚上)七點多”,“在我們的大使館官邸,我們會見了意大利共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)成員”。“談話持續(xù)了一整夜,凌晨,當我們各自離開的時候,形成了某種相互諒解的氛圍。”正如一位會見參與者所指出的那樣,意共領(lǐng)導(dǎo)人提出的很多問題來自塔·扎斯拉夫斯卡婭的《新西伯利亞市的報告》。但戈爾巴喬夫的講話讓他們驚訝,他說,主要的問題不是經(jīng)濟,更使他擔(dān)憂的是民族問題。1984年,民族問題還沒有任何威脅性。但這說明,戈爾巴喬夫清楚地了解,所設(shè)想的經(jīng)濟分權(quán)和與此相關(guān)的擬議中的地區(qū)性經(jīng)濟自負盈虧,會導(dǎo)致離心力的加強,將會使民族問題加劇。14日,舉行了戈爾巴喬夫和意大利總統(tǒng)佩爾蒂尼的會晤。也許,戈爾巴喬夫完成了蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的委托?沒有。戈爾巴喬夫回憶說:“我們的出行非常倉促,政治局沒有任何特別指示。”蘇聯(lián)駐羅馬大使Н.盧尼科夫回憶說,14日早晨,當蘇聯(lián)代表團準備出發(fā)赴機場之時,電話鈴聲響了。意大利總統(tǒng)佩爾蒂尼表示愿意“會見莫斯科的客人”,即戈爾巴喬夫。戈爾巴喬夫回憶說:“第二天,6月14日,意大利共和國總統(tǒng)佩爾蒂尼接見了我……這是一次內(nèi)容豐富的座談,而當我們分別時,友好的擁抱是真誠的。”蘇聯(lián)駐羅馬大使Н.盧尼科夫證實:“座談持續(xù)了40分鐘。”是什么激發(fā)了佩爾蒂尼與戈爾巴喬夫會見的愿望?他們談了些什么?為什么會見以友好的擁抱結(jié)束?戈爾巴喬夫沒有談及。戈爾巴喬夫在自己的書中寫道:“當天,我們飛回莫斯科。在機場為我們送行的是(意共領(lǐng)導(dǎo)人)帕伊耶塔和魯比。”按說,他們到達莫斯科的時間應(yīng)該是白天,但根據(jù)切爾尼亞耶夫(曾任戈爾巴喬夫助理)的日記,代表團回到莫斯科的時間是晚上。1984年夏,戈爾巴喬夫的名字開始在西方大眾傳媒出現(xiàn)。6月18日,切爾尼亞耶夫在其日記中記下了與阿爾巴托夫[5]的一次會面,他記述了阿爾巴托夫的下述講話:“現(xiàn)在,戈爾巴喬夫是我國在國外最受歡迎的活動家。報刊公開地以‘皇儲’的形象描繪他。”

(作者:A. B.奧斯特羅夫斯基,譯者:馬維先;來源:轉(zhuǎn)編自“尹帥軍”微信公眾號,原載“《親歷蘇聯(lián)解體:二十年后的的回憶與反思》”,修訂發(fā)布;圖片來自網(wǎng)絡(luò),侵刪)

【昆侖策網(wǎng)】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網(wǎng)宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發(fā)現(xiàn)人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網(wǎng)絡(luò)時代發(fā)揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

呂景勝:重慶抗御山火背后的中國森林火災(zāi)應(yīng)急機制及思考

呂景勝:重慶抗御山火背后的中國森林火災(zāi)應(yīng)急機制及思考 呂景勝:重慶抗御山火背后的中國森林火災(zāi)應(yīng)急機制及思考

呂景勝:重慶抗御山火背后的中國森林火災(zāi)應(yīng)急機制及思考 李小歷|警惕"星鏈"的野蠻擴張和軍事化應(yīng)用

李小歷|警惕"星鏈"的野蠻擴張和軍事化應(yīng)用