我國電子計算機產(chǎn)業(yè)的起步和發(fā)展得益于毛主席和周總理的高度關(guān)注。

新中國成立以后,曾經(jīng)積貧積弱的這個古老東方國度迎來了真正的科學(xué)技術(shù)的春天,中共中央高度重視科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。1956年1月,中共中央召開關(guān)于知識分子問題的會議,周總理作《關(guān)于知識分子問題的報告》,向全黨和全國人民發(fā)出“向現(xiàn)代科學(xué)進軍”的號召。毛主席在會議最后一天講話,號召全黨努力學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)知識,為迅速趕上世界科學(xué)先進水平而奮斗,給予廣大科技工作者極大鼓舞。

在國家大力支持下,有關(guān)方面開始計算機研制工作。新中國成立后,電子工業(yè)是由軍委通信部管理的。1951年10月29日,周總理在軍委通信部部長兼電信工業(yè)管理局局長王諍《關(guān)于建設(shè)無線電零件廠和電子管廠的報告》上作出批示,表示同意,并對設(shè)計、布置、貿(mào)易談判等問題作出具體批示。

1953年1月,由華羅庚在中國科學(xué)院數(shù)學(xué)所建立了中國第一個計算機研究組,任務(wù)是“研究電子計算機的原理和設(shè)計,并實驗其主要部分”。經(jīng)周總理批準,1953年電信工業(yè)局終于成為第二機械工業(yè)部十局,所屬的738、718、774等一批北京酒仙橋地區(qū)的電子工廠,都參加了電子計算機的生產(chǎn),新中國的計算機事業(yè)自此起步。

1958年,根據(jù)蘇聯(lián)設(shè)計圖紙做修改的103計算機研制成功,并生產(chǎn)了36臺。

1959年,以蘇聯(lián)還在研制中的БЭСМ-II計算機為模板,成功研制104計算機。103計算機和104計算機的誕生,使中國計算機完成了從無到有的跨越。而且因為是仿制蘇聯(lián)的先進計算機,在技術(shù)起點上比較高——103計算機和104計算機在技術(shù)水平上僅次于美蘇。

1960年,中蘇關(guān)系破裂后,中國自行設(shè)計的107計算機研制成功。

1965年,中國自主研制的第一塊集成電路在上海誕生,只比美國晚了5年進入集成電路時代。

1972年,自主研制的大規(guī)模集成電路在四川永川半導(dǎo)體研究所誕生,實現(xiàn)了從中小集成電路發(fā)展到大規(guī)模集成電路的跨越。美國從中小規(guī)模集成電路發(fā)展到中大規(guī)模集成電路用了8年時間(1960-1968),我們在美蘇封鎖扼殺的情況下只用了7年,僅僅比美國晚了4年!

1973年,北京大學(xué)和國營738廠(北京有線電廠)聯(lián)合研制的每秒運算100萬次的集成電路電子計算機“150”問世。“150”計算機測試了3000多個小時的試算運作,依然性能穩(wěn)定,這就是中國計算機的發(fā)展史上一個重要里程碑。

1977年,中國首臺微型計算機問世,在1978年還獲得了全國科學(xué)大會的重大成果獎。

毛澤東時代厚積薄發(fā)的結(jié)果是1983年,國防科技大學(xué)研制出了“銀河”1號巨型計算機,也是中國首臺運算速度高達每秒1億次以上的計算機。中國成為繼美國、日本之后,第三個能獨立設(shè)計和制造巨型計算機的國家……

1984年,聯(lián)想成立……后面的事大家都知道了。

從零起步的新中國計算機事業(yè)從起步起飛,用了不到20年就成長進入追趕美國的世界“第二梯隊”,按照這樣的速度追平世界先進水平完全是可以預(yù)期的。這個成就的取得,與毛澤東時代勇于“自我革命”的變革精神以及敢于也善于學(xué)習(xí)世界先進科技的開放態(tài)度是密不可分的。

變革精神之一:舉國一盤棋的“緊急措施”的出臺

1956年2月10日,蘇聯(lián)科學(xué)家代表團來中國短期講學(xué),并幫助擬定科學(xué)規(guī)劃。當周總理得知電子數(shù)字計算機的文字處理與解析功能如此強大,在國外軍隊中已成現(xiàn)役裝備,而我國對計算機的應(yīng)用方面卻還是空白時,立即有了強烈的緊迫感。他認為必須下定決心大力追趕,計算機必須和軍事聯(lián)接,必須盡快應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。曾參與我國計算機專業(yè)籌備的原二機部十局副總工程師羅沛霖和原清華大學(xué)電機系總支書記凌瑞驥在回憶那段歷史時說,當時總理聽到我們目前做不了該項技術(shù)時,他斬釘截鐵地說:“依靠一個部門力量做不出來的計算機,在黨中央,在國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下,集中全國力量,難道還做不出來嗎?”這句話給他們留下了深刻印象。

周總理感到發(fā)展計算機在國家的工業(yè)生產(chǎn)和國防方面的應(yīng)用是一項非常必要和緊急的任務(wù),并因此提出和制定了一個“緊急措施”。之所以定義為緊急措施,因為當時蘇聯(lián)專家?guī)兔χ朴喠艘淮筠涌茖W(xué)規(guī)劃,必須要劃出重點項目成為“緊急措施”,規(guī)劃與措施悄然并列。

1956年5月20日,“緊急措施”由科學(xué)規(guī)劃委員會提交國務(wù)院審議,7月5日,科學(xué)規(guī)劃委員會正式印出“四項緊急措施”文本。“緊急措施”包括計算機、半導(dǎo)體、無線電電子學(xué)和自動化,這四個領(lǐng)域都是我國當時發(fā)展還是很薄弱,但極具戰(zhàn)略價值的科技門類。

1957年1月1日,按照周恩來的要求,“緊急措施”的執(zhí)行單位中國科學(xué)院、人民解放軍總參謀部、二機部簽訂了“合作發(fā)展中國計算技術(shù)協(xié)議書”。三方議定,用超常規(guī)辦法集結(jié)人才,建立發(fā)展計算技術(shù)研究基地。組織原則是“先集中,后分散”,先從二機部、軍隊抽調(diào)專家集結(jié)到科學(xué)院計算所,制造一臺快速通用電子計算機,然后專家返回原單位建立研究機構(gòu),發(fā)展計算機。

1957年中國向蘇方提交的“中蘇科學(xué)院合作項目表”,第一項就是計算技術(shù),“計算技術(shù)科學(xué)研究與工業(yè)基礎(chǔ)的建立”成為蘇聯(lián)幫助中國進行的重大科研項目。這種技術(shù)轉(zhuǎn)移是一個技術(shù)體系,包括從理論、技術(shù)、器件到工藝,從研發(fā)、生產(chǎn)到應(yīng)用,從組織體系、機構(gòu)到人才培養(yǎng)各方面,并非只是仿制幾臺機器的技術(shù)引進。根據(jù)“緊急措施”,中國科學(xué)院派出20人的赴蘇實習(xí)隊到蘇聯(lián)學(xué)習(xí)了18個月,回國后他們都成為計算機專業(yè)的骨干人員和學(xué)科帶頭人,在當時的實習(xí)隊員中,后來走出了三位院士。

與此同時,中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所和清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)在6年時間里開辦了4期計算機和計算數(shù)學(xué)兩個專業(yè)的訓(xùn)練班,培訓(xùn)近800位學(xué)員,他們成為計算機領(lǐng)域的中堅骨干。1958年,經(jīng)黨中央批準,原學(xué)習(xí)汽車、電機、管理等專業(yè)的287名高年級大學(xué)生轉(zhuǎn)成清華大學(xué)定向培養(yǎng)自動控制和計算機專業(yè)人才,其他高校也多次為計算機專業(yè)調(diào)配學(xué)生。北京大學(xué)數(shù)學(xué)系的王選就是其中一位。他響應(yīng)號召,選擇了計算數(shù)學(xué)方向,后來成為著名的數(shù)學(xué)家,漢字激光照排技術(shù)的創(chuàng)始人,中國科學(xué)院院士、中國工程院院士。截止到1966年,高校計算機專業(yè)入學(xué)學(xué)生超過6000人。

1959年,中蘇關(guān)系迅速惡化,赫魯曉夫撤走了全部在華蘇聯(lián)專家,中國已很得不到蘇聯(lián)技術(shù)支援。在美蘇的技術(shù)封鎖下,使中國只能走自主設(shè)計、自主生產(chǎn)的發(fā)展路線。但正如毛主席所說的,“封鎖吧,封鎖他十年八年,中國的問題就解決了”。

“緊急措施”充分發(fā)揮了舉國體制和大兵團協(xié)同作戰(zhàn)的優(yōu)勢,新中國的計算機科學(xué)從一個研究小組迅速發(fā)展為專業(yè)研究所,北京中關(guān)村成為“計算機的搖籃”;“緊急措施”使電子計算機成為我國的一個涵蓋科研、教育、工業(yè),國防的新興產(chǎn)業(yè),計算技術(shù)和計算數(shù)學(xué)從科學(xué)學(xué)科提升為國家重器。

變革精神之二:“構(gòu)建完整體系和生態(tài)”的戰(zhàn)略前瞻

毛澤東時代的計算機事業(yè)的發(fā)展并非單兵突進,沒有出現(xiàn)偏門和瘸腿,而是按照整體產(chǎn)業(yè)鏈完整布局,形成了鏈條完整、門類齊全、發(fā)展均衡的電子計算機產(chǎn)業(yè)體系。限于篇幅,這里僅舉例說明幾個關(guān)鍵領(lǐng)域。

光刻機

光刻機又名掩模對準曝光機,是生產(chǎn)大規(guī)模集成電路的核心設(shè)備,是制造和維護需要高度的光學(xué)和電子工業(yè)基礎(chǔ)。

毛澤東時代,中國芯片光刻工藝研究起步比美國晚,但比韓國、臺灣早10年。1975年,就在臺灣剛剛向美國購買3英寸晶圓廠時,大陸已經(jīng)完成了DRAM核心技術(shù)的研發(fā)工作。

光刻技術(shù)從最開始的是接觸式光刻,發(fā)展到后來并一直沿用至今的是投影式光刻。美國在20世紀50年代已經(jīng)有了接觸式光刻機,因為掩膜和光刻膠多次碰到一起太容易污染了,接觸式機臺后來被接近式機臺所淘汰;1973年,拿到美國軍方投資的Perkin Elmer公司推出了投影式光刻系統(tǒng);1978年,GCA推出真正現(xiàn)代意義的自動化步進式光刻機。

中國利用光刻技術(shù)制造集成電路芯片的時間是1965年,那一年中國科學(xué)院研制出65型接觸式光刻機。1970年代,中國科學(xué)院開始研制計算機輔助光刻掩模工藝;1981年,中科院的半自動接近式光刻機研制成功;為了追趕美國先進技術(shù),1979年,機電部45所開始了分步投影式光刻機的研制,對標的是美國1978年推出的4800DSW,1985年正式研制成功,此時與美國的差距只有不到7年。而靠美國技術(shù)轉(zhuǎn)讓起步的光刻機巨頭ASML也不過是起步于1984年。

然而,這是這個7年差距成為工業(yè)黨抹黑攻擊毛時代計算機產(chǎn)業(yè)水平的“證據(jù)”,觀察者網(wǎng)風(fēng)聞社區(qū)的《40年前中國就能造光刻機?真是“開局一張圖......”》對毛時代積攢的“簡陋”技術(shù)極盡嘲諷,其口吻與1980年代非常相似。“春天”來臨以后,國內(nèi)“資深專家”跑到國外考察一圈,回來痛心疾首地說,“全國共有600多家半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠,其一年生產(chǎn)的集成電路總量,只等于日本一家大型工廠月產(chǎn)量的十分之ー”,“如果再這樣下去,中國的年輕科學(xué)家將喪失與國際科學(xué)界對話的能力。”全然不顧那時美國資本為了尋求更廉價的勞動力、占領(lǐng)更廣闊的市場,已經(jīng)將技術(shù)和產(chǎn)業(yè)向日本、韓國、臺灣大規(guī)模轉(zhuǎn)移的客觀事實。其實,并不是我們自己能力不行、發(fā)展速度不及日本,回看這段歷史“洋奴哲學(xué)”真是誤人不淺。

863計劃實施以后,開始了大規(guī)模的引進之路。當時的一份報告指出了引進出現(xiàn)的問題:

· 1.各種整機引進是“萬國牌”"的,整機廠要的品種,電路廠做不出來;電路廠生產(chǎn)的,整機廠又不要,電路廠沒有做到市場導(dǎo)向。

· 2.在引進工作中,大量引進硬件——設(shè)備和儀器,而不注重引進軟件——技術(shù)和管理,這是引進未能發(fā)揮應(yīng)有作用的教訓(xùn)。

· 3.科研與生產(chǎn)結(jié)合不緊密,廠、所內(nèi)部運行機制不順暢。

后來的情況,如我們今天所看到的,三星、臺積電迅速占領(lǐng)了大陸的芯片制造市場,先進工藝的生產(chǎn)完全依賴外資企業(yè)或進口。

如果80年代能夠在毛澤東時代打下的基礎(chǔ)上堅持更新迭代,我們的光刻機、我們的芯片完全不會是今天這個被打局面。

存儲器

說到中國自主的存儲器,就不能不說計算機存儲大師范新弼。范新弼1940年9月至1945年1月在重慶中央大學(xué)電機系學(xué)習(xí),1948年1月至1951年6月,就讀美國斯坦福大學(xué),獲博士學(xué)位。從1952 年4月開始在美國寶來公司研究部從事微波電子器件的研究工作,諸如磁旋管、磁控管、離子計數(shù)器,以及靜電印制中的電離子技術(shù)等。1953至1954年,他參加了十多位留學(xué)生給周恩來總理秘密上書,要求打破美國政府封鎖,回國建設(shè)新中國,并于1954年9月18日,登船離開美國回國。1956年任國家科學(xué)規(guī)劃計算機和計算數(shù)學(xué)規(guī)劃組委員,中科院計算技術(shù)研究所籌備委員。1956年9月,正式調(diào)入計算技術(shù)研究所參與了計算技術(shù)研究所的早期籌備工作,曾作為中國計算機科學(xué)家赴蘇聯(lián)訪問,任中科院計算所室主任,主要負責計算機主存儲器的研究和組織領(lǐng)導(dǎo)工作。

在當時國內(nèi)人員技術(shù)、設(shè)備緊缺的困難情況下他克服困難,帶領(lǐng)年青的科研人員先后研制成功了我國第一批計算機用的記憶磁芯、104機和119機存儲器,在109丙機的研制中,他提出了均分負載推二級管譯碼的電流驅(qū)動方案,并被采用;他領(lǐng)導(dǎo)的M0s靜態(tài)1024位隨機取數(shù)存儲器件研制,首次投片即獲得成功。

1959 年4 月,中科院計算所研制成功電流重合法磁芯存儲器,容量為1024 字,存取周期為32 微秒,代替103機的磁鼓后,計算速度提高了60 倍。

1975年,上海無線電十四廠又成功開發(fā)出當時屬國內(nèi)最高水平的1024位移位存儲器,集成度達8820個元器件,達到國外同期水平;70年代末,我國又陸續(xù)研制出256和1024位ECL高速隨機存儲器,后者達到國際同期的先進水平;可以生產(chǎn)NMOS256位和4096位、PMOS1024位隨機存儲器;1983年,16KMOS動態(tài)存儲器研制成功,4KMOS靜態(tài)存儲器進入小批量生產(chǎn)……然而,這些良好基礎(chǔ)在80年代中后期也都喪失殆盡。到今天,我們95%以上的存儲器芯片依賴進口。

操作系統(tǒng)

操作系統(tǒng)是管理計算機硬件與軟件資源的計算機程序,同時也是計算機系統(tǒng)的內(nèi)核與基石。

1964年,哈軍工成功研制出新中國第一臺全晶體管計算機441B-I,僅僅比美國第一臺全晶體管計算機RCA501晚了6年。441B系列計算機是我國第一臺具有分時操作系統(tǒng)和匯編語言、FORTRAN語言及標準程序庫的計算機。

1974年,國家立項748工程,成功研制出漢字通信、漢字情報檢索、漢字精密照排、微型機漢字操作系統(tǒng)、漢字數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、漢字工具軟件、漢字全文檢索系統(tǒng)以及漢字輸入、輸出設(shè)備。

西方的圖形用戶界面(可視化系統(tǒng))崛起于蘋果公司的Mac OS操作系統(tǒng),1985年微軟的windows操作系統(tǒng)誕生,但那時中國的計算機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)自廢武功,走上了聯(lián)想的貿(mào)工技路線。Windows迅速走進中國的千家萬戶,為中國計算機使用者所熟悉,絕大部分的桌面應(yīng)用都是圍繞Windows搭建。如果中國的電子計算機產(chǎn)業(yè)繼續(xù)走獨立自主的發(fā)展道路,拿出搞748工程的勁頭,發(fā)展出成熟、自主的操作系統(tǒng)以及應(yīng)用生態(tài)也絕非什么難事。

開放態(tài)度:自主研發(fā)為主,技術(shù)引進為輔

現(xiàn)在一說起毛澤東時代,就要扣上“封閉保守”的帽子。事實上,并不是我們不想學(xué)習(xí)西方、哪怕是資本主義的先進技術(shù),而是人家根本不給,美蘇兩大帝國聯(lián)手對我們實行全面的封鎖。

建國以后,毛主席從來沒有反對與資本主義國家發(fā)展經(jīng)濟來往,關(guān)起門來搞建設(shè);毛主席在《關(guān)于正確處理人民內(nèi)部矛盾的問題》中指出:“一切國家的好經(jīng)驗我們都要學(xué),不管是社會主義國家的,還是資本主義國家的”,“我們的方針是,一切民族、一切國家的長處都要學(xué),政治、經(jīng)濟、技術(shù)、文學(xué)、藝術(shù)的一切真正好的東西都要學(xué)。”

1972年尼克松訪華之后,中國和西方原本劍拔弩張的關(guān)系有所緩解,中國從西方了大量引進鋼鐵、化工等傳統(tǒng)行業(yè)西方淘汰的技術(shù)(四三方案),對于當時屬于高科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),中國雖然始終無法從官方途徑大規(guī)模引進半導(dǎo)體設(shè)備和技術(shù)資料,但也通過特殊渠道少量購買單機設(shè)備,并將其消化吸收后,大量仿制,推陳出新,搭建了自己的生產(chǎn)線。

無論是50年代末引進蘇聯(lián)技術(shù)資料,還是70年代通過特殊渠道少量購買歐美先進設(shè)備,走的是都“消化吸收、融會貫通、推陳出新、舉一反三”的路線,技術(shù)引進不僅沒對自主技術(shù)造成沖擊,反而使其融入自己的工業(yè)體系中,使中國自主技術(shù)更上一層樓。這與80年代囫圇吞棗式的全面引進是截然不同的。

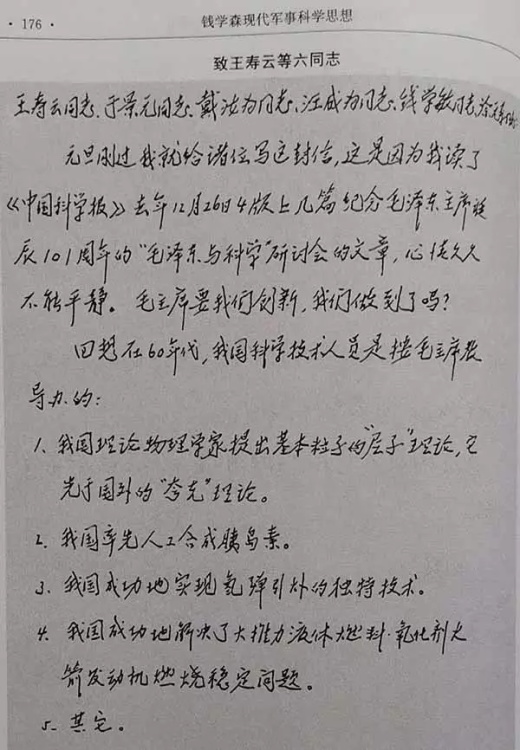

前幾天,錢學(xué)森同志1995年1月2日致王壽云等六同志的信被披露出來,我們才得知了“錢學(xué)森之問”的真相,錢學(xué)森同志在信中問道“毛主席要我們創(chuàng)新,我們做到了嗎?”“(今天)我國科學(xué)技術(shù)人員有重要創(chuàng)新嗎?”錢學(xué)森列舉了毛澤東時代科技工作者按照毛主席的教導(dǎo)取得的一系列創(chuàng)新成就——為什么在毛澤東時代可以做到的事情,今天卻做不到了?錢學(xué)森同志痛心疾首地說“我認為我們太迷信洋人了”。看看那群去國外考察后回來葬送我國計算機產(chǎn)業(yè)的資深專家,錢學(xué)森同志的這句話可謂一語中的。

毛澤東時代,在國外對我國進行先進技術(shù)嚴密封鎖的形勢下,中國科學(xué)院、軍隊、高等院校和企業(yè)的科技人員用雙手做出上千臺電子管、晶體管、集成電路計算機,完成了許多國家急需的高難度課題,其中包括“兩彈一星”和經(jīng)濟統(tǒng)計、石油、電信、鐵道、鋼鐵、造船、水利等許多涉及國民經(jīng)濟的重大課題,還培養(yǎng)了十余萬人的計算機研究與應(yīng)用的人才隊伍。

不可否認,新中國工業(yè)體系經(jīng)歷了從無到有的過程,毛澤東時代的確存在人海戰(zhàn)術(shù)、“手工攢高科技”的階段,我們的制造工藝相較于西方發(fā)達資本主義國家還存在較大的差距。但是,依靠突破兩彈一星、大飛機、電子計算機這樣高度集成的尖端科技產(chǎn)品,可以帶動眾多基礎(chǔ)科研領(lǐng)域和基礎(chǔ)工業(yè)部門的跨越式發(fā)展,通過更新迭代、不斷改進,在社會主義多部門無間隙協(xié)作、技術(shù)工人和科研工作者緊密協(xié)同無私奉獻的制度優(yōu)勢下,趕超發(fā)達國家并非遙不可及的。

以航空工業(yè)為例,中國同西方航空工業(yè)的差距原本是30年,搞了運10,差距縮小到15年,不搞差距只會更大,以還有15年差距來否定運10的價值是非常可笑的。美國人從原子彈爆炸成功到氫彈爆炸成功用了7年零3個月,而中國靠自己的力量只用了2年零8個月。波音707于1954年首飛,波音727于1963年首飛,前后用了9年時間;今天還在飛行的波音737于1967年首飛,相較707用了13年時間。運10飛機繼續(xù)堅持下去,中國民航大飛機趕上美國是完全可能的。我們的電子計算機從零起步,到70年代末追到處在世界第一的美國四五年的差距,也是同樣的道理。

遺憾的是,1984年之后,中國的電子計算機產(chǎn)業(yè)卻走上了“造不如買”的歧途,辜負了周總理制定“緊急措施”發(fā)展計算機產(chǎn)業(yè)的良苦用心,徹底葬送了整整一代中國計算機科學(xué)工作者通過艱苦卓絕的努力開創(chuàng)的大好局面。

文:秦明 來源:遙望黎明微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關(guān)信息

內(nèi)容 相關(guān)信息

秦明|毛澤東時代的“變革與開放”:奠基新中國計算機事業(yè)的“緊急措施”

2021-12-05? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務(wù) 新前景 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設(shè) ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

張捷評聯(lián)想之【1一10】

張捷評聯(lián)想之【1一10】 周江勇落馬,沒那么簡單

周江勇落馬,沒那么簡單

王立華:中國“接力賽”必贏西方“拳擊賽”

王立華:中國“接力賽”必贏西方“拳擊賽” 錢昌明:“領(lǐng)導(dǎo)”與“群眾”是什么關(guān)系???——兼論完善社會主義民主問題

錢昌明:“領(lǐng)導(dǎo)”與“群眾”是什么關(guān)系???——兼論完善社會主義民主問題 張文木 : 湯因比歷史研究肩負“特別文化使命”,中國應(yīng)知己知彼

張文木 : 湯因比歷史研究肩負“特別文化使命”,中國應(yīng)知己知彼? 社會調(diào)查 ?

圖片新聞