前幾天,沈浩去世12周年的日子,想著寫點兒文字紀念,就先翻翻最近有沒有什么新鮮事,偶然翻到了今年五月的一則報道:

報道稱,工程建成后“將實現燃燈水庫、淮河‘雙水源’保證”……也就說,“引淮潤崗”工程之前,小崗的生產生活用水還是來自“燃燈水庫”這個單一水源。

關于燃燈水庫的歷史,筆者以前略微了解過。

1958年9月,鳳陽縣小溪河公社動員全公社十三個大隊上萬勞動力共同修建了位于小溪河上游的燃燈水庫,直到1969年2月全面竣工,水庫來水面積173平方公里,壩頂高程47.7米,最大壩高24.3米;隨著提灌工程、支渠、毛細渠陸續建成,三年后已經可以灌溉到整個小溪河公社。

燃燈水庫

1958年,新中國的工業化才剛剛起步不久,沒有現代化的工業機械,修建水庫全憑小溪河公社上萬名社員以血肉之軀肩挑背扛,工程之艱難可想而知,有人甚至在工程建設過程中意外付出了生命。然而,這的確是一項“功在當代、利在千秋”的造福子孫的偉大工程,以至于半個多世紀以后,依然還在支撐著包括小崗在內的小溪河鎮人民的生產生活用水。

不過筆者以為,小崗小隊的18戶農民當時應該是沒有為修建燃燈水庫出力的。按照史書記載,小崗單干頭一年,也就是1979年的糧食產量比1978年增長六倍,油料產量超過合作化以來二十年的總和。而在此之前,他們一直吃的是國家救濟糧,寧肯出去討飯也不愿在小隊的集體土地上干活。這樣的話,他們又怎么可能為比大隊還高一級的公社的集體工程出力呢?

被荒廢的灌溉工程

前些年,有朋友去小崗調查研究,拍下了上面這張灌溉工程被荒廢的照片。為了幫助小崗這個標桿盡快脫貧致富,北大荒集團臨危受命到小崗種田,大概才把灌溉工程重新恢復了起來;而飲水用的自來水管道,則是沈浩到小崗掛職后拉來資金修建的。

“吃水不忘挖井人”,小崗人尤其該感謝毛澤東時代小溪河公社的全體社員啊;至于小崗人的救濟糧,筆者相信很大部分也是來自小溪河公社的其他大隊和小隊。因為小崗作為一面旗幟是有其“特殊性”的,這樣的“特殊”哪怕只是放在鳳陽當地來比較,也絕對是“雞立鶴群”。

鳳陽縣位于淮河中下游南岸,淮河水在滋養出這片肥沃土地的同時,也給這一區域帶來了無窮無盡的水患。

說鳳陽,道鳳陽……

十年倒有九年荒,身背花鼓走四方。

這段鳳陽花鼓詞,道盡了解放前飽受水患和戰亂之苦的鳳陽人民的辛酸生活,那時很多鳳陽人不得不背井離鄉、外出乞討。

這樣的乞討歷史要追溯起來就太久遠了,明朝開國皇帝朱元璋被稱作“乞丐皇帝”,但他也無力改變家鄉的面貌,每逢災荒之年,明王朝為了“帝王鄉”的顏面還會從外省調糧賑濟這里;到了清代和民國就很慘了,外出乞討又重新興起。

新中國之后,這種面貌才真正被改變。

1950年6月26日-7月25日,淮河流域持續降雨1個月,引發了嚴重的洪澇災害,鳳陽也成為一片澤國。當看到安徽災民為躲避洪水在樹上被毒蛇咬死的報告之后,毛主席淚流滿面、徹夜未眠,從7-9月的兩個月時間里連續4次批示要加快治理淮河。1951年,毛主席又為治淮工程親筆題詞:“一定要把淮河修好。”

毛澤東時代的治淮工程,累計投資不下200億,完成土方76億立方米,混凝土1000萬立方米;興建大、中型水庫34座,各類水庫5200余座,行洪控制工程10處,新開河道20余條,徹底控制了淮河流域的水旱災害;結合除澇,治理了1700萬畝鹽堿地;建成了淠史杭等灌區,灌溉面積由50年代初期的1200萬畝增長到1.1億畝,即便是1978年大旱,灌溉面積也保證到了8800萬畝。

在治理淮河的過程中,鳳陽人民疏竣淮河河道,在臨淮關鎮上游地區加固堤防,將防洪標準不斷提高,拓寬行洪區;依據洪水的走勢,鳳陽縣選擇在淮河右岸,建設了一座關鍵節點工程,進洪閘,徹底杜絕了旱澇災害的侵襲。

燃燈水庫其實就是治淮工程中的34座大中型水庫之一。

由治淮工程開始的大規模的農田水利建設,是安徽人民為解決吃飯問題所做出的第一次巨大努力。安徽全省的糧食總產量從1949年的456萬噸,一躍增長到農業合作化運動高潮的1955年的1153萬噸。但真正徹底改變安徽農村貧困面貌的,是其后的人民公社。

這里還是要舉到筆者在以前文章說過的,與小崗相距20公里、自然條件極其惡劣的白山凌。(小崗距離鳳陽縣城不遠,地處平原,自然條件比白山凌好多了)

解放前的白山凌村,是一個“三面環山一面坡,羊腸小道穿村過,荒山禿嶺無良田,口子一停就要飯”的窮山村,地理條件放到整個鳳陽來說都是最差的;解放前42戶人家中就有39戶有過“身背花鼓走四方”的悲慘經歷。

解放以后,白山凌的貧下中農在毛主席革命路線指引下,走上了農業合作化的道路,成了鳳陽縣梅市公社白山凌生產隊。

1966年冬天,白山凌生產隊的社員們遵照毛主席關于“興修水利是保證農業增產的大事,小型水利是各縣各區各鄉和各個合作社都可以辦的”的教導,由生產隊長郭金香、凌萬祿帶領社員在廟山和棵子山之間擺開戰場,筑水壩、建水庫。

沒有資金自己籌,不懂技術自己學,沒有測量儀器就用土辦法靈活代替。最終靠著簡陋的工具和無窮的干勁,筑起了高10米、寬46米、長360米的南大壩,修建成一座能蓄水60萬方的水庫,使全隊灌溉保收面積由原來的40多畝,一下子擴大到570多畝。

在興修水利的同時,白山凌生產隊的社員們還掀起了積肥和改地運動,采取各種辦法改良土壤,將100多畝耕性差、適耕期短、只能種水稻的馬肝地,改造成了一年兩季、可以種麥子的肥沃田;在55塊坡度大、沙石多的山崗地上修起了梯田,種上了水稻。全隊糧食產量連年大幅增長,1967年比上年增長38%,1968年增長55%,1969年增長55%,1970年更是實現了農、林、牧、副、漁的全面發展。到1971年,白山凌生產隊全年每人平均口糧達350公斤,每戶平均收現金310元。

梅市公社白山凌生產隊的社員們在谷場上晾曬稻谷

過上豐衣足食日子的白山凌社員們開展了豐富的業余文化生活,曾經被用來乞討的鳳陽花鼓這一傳統藝術被重新拾起,不過,70年代白山凌的鳳陽花鼓詞已經徹底變了樣,成了人們歌頌偉大領袖毛主席、歌唱白山凌幸福新生活的文藝形式:

說鳳陽,道鳳陽,鳳陽真是個好地方;

自從來了共產黨,千年的窮窩變了樣;

白山嶺上栽桃梨,山坡梯田稻谷香;

家家戶戶喇叭響,北京聲音遍山莊……

解放前,全村只有六個識字的人,都是地主、富農。而到了1972年,白山凌生產隊所有適齡兒童都進了新建的小學,許多老年貧農也上了夜校,一般都能讀毛主席著作和報紙了;30多名初高中畢業生,成了生產隊里的教師、醫生、會計和農業科學實驗的骨干力量。

解放前,貧下中農根本看不起病,只能靠身體硬抗,1943年,村里傳染了流行性腦膜炎,一個月就死了40多人;毛主席“把醫療衛生工作的重點放到農村去”的指示下達后,社員們有頭痛腦熱,不用出村就可以就近治療;傳染病流行季節,赤腳醫生、巡回醫療隊就事先做好了各項防治工作;1967年,一位貧農的兒子得了急性腦膜炎,生產隊承擔了全部醫療費用。

白山凌生產隊社員艱苦創業的事跡被1972年2月的《人民日報》公開報道。而這樣的典型在安徽并不在少數,否則你無法解釋安徽全省在1978年前后人均糧食產量的“非正常波動”:

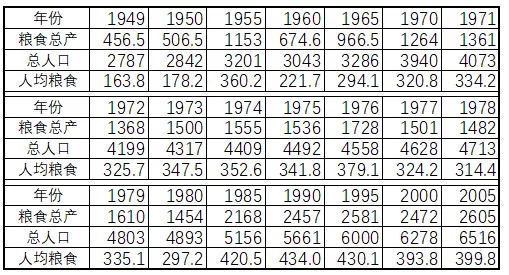

安徽省歷年糧食總產量(萬噸)、總人口(萬人)、人均糧食產量(公斤)

今天對于“人民公社”的非議,很多人會提到三年困難時期。1959-1961年的三年自然災害期間,安徽省的受災程度是比較嚴重的,更加嚴重的是官僚主義的問題,由此引發了大面積的饑餓,是饑餓程度最嚴重的三個省之一,另外兩個則是河南和四川,但這跟當地的負責人有很大的關系。

1962年1月11日至2月7日,擴大的中央工作會議在北京召開,參加會議的級別一直到縣委、重要工礦企業和部隊的負責干部,共計7000多人,史稱七千人大會。毛主席開這次會的目的,就是總結經驗,統一認識,加強黨內的民主集中制,以便進一步糾正“大躍進”以來工作中的錯誤。毛主席提出要把這次大會開成一個“出氣”會,讓基層干部暢所欲言。在安徽組的會議上,參加會議的縣委書記們,對安徽“負責人”憤怒極了,控訴他在大躍進中怎么虛報,怎么打擊抵制他搞浮夸的干部,后來又怎么隱瞞饑荒不上報,從極左跳到極右“刮單干風”……

七千人大會后,李大釗同志之子李葆華調任安徽。李葆華同志懷著堅定的共產主義理想,堅持搞集體經濟、限制“包產到戶”。(注:1966年,安徽的造反派犯渾,李葆華遭到錯誤批斗,毛主席一路力保,后來又調李葆華去了貴州當書記)

經過李葆華同志領導下的調整,依靠人民公社的集體力量,1965年安徽省的糧食總產量恢復到了967萬噸;1966年人均糧食產量突破300公斤——基本達到人類的熱量安全線(就是我們通常說的溫飽問題);1976年的糧食總產量更是達到了1728萬噸、人均產量379公斤!值得注意的是,1977-1978年又出現連續減產,負責人的變化很關鍵啊,大家可以自己百度。

這里需要特別說明一下,小崗在1979年大豐收的人均糧食產量也才不到130公斤,比安徽全省減產的情況下的人均糧食產量還要低得多。

1979年,國家為了促進農業發展,將糧食征購價格提高20%,降低征購指標,計劃外征購價格再額外提高50%;70年代引進的13條大型化肥生產線在70年代末、80年代初陸續投產;1976年試驗成功的雜交水稻等良種改良的成果也開始陸續推廣,此外就是毛澤東時代的八萬多座水庫……這些因素共同推動了80年代的糧食增產。

具體到安徽,1976年安徽人均糧食產量為379公斤,而當年全國人均糧食產量為305.5公斤,這說明安徽的農業發展是高于全國平均水平的。安徽糧食的豐產與毛澤東時代治淮工程的水利建設實現的“旱澇保收”有著極大關系,讓在舊社會飽受水患之苦的災荒之地,成了千里沃野。

“吃水不忘挖井人,人民想念毛主席”,小崗人恐怕更該銘記。

文 :秦明 來源:子夜吶喊微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

毛主席的"十沒有"和鄧小平的"十如果"發人深省

毛主席的"十沒有"和鄧小平的"十如果"發人深省

圖片新聞