1950年10月25日,毛岸英剛剛過完28歲生日的第二天,就跟隨幾十萬人民志愿軍一起,跨國鴨綠江,踏上了戰火紛飛的朝鮮戰場。

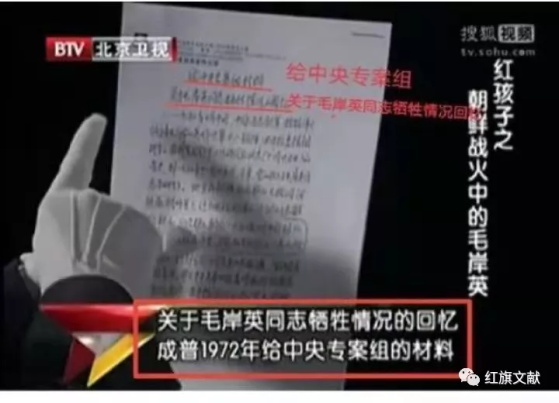

一個月后,毛岸英同志壯烈犧牲。

在生前留下的日記里,岸英總是不斷問自己:“我做毛澤東的兒子合格嗎?”

去朝鮮前,岸英當著父親的面很正式地問起了這個問題,毛主席回答說:“等你回來,爸爸給你個答復。”不曾想,毛主席等來的竟是岸英犧牲的噩耗,自此天人永隔,生死相別離。

毛主席明確拒絕了將岸英遺體運回國的提議,岸英并沒有受到特殊照顧,而是與其他志愿軍烈士一樣,長眠于朝鮮的土地。

鮮為人知的是,這位父親卻瞞著所有人,默默珍藏著兒子的遺物,直到這位父親離去,人們才發現那只小箱子的“秘密”。

毛主席悄悄珍藏的毛岸英遺物

“我做您的兒子合格嗎?”——當聽到岸英的這個問題后,不知道毛主席會不會產生“我這個父親合格嗎”這樣的疑問。

毛岸英被中國人民銘記、尊敬,固然因為他是十八萬志愿軍英烈的一員,還有一個很重要的原因,就是他有一個偉大的父親;然而,這從私人利益角度來講卻完全不是什么“好事”。

1922年,毛岸英出生于湖南長沙。毛岸英出生時,毛主席并沒能守在產房陪著妻子,而是正在領導工人維權、和省府談判。當有人通知“毛先生,您的妻子生了”時,他很開心,但依然沒有走,因為他走了談判很可能就要失敗。直到省府妥協、同意工人的正當要求,他才飛一般低跑回妻子身邊,抱起兒子,享受身為一個父親的喜悅。

作為建黨初期少有的實干家,那時的毛主席沒有片刻的機會沉浸于生子的幸福當中;而毛岸英一出生后,就不得不隨母親輾轉于上海、廣州、武漢,父子二人聚少離多;大革命失敗后,他又隨母親及兩個弟弟回長沙縣東鄉板倉隱蔽,再未見過父親;8歲時,隨母親楊開慧一起被捕入獄;母親遇害后,他又一度帶著更加年幼的弟弟流落于上海的街頭,直到1936年被送到莫斯科。

1946年,在蘇聯反法西斯戰場上立了戰功的毛岸英終于回到了離別整整十年的祖國,見到了自己的父親,而父親對他的嚴格卻到了苛刻的地步,父親看不慣他脫離工農的“洋裝洋氣”,非要讓他去“補上勞動大學這一課”,于是他又去當農民、當工人,“勞動大學”一上就是多年。

中央艱難地作出“抗美援朝”的重大決定之后,父親又第一個將兒子毛岸英送上了朝鮮戰場。

把毛岸英送上朝鮮戰場意味著什么?只有完全不了解當時中美力量對比之懸殊、戰爭之殘酷的豬狗們,才會相信小人們編造的“鍍金”說。1951年3月,毛主席在與老友周世釗的談話中講道:“我作為黨中央的主席,自己有兒子,不派他去抗美援朝保家衛國,又派誰的兒子去呢。”

同樣作為毛主席子女的毛岸青、李敏、李訥的“待遇”也好不到哪里去。只有7歲的李訥就被送進大食堂,跟成年的戰士和百姓一樣,連續多日靠黑豆充饑,營養不良;建國后,有一次衛士們擅作主張外出公務時擅自用公車接李訥放學,就被毛主席嚴厲批評;1969年,李敏被下放到內蒙古阿拉善左旗,與農民們“同吃同住同勞動”,后來又下放到河南遂平縣蓮花湖“五七干校”進行勞動改造;1970年,李訥也被下放到中辦設在江西井岡山的“五七干校”勞動改造。

即便是毛主席逝世以后,干部子弟們紛紛下海經商、發財致富了,毛主席的子女也因為父親的嚴厲教導而始終安守清貧。

按照私有制社會的價值觀,毛主席的確不是一位“好父親”,“好父親”就該像蔣介石那樣,為兒子蔣經國鋪路,在重要崗位為兒子安插親信、培植班底;抑或是像某些人那樣,利用職權和影響,幫助子女發財致富。

然而,誰又敢說毛主席不深愛著自己的子女呢?不深愛子女,會將兒子的遺物悄悄珍藏二十多年?因為工作的原因,在毛主席的晚年,竟沒有一個子女能守候在他身邊,但毛主席卻無時無刻不在心底深深地思念著岸青、李敏和李訥。

毛主席就是這樣一個父親:他明明很愛自己的子女,卻把父愛深埋在心底,一個人默默承受喪子之痛,讓僅有的三個子女離開自己身邊,接受貧下中農再教育,投身于為人民服務的事業中;他深愛自己的子女,但愛護的方式不是貪戀于天倫之樂,為子女謀私,而是比對待常人更加嚴厲地教育他們、要求他們,在他們的靈魂深處篆刻下深深的階級之愛,讓他們為階級而生,為階級而死。

毛主席也絲毫不吝嗇分享自己作為一個“父親”的愛。

1961年10月底,江西省農墾廳文工團青年女演員邢韻聲接到一封來信。她一看信封上那遒勁、稔熟的字體,就激動不已、幸福萬分:是毛主席寫來的。她急切地打開信:“小邢:我的好孩子……贊成你的計劃,立即開始入學考試準備,溫習功課。……盼來信!”信的落款竟是“父親”!看到金子般的“父親”兩字,邢韻聲的滿眶熱淚再也忍不住了……

邢韻聲的經歷并非個例,對于在毛主席身邊工作的那些普普通通的年輕戰士、文員,百忙之中的毛主席會密切關心著他們的學習、生活和工作,努力教導他們學習文化知識、學習為人民服務;對于因為工作原因調離外地的年輕人,毛主席還總要抽空書信往來,關切他們的狀況,一旦毛主席知道誰遇到了家庭困難,總是要慷慨地從個人工資和稿費里拿出錢進行資助。

在新中國億萬青年人面前,毛主席所承擔的也是“父親”這樣一個角色。雖然他從來沒有自稱“人民兒子”的矯情,但他也從來沒有對人民群眾有過一分一毫的“倨傲”,相反,他第一個喊出了“人民萬歲”的口號;“父親”的角色,對毛主席來講,更多是一份誠摯的情感、一份沉甸甸的責任,被他傾其一生灌注進了濃濃的階級大愛。

上世紀80年代開始,“父親”的角色在文藝作品中便不斷被丑化、抹黑。90年代的情景喜劇《我愛我家》中的傅明老人,面對市場經濟大潮,他有些手足無措,只能用一些宏大的政治、官場詞匯談論一些雞毛蒜皮的家庭瑣事,成了被觀眾嘲笑的“可笑的父親”,是保守、守舊的化身;前幾年趙寶剛指導的電視劇《老有所依》,老去的父親更是徹底淪為尋求階級上升的中青年的“累贅”……

“兒子”們在大量的文藝作品、傳媒的渲染下,竟也加入到了“弒父”的行列;不僅如此,“兒子”還要“認賊作父”:

然而,你拿他當“爸爸”,他卻拿你當“韭菜”,還冠冕堂皇地告訴你“能做996是修來的福報”。

重新找回精神意義上的“父親”,也就成了遭受過社會毒打的青年一代首要的任務。

所幸的是,“父親”歸來,已經成了今日中國一個現象級的事務:它是年輕人聚集的B站、知乎興起的一輪新時代的“毛澤東熱”,它是高校圖書館借閱榜單里被霸榜的《毛澤東選集》,它是被反復拿出來解讀的電影《讓子彈飛》……

在《邪不壓正》中,青年李天然就是“父親”藍青峰的希望;“至暗時刻”,青春、熱血的李天然在“父親”的幫助下,終于踏上了“復仇之旅”……

“世界是你們的,也是我們的,但是歸根結底是你們的。你們青年人朝氣蓬勃,正在興旺時期,好像早晨八九點鐘的太陽。希望寄托在你們身上”!

文:秦明 來源:子夜吶喊微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞