【作者按】本文以“《‘三千孤兒入內蒙’,這不僅是個感人的故事》”為題首發于前天(2021.11.16)瞭望智庫,共青團中央、澎湃等新媒體轉載。轉載時有刪節,這里貼出原稿全文。

在數千年中國歷史上,異地安置饑民是常見做法,且被視為天經地義的國家政權義務,“三千孤兒入內蒙”標志著傳統上中原已經實施至少兩千年之久的異地安置饑民做法開始大規模引進內蒙古。異地安置饑民是一種只能建立實施于定居農耕社會或近代工商社會的先進的社會治理措施,在獨立的游牧社會無法執行。得以在內蒙古實施,標志著內蒙古社會發展的飛躍。為什么新中國能夠突破兩千年“瓶頸”制約、將異地安置饑民的先進社會治理措施有效推廣到覆蓋內蒙古這樣的邊疆地區?從根本上來說,是因為新中國治理下的內蒙古完成了經濟生活的雙重轉型、升級飛躍,其一是清朝以來的從游牧社會向農耕定居社會轉型進程大大提速而徹底完成,其二是跟隨全國全面啟動了工業化,從而為有效實施上述社會治理措施奠定了必不可少的經濟基礎。異地安置饑民的社會治理措施能夠有效執行,除了經濟基礎之外,還需要足夠穩固的社會基礎,正是黨和政府推行的社會改革與全面防疫,挽救了瀕臨滅絕邊緣的蒙古民族,擴大、鞏固了得以實施“三千孤兒入內蒙”的社會基礎。從經濟生活的雙重轉型、升級飛躍,到社會改革和全面防疫,內蒙古得以為創造“三千孤兒入內蒙”佳話奠定經濟與社會基礎,離不開中央和內地省市的全方位支持援助。1949—2020這72年里,除1950年代有5年出現了500萬元—4600萬元的小額年度財政盈余之外,其余67年里內蒙古地方本級財政一直是支出大于收入的赤字狀態,依靠中央財政轉移支付填補缺口。即使在最困難的三年自然災害時期,中央財政也沒有停止對內蒙轉移支付。在“三千孤兒入內蒙”故事發生前后的1958—1964年間,按整體居民消費水平折算,中央財政對內蒙古轉移支付可撫養人數在13.7萬—291.0萬之間,占同年內蒙古人口比重在1.1%—26.3%之間,相當于“三千孤兒”人數的46倍—970倍。2020年,中央財政對內蒙古轉移支付3217億元,按內蒙古居民人均消費支出折算可撫養1517萬人,占同年內蒙古人口(2405萬)的63.1%。2020年,全國全部民族區域自治地方合計,一般公共預算支出收入比為402%,亦即其本級財政支出是收入的4.02倍;地方一般公共預算收支赤字23481億元,這些缺口均直接間接由中央財政轉移支付彌補。

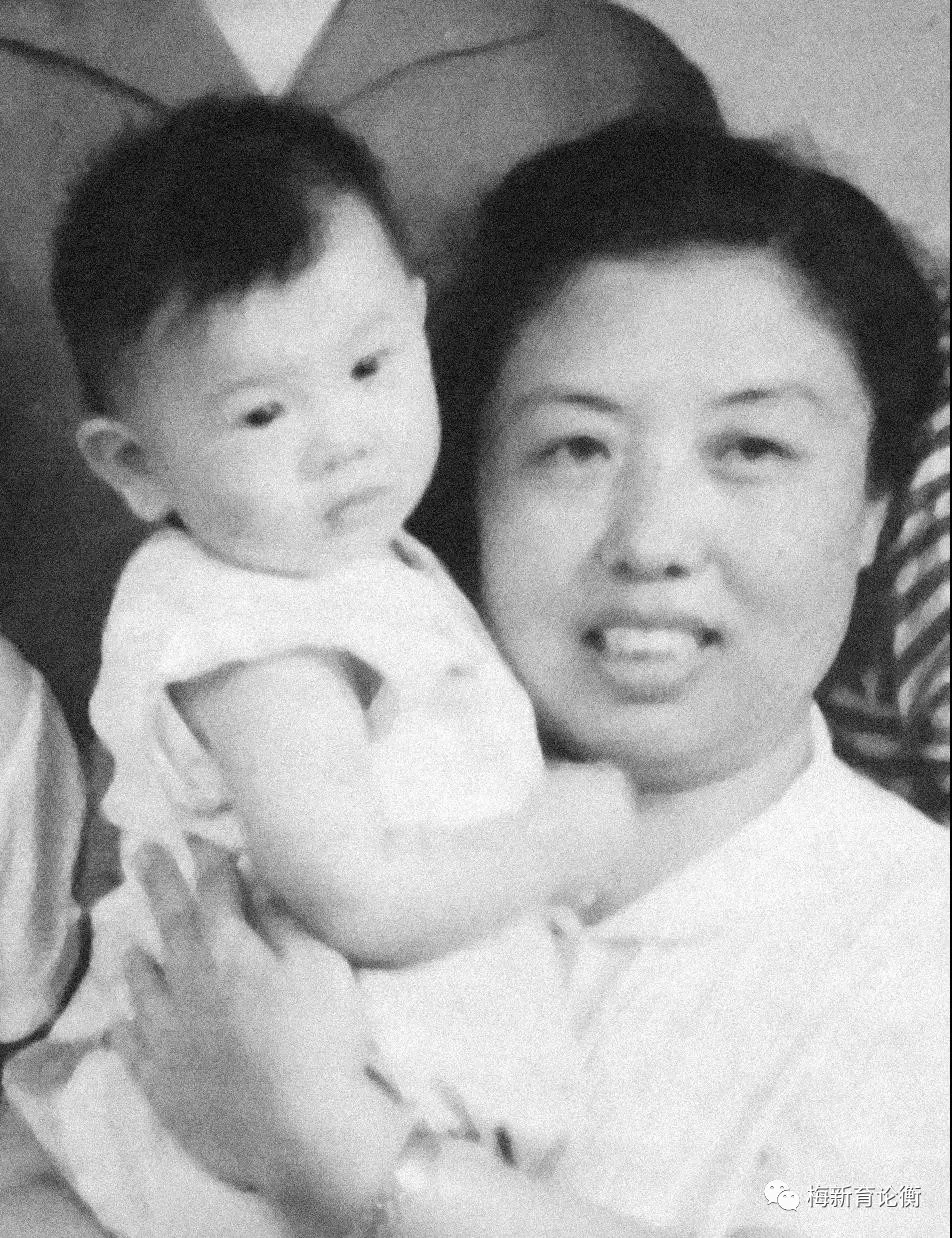

【時任全國婦聯主席康克清同志與孩子們】

“三千孤兒入內蒙”折射新中國社會治理歷史性進步

一、“三千孤兒入內蒙”的實質是新中國社會治理的歷史性進步1960—1963年間,國家將上海及周邊地區近三千名孤兒送到內蒙古,交由當地居民領養,這個故事折射出了新中國時期中國社會治理的一大歷史性進步,中原實施近兩千年之久的異地安置饑民做法第一次有組織地在邊疆地區實施,中原率先發展起來的先進的社會治理措施開始覆蓋長期發展滯后的原游牧地區,為整個國家創造了史無前例的穩定發展條件。在數千年中國歷史上,無論大一統的中原王朝,還是比較像樣的地方政權,遭遇各類災害饑荒時,異地安置饑民都是常見的做法,且被視為天經地義的國家政權義務。即使在正常年景,國家政府也常常組織從地少人多的“狹鄉”向地廣人稀的“寬鄉”移民。縱覽史書,即使在盛唐時期,當人口稠密的關中糧產不足而漕運遭遇瓶頸制約時,唐高宗等以帝王之尊,也曾數次率文武百官和駐京部隊移駐東都洛陽“就食”。從社會發展的層次上看,在這個充滿各色災害風險的現實世界上,一個國家、一個社會能否有序、有效補救災害損失,保存發展人力資本和物質資本,甚至通過預先安排降低災害損失概率,將在很大程度上決定這個國家、這個社會的穩定與發展實績。如果一個國家、一個社會不能發展起這樣一套制度措施,那么其長期穩定與發展前景將不容樂觀,甚至可能長期被鎖死在低水平發展階段而無法進步,異地安置饑民正是一項這樣的政策措施。對于一個能夠長期有效管理廣大國土、眾多人民的單一國家政府而言,這種異地安置饑民的措施可行性原理類似保險,通過大數法則,分攤風險降臨時的損失,降低饑荒概率,進而實現改善民生、促進經濟增長、地區均衡發展和國家安全等多重目標。這是單一國家大國獨享而小國、聯邦或邦聯無法企及的優勢。然而,這種先進的社會治理措施只能建立實施于定居農耕社會或近代工商社會,在獨立的游牧社會無法執行。因為游牧經濟的脆弱性遠遠高于定居農耕經濟,更不能與近代工商業社會相比,而且沒有任何一個游牧社會能夠建立長期有效管理廣大國土的政權,能夠承載和管理的人口更是稀少,不具備采取上述先進治理措施的基礎條件。即使強力酋長一時強行捏合的表面上的大王朝,實質也不過是部族聯盟,而非能夠有效實施上述措施的單一國家,依靠暴力進行的權力交接、政權更迭猶如走馬燈般頻繁。在這種情況下,一旦遭遇饑荒,“人習戰攻以侵伐”的游牧民族要么對外開戰掠奪,要么遭遇其它部族趁火打劫進攻掠奪,無法通過和平的饑民異地安置方式解決困難;即使主動對外開戰掠奪,也常常遭遇敗績,“偷雞不著蝕把米”。游牧社會由此深陷社會陷阱不能自拔,難以形成穩定、長期的積累,經濟社會發展長期停滯而無法獨力完成質的飛躍。

二、從游牧社會向農耕定居社會轉型、工業化奠定社會治理進步的經濟基礎

為什么新中國能夠突破兩千年“瓶頸”制約、將異地安置饑民的先進社會治理措施有效推廣到覆蓋內蒙古這樣的邊疆地區?從根本上來說,是因為新中國治理下的內蒙古完成了經濟生活的雙重轉型、升級飛躍,其一是清朝以來的從游牧社會向農耕定居社會轉型進程大大提速而徹底完成,其二是跟隨全國全面啟動了工業化,從而為有效實施上述社會治理措施奠定了必不可少的經濟基礎。由于從游牧社會向農耕定居社會轉型進程大大提速而徹底完成,到三年自然災害時期,內蒙古能夠接納“三千孤兒”,直接的物質基礎是當時內蒙古糧食產量即使在最低谷年份也比建國初增長50%左右,大牲畜頭數除1961年比上年微減之外年年遞增(參見表1):

1949年,內蒙古糧食產量212.50萬噸;1962年糧食產量325.50萬噸,是自然災害時期糧食產量最低谷,但仍比1949年高53%。

1949年年底,內蒙古大牲畜304.30萬頭;1961年是唯一減少的年份,但年底大牲畜仍有550.50萬頭,比1949年多81%,比上年僅減少3萬頭。

【資料來源:國家統計局國民經濟綜合統計司《新中國五十五年統計資料匯編》,表6—15“內蒙古自治區農業生產條件”,第244頁,表6—16“內蒙古自治區主要農業產品產量”,第245頁,中國統計出版社。】

從長期來看,對內蒙古發展和社會治理進步意義更大的在于現代工業。作為邊疆落后省區,解放前內蒙古基本上沒有現代工業。1949年工業企業單位765個,幾乎都屬于傳統手工作坊范疇而非現代工業,以至于工業總產值統計數據一片空白,解放后實現了現代工業從無到有、持續擴張的飛躍:

1952年,內蒙古工業企業單位1353個,工業總產值1.63億元,平均每家工業企業單位工業產值12萬元。

1957年,內蒙古工業企業單位2110個,工業總產值6.33億元,平均每家工業企業單位工業產值30萬元。

1965年,內蒙古工業企業單位2490個,工業總產值26.79億元,平均每家工業企業單位工業產值108萬元。[1]

【2006年5月1日,內蒙古平煤公司西露天煤礦。圖IC photo】

三、社會改革和全面防疫挽救了滅絕邊緣的蒙古民族,擴大鞏固了“三千孤兒入內蒙”的社會基礎

異地安置饑民的社會治理措施能夠有效執行,除了經濟基礎之外,還需要足夠穩固的社會基礎,正是黨和政府推行的社會改革與全面防疫,挽救了瀕臨滅絕邊緣的蒙古民族,擴大、鞏固了得以實施“三千孤兒入內蒙”的社會基礎。

【2017年10月14日,來自全國各地的醫學專家在內蒙古阿拉善左旗婦幼保健院為當地民眾義診】以防疫為例。晚清以來,內蒙古廣泛流行性病、鼠疫等惡性疾病,牧區尤甚。據內蒙古1950—1953年調查結果,當時內蒙古少數民族聚居區梅毒平均患病率48%,且牧區患病率最高,半農半牧區次之,農區較低。[2]在一些蒙古族人口集中的牧區,總人口中性病患者占比竟高達70%—80%,以至于有些地方看不到15歲以下兒童,多年年均人口減少6.6‰。1940年代,日本人據此曾認為,由于性病流行,蒙古民族將在30—50年內自然滅絕。1947年共產黨領導下的內蒙古自治政府成立時,蒙古族人口只有83.2萬,說當時蒙古民族已經瀕臨滅絕邊緣,實不為過。不僅內蒙,其它少數民族聚居區同樣備受性病、惡性傳染病、產科和小兒科疾病三類疾病折磨。新中國成立后的相關調査結果顯示,與內蒙相似,康、藏、青海、新疆等地性病患者約占總人口50%左右,個別地區高達90%以上;新疆一些地區嬰兒患破傷風、麻疹和天花的死亡率高達60%—70%,拜城城鄉調査999名兒童死亡中,僅死于天花者就有233名,“只見娘懷兒,不見兒走路”之類民諺在少數民族中廣泛流傳。[3]是中國共產黨和新中國政府解決了內蒙古和其它少數民族聚居區嚴峻的公共衛生問題。直到1970年代末,西方權威發展經濟學教科書仍在哀嘆:“大部分欠發達國家的政府往往將醫療保健條件的改善置于次要的地位。它們認為,這個問題若能解決自然不錯,但不能為此而占用更為直接的生產性經費。研究發展問題的專家一般也持同樣的觀點。”[4]而自誕生之初,中國共產黨就把保障人民健康視為爭取民族獨立、人民解放事業的重要有機組成部分,在長期的革命與建設中將“上工治未病”(《黃帝內經》)的中國傳統醫療理念真正落到了實處,其實踐遙遙領先于國際發展經濟學界的理論總結。在他們那本權威的《發展經濟學》教科書中,馬爾科姆·吉利斯、德懷特·帕金斯等曾長期在發展中國家工作的作者們總結,認為貧窮國家財力遠遠不足以支撐治療所有疾病,通過預防措施來更廉價地減少疾病和死亡,相比之下更為可取;[5]而早在1930年代初,中央蘇區就在實踐中從基層樹立了“預防第一”的衛生工作方針。毛澤東的《長岡鄉調查》(1933 年11月)對此多有著墨,記錄了長岡鄉衛生運動的組織方式、工作內容、成績、輿論之后,發出了這樣的評論:

“疾病是蘇區中一大仇敵,因為它減弱我們的革命力量。如長岡鄉一樣,發動廣大群眾的衛生運動,減少疾病以至消滅疾病,是每個鄉蘇維埃的責任。”[6]

【中央紅軍長征轉戰貴州時,年輕的男紅軍醫生龍思泉為治救生病百姓脫離大部隊,被地主民團殺害,老百姓敬仰傳為女神醫至今。遵義紅軍山上龍思泉墳前化身為紅軍女神醫的塑像365天都有百姓燒紙敬香獻紅綢。】

歷經土地革命、抗日戰爭和解放戰爭,中國共產黨逐步積累了豐富的衛生工作經驗,建立起了一批軍隊和地方醫療機構,培養了一支能吃苦、打硬仗的衛生干部和技術人員隊伍。新中國剛成立,人民衛生工作就被寫入了實質上是臨時憲法的《中國人民政治協商會議共同綱領》:“推廣衛生醫藥事業,并注意保護母親、嬰兒和兒童的健康。”新中國衛生工作由此全面鋪開,“預防為主”的理念也始終貫徹新中國衛生工作方針,日益引領世界衛生發展的潮流。在全國衛生工作中,黨和政府對少數民族衛生工作給予了額外的重視。1950年8月7日至9日舉辦的第一屆全國衛生會議特別提出:“中國是多民族的國家。少數民族地區,衛生環境更為惡劣,幫助他們發展衛生事業,也應該作為我們一個重要的任務。”1951年8月23日至30日,正值抗美援朝夏秋季防御作戰戰火紛飛、前線吃緊之際,國家召開全國民族衛生會議,專門討論和制定少數民族衛生工作方針與措施,少數民族衛生工作由此全面鋪開。就內蒙古而言,還在解放戰爭時期,東北局、東北軍區便向烏蘭夫“掛帥”的內蒙古自治政府支援了大批衛生干部;解放后,中央政府更是從專業人才、外匯(用于進口青霉素等藥品)等全方位強力支持在內蒙古全面撲滅鼠疫和性病,治療和預防并舉,挽救了瀕臨滅絕邊緣的蒙古民族。到“三千孤兒入內蒙”結束兩年后的1965年,我國宣布在內蒙古消滅了曾威脅蒙古民族生存的性病。從有關流行病學刊物論文來看,國家在內蒙古牧區實施的大規模性病普查至少一直延續到1977年。[7]

【2021年3月10日,“草原額吉”都貴瑪老人在內蒙古四子王旗的家中。當年都貴瑪19歲時在內蒙古四子王旗保健站負責三千孤兒中28個孩子的生活起居,其中最小的剛滿月,最大的只有6歲。圖|中新社】

四、“三千孤兒入內蒙”的經濟與社會基礎離不開中央和內地省市全方位支持援助

從經濟生活的雙重轉型、升級飛躍,到社會改革和全面防疫,內蒙古得以為創造“三千孤兒入內蒙”佳話奠定經濟與社會基礎,離不開中央和內地省市的全方位支持援助。在最直接的財政援助方面,1949—2020這72年里,除1950、1952、1954、1955、1957這5年每年有500萬元—4600萬元的小額財政盈余之外,其余67年里內蒙古地方本級財政一直是支出大于收入的赤字狀態,依靠中央財政轉移支付填補缺口。放眼更長歷史,在我們這個統一大國發展的歷史長河中,中華人民共和國政權之前,歷朝歷代中央政府也基本上都對內蒙古地區給予了各種形式的財政經濟援助。中央和內地省市和內蒙古的財政支持援助有多大?不考慮東部中部省市對地級及以下民族區域自治地方的對口援助(記入援助方財政支出)、央企以遠低于內地市場甚至低于成本的價格向民族區域自治地方提供貨物和服務等項目支出,僅考慮直接依靠中央財政轉移支付彌補的內蒙古本級財政收支差額,這部分轉移支付自2009年以來每年高于千億元,2014年以來每年高于兩千億元,2019年以來連續高于三千億元,2020年為3216.9億元。用支出收入比(本級財政支出/本級財政收入×100%)指標衡量內蒙古地方財政對中央財政轉移支付的依賴度,1949年這項指標為114%,1959—1961年極端困難的三年自然災害期間為114%(1961年)—141%(1959年),即使在國內經濟遭遇大災重創、對外又要勒緊褲腰帶還債的這個極端困難時期,中央財政也沒有停止對內蒙古等邊疆地區的轉移支付。2020年,內蒙古本級財政支出收入比為257%。[8]作為煤炭資源與生產大省,煤炭牛市意味著內蒙古財政“豐收”;而即使在煤炭超級牛市期間,內蒙古享受的中央財政戰役支付也仍然有增無減。2002—2012年是國際市場百年罕見的煤炭超級牛市,國家在此期間又采取了多種行政措施推動煤炭生產向內蒙古轉移,改革財稅制度以增加內蒙古等資源產地收入,內蒙古本級財政一般公共預算收入從2001年的117.38億元猛增至2012年的1552.7億元,同期本級財政一般公共預算支出從335.98億元膨脹至3426.0億元,結果是內蒙古本級財政一般公共預算收支赤字從2001年的218.6億元擴大至2012年的1873.3億元,擴大的赤字歸根結底由轉移支付彌補。不僅內蒙古,全國所有民族區域自治地方財政均高度依賴轉移支付,內蒙古支出收入比(本級財政支出/本級財政收入×100%)指標在五個省級自治區中尚屬最低。就總體而言,2020年,全國全部民族區域自治地方總人口19089萬,占全國總人口141178萬(第七次人口普查數據)的13.5%;GDP為13747億元,占全國GDP(1015986億元)的1.35%;地方一般公共預算收入7774億元,占全國地方一般公共預算收入(100143億元)的7.76%;地方一般公共預算支出31255億元,占全國地方一般公共預算支出(210583億元)的14.84%;一般公共預算支出收入比為402%,亦即其本級財政支出是收入的4.02倍;地方一般公共預算收支赤字23481億元。民族區域自治地方一般公共預算收支赤字占全國財政收支赤字比重,2014年為112%(即非民族區域自治地方財政收支盈余),2019年為45%,2020年為37.4%。[9]

【注釋】

①表中“轉移支付”指當年內蒙古本級財政收入減本級財政支出的差額,正數為盈余,無轉移支付;負數為赤字,即當年轉移支付數額;

②“撫養人數”指當年中央財政對內蒙古轉移支付數額分別按當年全國居民消費水平、農村居民水平、城鎮居民消費水平折算可以撫養的人數;

③“撫養人數占比”指當年中央財政對內蒙古轉移支付按全國居民消費水平折算可撫養人數占內蒙古人口總數百分比;

④2020年數據除末項占比之外均四舍五入取整數;

資料來源:①轉移支付根據國家統計局歷年《中國統計年鑒》及《中國統計摘要》財政數據整理計算;

②1949—1964年居民消費數據為全國數據,引自國家統計局國民經濟綜合統計司《新中國五十五年統計資料匯編》,表1—11“全國居民消費水平及指數”,第14頁,中國統計出版社,2005年;

③1949—1964年內蒙古人口數據引自國家統計局國民經濟綜合統計司《新中國五十五年統計資料匯編》,表6—2“內蒙古自治區人口狀況”,第232頁,中國統計出版社,2005年;

④2020年內蒙古人口數據采用第七次人口普查數,引自國家統計局《中國統計年鑒—2021》表2—8“分地區戶數、人口數、性別比和戶規模(2020年)”,第37頁,中國統計出版社,2021年;

⑤2020年居民消費數據為內蒙古數據,引自國家統計局《中國統計年鑒—2021》表6—20“分地區居民人均消費支出”、6—26“分地區城鎮居民人均消費支出”、表6—32“分地區農村居民人均消費支出”。

按居民消費水平折算中央財政對內蒙古轉移支付可以撫養的人數,我們可以加深理解其規模之大。由于缺乏建國初期內蒙古居民消費數據,1958—1964年間居民消費、農村居民消費、城鎮居民消費水平均取全國數據,2020年取內蒙古數據,計算結果如表2所示:在“三千孤兒入內蒙”故事發生前后的1958—1964年間,按整體居民消費水平折算,中央財政對內蒙古轉移支付可撫養人數在13.7萬—291.0萬之間,占同年內蒙古人口比重在1.1%—26.3%之間,相當于“三千孤兒”人數的46倍—970倍;按農村居民消費水平折算,中央財政對內蒙古轉移支付可撫養人數在18.1萬—442.5萬之間;按城鎮居民消費水平折算,中央財政對內蒙古轉移支付可撫養人數在7.1萬—136.9萬之間。鑒于內蒙古屬于邊疆欠發達地區,居民消費水平顯著低于內地,若按內蒙當地居民消費水平折算,中央財政轉移支付可撫養人數還會更多。2020年,中央財政對內蒙古轉移支付3217億元,按內蒙古居民人均消費支出折算可撫養1517萬人,占同年內蒙古人口(2405萬)的63.1%;按內蒙古農村居民人均消費支出折算可撫養2367萬人,僅比內蒙古總人口少38萬;按內蒙古城鎮居民人均消費支出折算可撫養1347萬人。更重要的是,中央和內地省市財政對內蒙古等民族區域自治地方的援助很大一部分并沒有用于分光吃盡的消費,而是用于人力資本和固定資產的投資,和相關的人才流動等投入結合,極大地增進了各民族區域自治地方的生產力,推動當地經濟社會發展在短時間內就發生了質的飛躍。

【2017年12月13日,內蒙古呼和浩特一家醫院,醫護人員在接診患者。】

在防疫工作中,除上文提及的解放戰爭時期東北局、東北軍區便向烏蘭夫“掛帥”的內蒙古自治政府支援了大批衛生干部外,新中國建國伊始,中央政府便派出多批中央防疫大隊和中央民族訪問團醫療隊,奔赴邊疆民族地區開展調查與防治。我國著名皮膚性病學與麻風病學專家葉干運1950年10月帶領中央防疫第七大隊赴甘肅、青海兩省少數民族聚居區開展性病調查與防治工作,9個月工作結束剛剛回家,1950年7月又帶領中央內蒙古衛生隊奔赴內蒙開展工作。與此同時,中央政府大力動員內地衛生干部赴少數民族聚居區工作。1951年11月23日,政務院第112次政務會議聽取并批準衛生部副部長賀誠的《衛生部關于全國少數民族衛生會議的報告》;12月5日,政務院批準《全國少數民族衛生工作方案》、《少數民族地區性病防治工作方案》、《少數民族地區瘧疾防治工作方案》、《少數民族地區婦幼衛生工作方案》等重要文件。在這些文件中,就動員內地衛生干部赴少數民族聚居區工作制訂了以下規定:凡在1950年以后的醫學院校畢業生,除分配到軍事衛生機構工作者外,凡分配地方的衛生人員,宜首先滿足少數民族地區的要求,一般應到少數民族地區服務1年;已在公私立醫院工作的衛生技術人員,除長期遷往少數民族地區者外,可于服務1年以后,仍回原職,由中央及各大行政區制定輪流調派計劃。與少數民族地區臨近的醫務人員集中地區,應大量吸收參加工作,并盡先調配。外加優先照顧培訓當地衛生人員,在建國初期的困難條件下,原本經濟社會發展落后、人力資源薄弱的邊疆省區內蒙古衛生事業取得了長足進步。僅就對內蒙古防疫至關重要的衛生機構數和衛生機構技術人員數兩項指標來看,1949年,內蒙古衛生機構78個,衛生機構技術人員7200人;1957年,這兩項指標分別上升至2152個和1.83萬人;1965年,這兩項指標進一步上升至3820個和3.32萬人。[10]

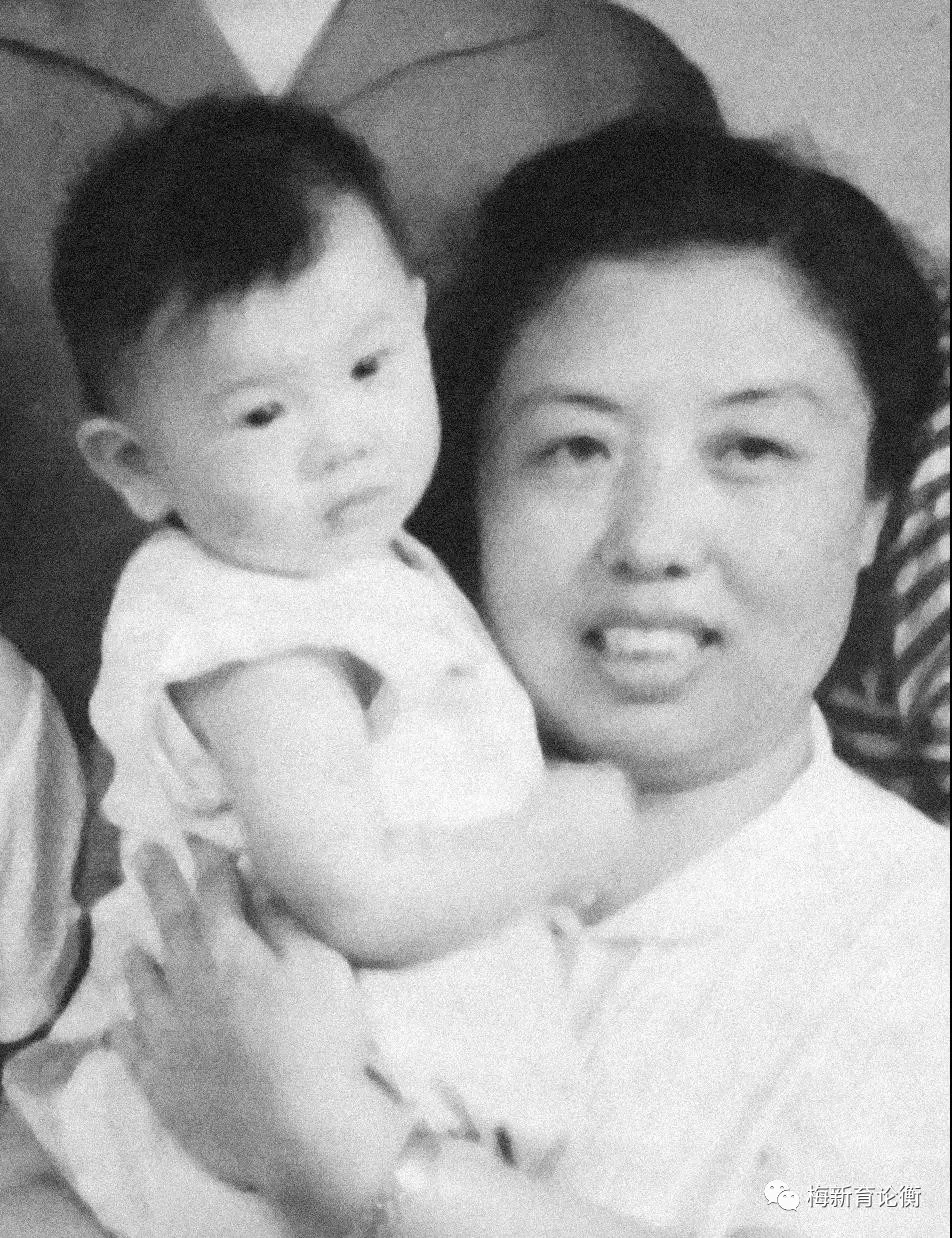

【烏蘭夫同志夫人云麗文與收養的南方孤兒東東,烏蘭夫家是當時最早收養南方孤兒的內蒙古家庭】

新中國建國70年,從內地到邊疆,整個中國經濟社會發展取得了驚人的進步,許多先進的社會治理方式突破了此前兩千年未能突破的障礙而覆蓋到了廣大邊疆地區,透過“三千孤兒入內蒙”的故事,我們可以清晰地看到這一點。而“三千孤兒入內蒙”得以實現,其經濟社會基礎的奠定,又充分體現了中華民族相互扶助、共同進步的精神,以進步為導向,這,就是民族團結之真諦。(初稿2021.11.3,修訂2021.11.12,僅代表個人意見)“三千孤兒入內蒙”是改革開放以來我國官方宣傳力度最大、社會知名度最高的民族團結故事之一,為了國家長治久安,時代需要我們與時俱進,本著客觀全面、面向統一、面向進步、面向團結的原則,從新的視角、新的思路出發重新完整講述這個故事。寫這篇文章,旨在重構這個故事的敘事框架邏輯,提升觀察的層次,全面分析講述這個歷史故事的背景、基礎,消除此前講述報道這個故事思路存在的片面等問題。

欲求國家長治久安、永葆統一,需要“揚棄”以往的一些理論、政策,構建更全面、實事求是、尊重經濟社會發展客觀規律、符合國家統一需求的史觀。中國是一個單一國家,不是聯邦,更不是邦聯;這一點,我們時刻需要銘記在心。嚶其鳴矣,求其友聲;希望我的嘗試努力,能夠激勵更多的人共同努力。

[1]根據國家統計局國民經濟綜合統計司《新中國五十五年統計資料匯編》表6—17“內蒙古自治區工業企業單位數、工業總產值及指數”數據整理計算,第246頁,中國統計出版社。[2]吳秉仁:《從內蒙古牧區性病防治效果看新中國性病防治成就——內蒙古自治區性病防治后梅毒現患和血清學追訪調查》,《中華流行病學》,1999年第3期。[3](中國社科院民族學與人類學所)方素梅:《新中國初期民族衛生工作的方針與措施——以全國民族衛生會議為中心的考察》,《青海民族研究》,2016年第4期。[4]【美】馬爾科姆·吉利斯、德懷特·帕金斯等:《發展經濟學》,第十章“醫療保健”,第302頁,經濟科學出版社,1989年。[5]【美】馬爾科姆·吉利斯、德懷特·帕金斯等:《發展經濟學》,第十章“醫療保健”,第332—333頁,經濟科學出版社,1989年。[6]《長岡鄉調查》(一九三三年十一月),載于《毛澤東文集》第一卷,第276—321頁,人民出版社,1993年。其中,“衛生運動”章節見第309—310頁。[7]吳秉仁:《從內蒙古牧區性病防治效果看新中國性病防治成就——內蒙古自治區性病防治后梅毒現患和血清學追訪調查》,《中華流行病學》,1999年第3期。[8]根據國家統計局歷年《中國統計年鑒》及《中國統計摘要》整理計算。[9]根據國家統計局《中國統計年鑒—2021》數據計算,中國統計出版社,2021年。其中,民族區域自治地方人口數據引自表25—17“民族自治地方行政區劃和人口(2020年)”,第829頁;民族區域自治地方GDP、財政數據引自表25—18“民族自治地方國民經濟與社會發展主要指標”,第830頁;全國財政數據引自表7—1“一般公共預算收支總額及增長速度”,第221頁。[10]國家統計局國民經濟綜合統計司:《新中國五十五年統計資料匯編》,表6—34“內蒙古自治區衛生事業基本情況”,第259頁,中國統計出版社。

瞭望智庫文章《“三千孤兒入內蒙”,這不僅是個感人的故事》鏈接:澎湃新聞轉載《“三千孤兒入內蒙”:不僅感人,還是一大歷史性進步》:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15402762

(作者系商務部國際貿易經濟合作研究院研究員;來源:昆侖策網【作者授權】,轉編自“梅新育論衡”)

毛主席的"十沒有"和鄧小平的"十如果"發人深省

毛主席的"十沒有"和鄧小平的"十如果"發人深省