近來,一條本來很偏門的消息弄得關心軍事和航空的人們很激動。中科院力學所高溫氣體動力實驗室的姜宗林團隊在《航空學報》上發表文章,宣布已經在M9風洞里進行氫燃料的斜爆震發動機的成功測試。

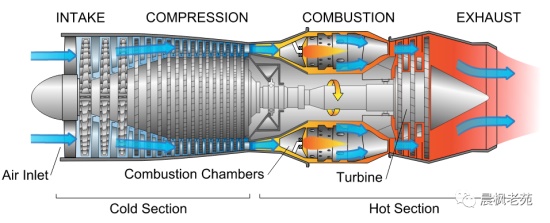

噴氣發動機是飛行速度跨過音速的關鍵。但噴氣發動機的基礎是亞音速燃燒,換句話說,與其燃燒機制與篝火在基本原理上是一樣的。篝火燃燒時,火焰的擴散速度較低,壓力波以音速傳遞,所以火焰速度永遠不會超過擴散速度。這使得溫度一高,膨脹馬上有效地降低了壓力,形成等壓燃燒。在噴氣發動機里也是一樣,燃燒室的壓力是壓氣機產生的,不是燃燒升溫產生的,升溫導致的升壓馬上就通過氣流向后流動而降低,依然是等壓燃燒。

常見的開放的燃燒是等壓燃燒

渦噴和渦扇的差別在于風扇和外涵道,但對于超音速推進來說,進氣段都需要對來流減速到亞音速,同時增壓,以確保在燃燒室里的亞音速燃燒

需要通過收斂-擴散噴管才能加速到超音速噴流,也就是說,在收斂段加速,在喉道達到音速,然后在擴散段加速到超音速

與等壓燃燒對應的是等容燃燒。這是在封閉環境里的燃燒,溫度壓力都要升高。等容燃燒可以是亞音速燃燒,也可以是超音速燃燒。當燃燒速度大大超過音速時,即使在開放環境,壓力波的傳遞依然以音速進行,與燃燒速度相比可以忽略不計,實際上使得壓力波的鋒面相當于固定不動的壁面,因此超音速燃燒可以看作等容燃燒。另一方面,固定不動的壁面內持續升溫和升壓的話,最終必將導致爆炸。所以超音速燃燒通常可以等同為爆炸。

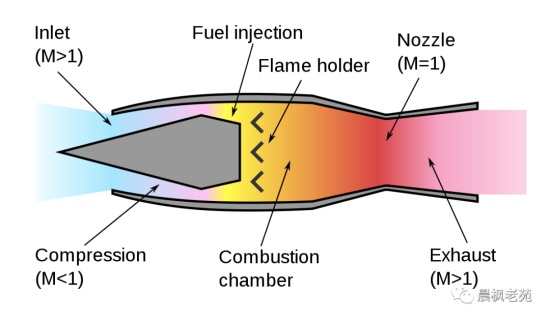

由于亞音速燃燒的限制,超音速飛行時,進氣道必須把來流減速,通常降低到M0.5-0.6一級。減速的過程本身也增壓,可以想象為減速過程中的積聚導致增壓。壓氣機進一步把氣流增壓到燃燒室的壓力,燃燒膨脹后,氣流推動渦輪并驅動壓氣機,在通過收斂-擴散噴管時,在收斂段加速到音速,在擴散段繼續加速到超音速,最后噴出,完成熱力學循環。

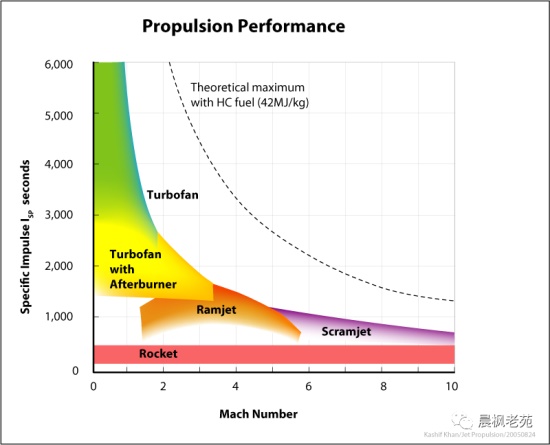

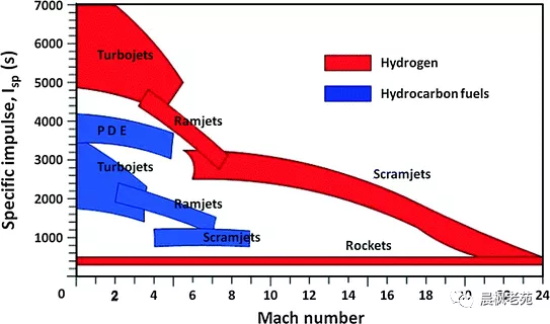

非加力渦扇的速度極限約M2,在實用中大概能達到M1.5;加力渦扇的速度極限大約M3.5,在實用中大概能達到M2.8-3.0;亞燃沖壓也是一樣,實際上M4-5就差不多到頭了,盡管理論上可達差不多M6;超燃沖壓可達M10

由于這個減速、加速過程,渦輪類噴氣發動機在速度超過M3一級后,阻力上升快于推力上升,在理論上就不可能實現高超音速。

常規的沖壓發動機不用壓氣機,來流在進氣道里通過動壓直接完成減速增壓,燃燒膨脹后噴氣做功,同樣通過收斂-擴散噴管達到超音速推進。在這里,燃燒依然是亞音速的,所以也稱亞燃沖壓,速度極限比渦輪類發動機更高,可到M4-5一級,理論上能達到M6,但那很勉強了。

亞燃沖壓發動機沒有活動部件,但還是等壓燃燒,依然不適合高超音速推進

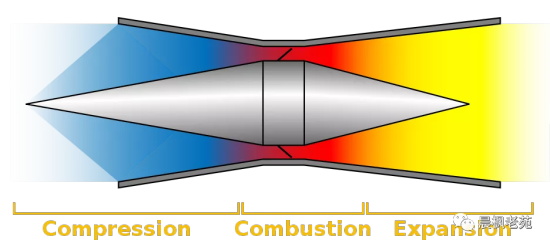

超燃沖壓雖然也需要減速增壓,但是超音速燃燒,減速幅度小,阻力小,更加適合高超音速飛行,但燃燒控制的難度極大

超燃沖壓把燃燒速度提高到超音速,與亞燃沖壓實際上已經是完全不同的機理了。超燃沖壓的進氣道也要減速增壓,但最終速度還是超音速的。超燃沖壓要做到“受控爆炸”,關鍵在于用氣流流動幫壓力波的傳遞加速到超音速,這是通過超音速進氣做到的。問題在于燃速和壓力波速度需要精確匹配。如果燃速還是高于壓力波速度,那就要爆炸了;如果燃速低于壓力波速度,則可能熄火。

常有人把超燃沖壓比作在12級臺風天里點燃火柴,這不盡準確,或許在12級臺風天里被吹上天時,在被風卷走的同時點燃火柴,更加貼近一點。不消說,難度是巨大的。這也是超燃沖壓始終難以做到長時間穩定工作的原因,西方超燃沖壓還在盡量延長穩定工作時間的階段,很少有形成正推力的。這方面中國又領先了,但離實用也還是有距離。另外,超燃沖壓還是從等壓燃燒的理念延伸過來的。能降低高超音速飛行的阻力,但還是“帶著鐐銬前行”。

亞燃沖壓和超燃沖壓都需要啟動速度才能開始工作。在導彈上,一般用火箭助推達到啟動速度,超燃沖壓則要直接用火箭助推到高超音速才能啟動。這也是為什么西方超燃沖壓能工作200秒以上但依然還沒有產生正推力的原因,實際上是在“有動力滑翔”中茍延殘喘,并不是真的動力推進。

但是換一個思路,可以用爆炸產生推力,燃燒在瞬間完成,具有自增壓特點,這也是內燃機比蒸汽機具有更高熱效率的關鍵。這樣的受控爆炸一般稱為爆震或者爆轟(detonation),爆炸(explosion)常用于特指不受控制的情況。

蒸汽機內是等壓燃燒,但內燃機在氣缸里產生爆震,壓力大大超過蒸汽機,效率也更高。在理論上,把內燃機的排氣形成噴氣,這也是一種噴氣發動機。這恰好就是脈沖爆震發動機(簡稱PDE)的基本原理。

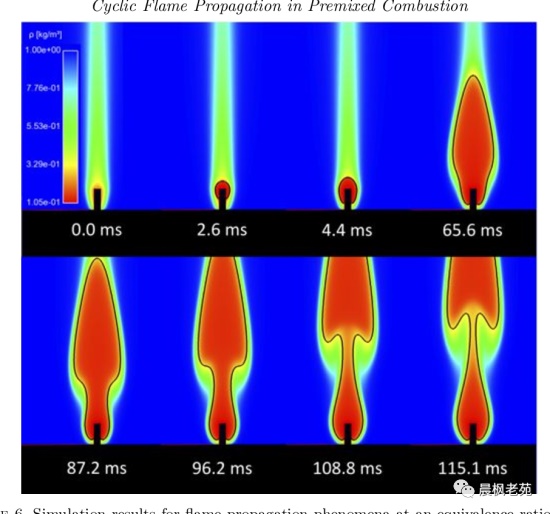

爆震的難點在于火焰擴散的控制,在封閉的氣缸里已經不容易,在開放的燃燒室里,還有激波控制的問題,這是形成等壓燃燒的關鍵

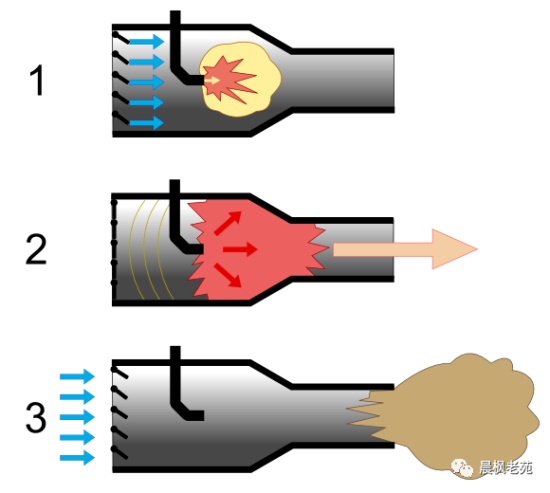

PDE與二戰時代的脈沖噴氣發動機有傳承關系,但不是一回事。德國V-1導彈是首先使用脈沖噴氣發動機的飛行器,有進氣閥,但排氣端是直通環境大氣的。在工作時,進氣閥周期性打開,進氣在沖壓和排氣的抽吸作用下進入燃燒室,在與燃料混合的同時進氣閥關閉,油氣混合體點燃后燃燒膨脹,從尾部噴出,同時打開進氣閥,開始下一個循環。這樣的間隙工作形成獨特的“啪啪”聲,倫敦人民一聽到這聲音,就必須趕緊跑防空了。脈動噴氣發動機的結構比渦輪噴氣發動機簡單得多,但在燃燒膨脹的同時已經開始噴氣,漏氣損失可觀,油耗很大,限制了進一步發展。

V-1可算最早的巡航導彈。使用脈沖噴氣發動機

脈沖噴氣發動機有進氣閥,但排氣端是開放的,所以有漏氣問題

要是在脈沖噴氣發動機的排氣端也加上排氣閥,與進氣閥交替開關,在兩頭關閉期間進行封閉的爆震燃燒,就避免了的漏氣問題,不僅大大提高排氣壓力,熱效率還顯著高于渦輪類噴氣發動機。當然,實際PDE并沒有排氣閥,而是通過爆震燃燒近似等容燃燒的性質“自然封閉”,也就是說,利用燃燒速度大大高于壓力波速度的特點,把慢吞吞的壓力波鋒面當作近似固定的虛擬容器壁了。這就是爆震沖壓發動機了。與渦噴適合高速、渦扇適合中低速不同,PDE對飛行速度較不敏感,在理論上可以從零到M4以上的全范圍工作。PDE與脈沖噴氣發動機的區別則像內燃機與蒸汽機的區別,前者是等容燃燒,后者是等壓燃燒。PDE是未來航空動力的重要研究方向。

脈沖爆震發動機也是間隙工作,但是超音速燃燒與亞音速燃燒的本質不同使得脈沖爆震發動機與脈沖噴氣發動機有本質不同

PDE的速度極限比渦輪類噴氣發動機更高,但低于沖壓發動機。采用氫燃料(紅色)的話,速度極限比用碳氫燃料(藍色)更高

如果能做到精確控制時序的話,PDE的進氣端都不需要機械的閥門閉鎖。俄羅斯發明的超音速爆震發動機用周期性地改變預混合氣體濃度的方法,使得燃燒模式在爆震和燃燒之間交替,周期性地將爆震波的鋒面擴張、收縮,形成PDE循環。這是很精妙的設計,但還停留在理論層面。

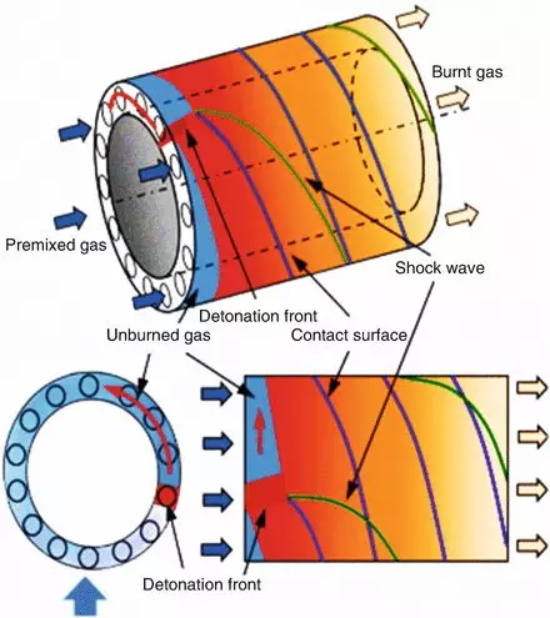

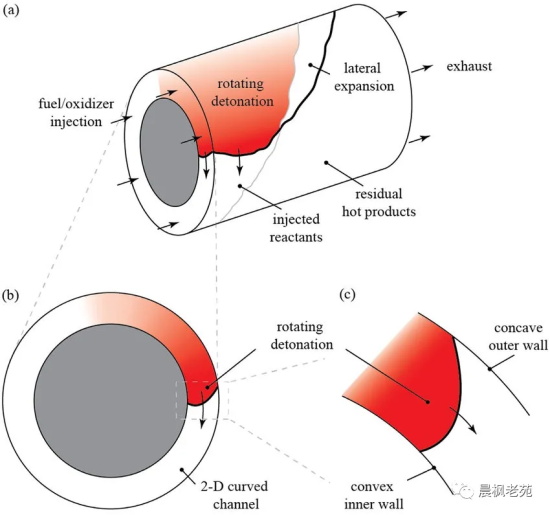

PDE還是間隙工作的。實際PDE的工作頻率較高,可能高達每秒100次,與連續推力實際上無差別,間隙推力并無大礙,但回旋爆震發動機(簡稱RDE)就是連續推力。RDE把PDE的軸向爆震改成連續旋轉的徑向爆震,連續的爆震在形成和擴散中后波推前波,使得爆震波在環形燃燒室里在像螺旋線一樣斜向向后擴散中,一邊回轉,一邊向后運動,在噴出的時候產生軸向的連續推力,而且避免了PDE間隙推力的缺點。

回轉爆震發動機(RDE)的推力是連續的。藍色為未燃的預混合氣體,紅藍界面是爆震波位置,藍線是爆震波沿管壁的運動軌跡,綠線是爆震產生的激波在管壁上的軌跡,管內紅色由深變淺顯示溫度逐漸降低和壓力釋放的過程,每一個圓孔都是“進氣口”,所有進氣口同時工作,各自形成爆震波。

左為另一個視角,右為沿圓周展開后其中一個爆震波和激波的分布

RDE是環管結構,爆震波在環管內回旋擴散,這樣的三維爆震波的形成和擴散不是光有理論就能解決的,需要復雜、昂貴的實驗來驗證

RDE是當前研發比較活躍的方面,中國自然不會落后。國防科技大學從2009年就開始研究RDE,在2017年的廈門高超音速國際大會上展示了660毫米直徑的試驗性樣機,采用液氫或者乙烯燃料,在M4.5和18500米的臺架和飛行條件下產生了靜推力。

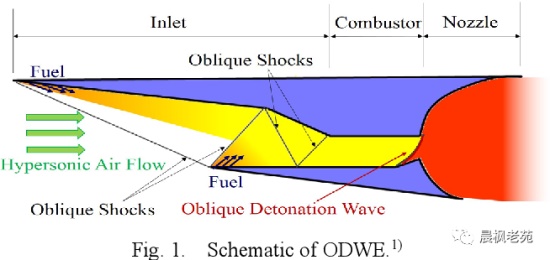

PDE和RDE都適合M5-6以下的準高超飛行,更高速度還是需要斜爆震發動機(簡稱ODE),也稱駐定斜爆震沖壓發動機(簡稱SODRAMJET)或者斜爆震波發動機(簡稱ODWE)。ODE利用一道或者多道斜激波對氣流進行壓縮,激波后的流動混合作用正好把燃料和空氣混合均勻,下一道激波的高溫高壓正好點燃,然后在稍后的一個極薄鋒面上產生爆震,形成推力。為了改善和在更大范圍內可靠誘燃和起爆,也有用激光、熱射流、磁流體點燃的。

ODE結構十分簡單,設計十分復雜,照貓別說畫虎,連駱駝都不像

ODE的基本概念早就成型了,但工程實現還在摸索中,所以有多種構型不奇怪

但ODE也是最難工程實現的,斜激波的起爆和激波、爆震波的駐定(維持在特定位置和角度)都高度依賴超音速條件,而且推進系統與飛行器設計高度整合。首先是理論上還有很多未知,難以精確分析和設計;其次是高超音速風洞是與高超音速推進同等級的世界難題,難以實驗研究和具體測試。現在常用子彈模擬。這倒是成本低,容易實現,但子彈只能產生圓錐激波,與斜爆震的平面激波不是一回事,再近似、再等效總是不夠給力。還有實際流動中的邊界層和湍流問題,激波和爆震波在壁面的反射問題和動態穩定性問題。

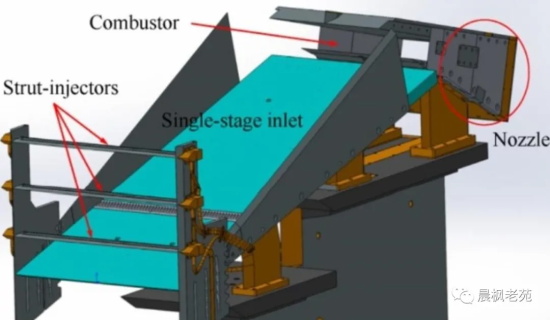

姜宗林團隊最厲害的地方是把斜爆震發動機做出來了,還實際測試了

斜爆震的原理不能說多復雜

但在實際測試中檢驗斜爆震的特點,實際解決難點,其意義是怎么說也不過分的

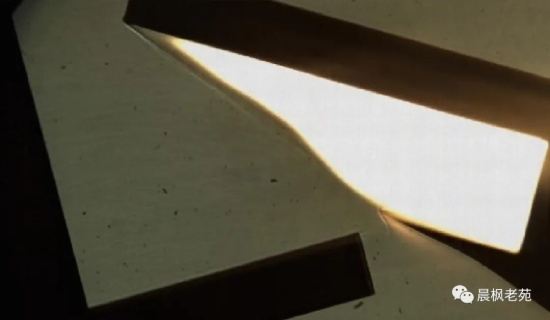

姜宗林團隊在實驗中觀察到了白熱的激波層,這是誘燃和起爆的關鍵

這一切離不開高超音速風洞

工程實現有多少難題誰都知道,可貴的是工程樣機做出來了,還在高超音速條件下測試成功了。這才是姜宗林團隊的厲害之處。斜激波在理論上可以達到M16以上,但當前世界最高水平的高超音速風洞在中國,還只能達到M9,現階段的實驗只能到M9為止。中國已經在建M16一級的風洞,預計將繼續推動高超音速推進的研究。

姜宗林團隊的成果有兩個世界第一:

1 斜爆震發動機試驗成功

2 中國能提供必要的高超音速風洞給斜爆震發動機測試

這兩個都是了不起的成就,值得在世界上吼一嗓子:“厲害了,中國!”一定會有人說,ODE的基本概念“人家外國人”早就發明了,現在不過是做出來了,沒什么稀奇的。這是不對的。愛因斯坦發明了相對論,奠定了原子彈的理論基礎,但直到費米建立了可控的核反應,才有曼哈頓計劃才做出了原子彈的事情。每一步都是了不起的成就,不存在理論發明在先所以工程實現就不值一提的事情。姜宗林團隊還沒有到發明原子彈的地步,但相當于費米在芝加哥大學運動場看臺下的第一臺反應堆。

斜爆震發動機最終會用于高超音速飛機和空天飛機,極大地縮短世界上任何兩地之間的距離,同時軍事應用也是顯而易見的。在短期內,最可能的應用是高超音速無人偵察機,無偵-8采用火箭動力達到了初步要求,但是有缺憾的。采用超燃沖壓或者斜爆震發動機可以大大增加續航時間,增加偵察范圍,達到“大氣層內無限變軌衛星”的作用。

“嫦娥5”返回時,采用水漂技術,這在探月和軌道航天器中是首創的。“阿波羅”和“聯盟”飛船都是彈道式再入,用降落傘著陸。航天飛機是簡單滑翔再入,以便水平著陸。“嫦娥5”依然是降落傘著陸,但采用水漂技術,或許是為了在水漂中降低再入速度,并更加精確地控制著陸點。不管是出于什么原因,中國對水漂技術已經玩熟了,不管是不是絕對必要,都可以玩一把,反正風險已經足夠低。在這種情況下,空天飛機或者軍事航天器可以在水漂中用斜爆震發動機加一把速就有特殊意義了,可以長時間無限制變軌,比現有的偵察衛星有用多了。前一段時間神秘的“中國X37”的意義似乎清晰了一點。

用于高超音速洲際導彈的話,可以用小得多的助推火箭升空,然后在亞軌道高空轉入水平飛行。不僅彈道更飄忽,還因為助推火箭的尾焰比洲際彈道導彈小得多,與戰術彈道導彈的尾焰特征相似,而增加判別困難。如果用包括斜爆震的組合發動機起飛,那就像飛機一樣,基本無法用紅外預警衛星預警了,將徹底打破美國的反導彈體系。而且速度達到M15-16的話,差不多達到M25一級的洲際彈道導彈速度的2/3,比不超過M8的超燃沖壓導彈快了一倍,M2-3一級的超音速巡航導彈就根本不可比了。

說到火箭,爆震發動機(不管是脈沖爆震、回旋爆震還是斜爆震)也是可以用于火箭發動機的,與大氣層內使用相比,空氣進氣改成氧化劑進氣而已。不過斜爆震需要進氣就是超音速的,比較起來,脈沖爆震或者回旋爆震的火箭發動機可能更易實現一點。現有火箭發動機實際上還是等壓燃燒,爆震的壓力和比沖更高,用于火箭發動機可以把比沖至少提高30%。

爆震發動機另一個有意思的應用是炮彈增程。RDE比較容易與炮彈的形狀相整合,由于只需要攜帶燃料,不需要攜帶氧化劑,與火箭增程相比,可以增加射程,或者增加裝藥。

至于斜爆震發動機與超燃沖壓哪個更先進的問題,應該說各有有點,互相補充。等容燃燒的內燃機取代了等壓燃燒的蒸汽機,但等壓燃燒的燃氣輪機重回江山了,所以不是等容燃燒必定比等壓燃燒更先進那么簡單。另一方面,等容燃燒的PDE和RDE或許有朝一日會補充等壓燃燒的燃氣輪機,在航空世界里各霸江山,而結合爆震燃燒的超燃沖壓也在研究中。

中國的人們在繼續為大推力渦扇而焦慮,但高超音速和各式爆震發動機才是航空航天技術的前沿。超燃沖壓、PDE、RDE、ODE……這是百花齊放的年代,在通往星辰大海的征程上,姜宗林及其團隊還會再立新功,而這只是中國眾多團隊之一。

文章來源于晨楓老苑 ,作者晨楓

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞