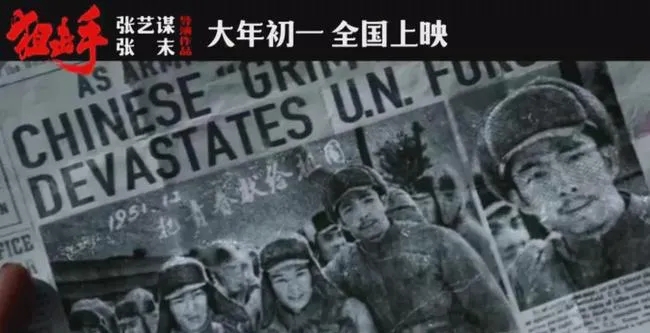

就是預先埋伏的狙擊手將對方的一員(最好是其中比較重要的人物)擊斃或重傷,然后好整以暇,等待對方拖尸或營救傷員,借機擴大戰果。在影片中,美軍的“王牌狙擊手”約翰用的就是這一招。但《狙擊手》用這樣一個梗展開故事,卻讓人覺得毫無新鮮感。為什么呢?因為這是一個在中外電影中被用爛了的梗。八十年代庫布里克的越戰片《全金屬外殼》就用過;2015年,吳京拍《戰狼》,高潮情節也是這個梗;2021年的“網大”《浴血無名川》,更是把這個梗正用反用,大用特用,用到了幾乎令觀眾產生不適的程度。更關鍵的問題還在于,雖然《狙擊手》把“圍尸打援”故事講得聲情并茂,但這個戰例卻并不見于志愿軍戰史和當事人回憶,《狙擊手》的創作團隊也沒有提到影片有真實戰例做依據,可見這是一個虛構故事。可是,既然虛構,為什么要虛構一個盡人皆知的俗套呢?為什么不索性腦洞大開、天馬行空,虛構一個新鮮的(同時也是合情合理的)故事呢?如果創新虛構實在做不到,那么就老老實實地選一個志愿軍的真實戰例(個人認為一切虛構故事都不如志愿軍真實戰例精彩),再以此為基礎加以演繹,不是也很好嗎?一個成功的案例就是1964年拍攝的《英雄兒女》。這部電影是根據巴金小說《團圓》改編的,無疑是一個虛構故事。但巴金為了創作這篇小說,兩次赴朝。第一次是在戰爭打得如火如荼的1952年,他參加中國文聯赴朝創作組,在朝鮮開城前線附近的志愿軍某部六連生活了兩個多月;第二次是朝鮮停戰協定簽字之后,他再次赴朝體驗生活。不僅小說素材來自于生活,后來根據小說改編電影時,也吸收、參考了大量真實的志愿軍英雄事跡,有了這些真實的英雄事跡做基礎,《英雄兒女》終成不朽經典。《狙擊手》和《英雄兒女》不同。兩位張導演的創作態度,看來不是深入生活而是深入電影,所以就只能選擇俗套。用俗套來拍《狙擊手》,恰似姜昆在春晚上炒10年前的剩飯,這不是對觀眾的尊重,也是一種思想懶惰,在創作上采取機會主義手法的一種表現。《狙擊手》的基本故事架構是“精英射手的巔峰對決”——這也是被許多西方狙擊手電影用爛的。典型的如2001年法國導演讓·雅克·阿諾執導的《兵臨城下》、2014年克林特·伊斯特伍德執導的《美國狙擊手》,都是如此。蘇軍方面出場的是瓦西里。雖然他是普通士兵,但卻是西伯利亞烏拉爾山區獵人家族的一員,像美國西部片里的“印第安獵人”那樣,自帶一種原始而古老的神秘感。德軍方面,則是專門從柏林調到斯大林格勒戰場對付瓦西里的“佐森狙擊學校”校長康尼少校。影片用這樣一個給人留下深刻印象的鏡頭烘托康尼少校的卓爾不群:德軍士兵都擠在黑暗寒冷的悶罐車里,而少校一個人就獨占了一節明亮、溫暖、豪華的專用車廂。《美國狙擊手》則是根據前美軍海豹突擊隊隊員克里斯·凱爾自傳《美國狙擊手:美國軍事史上最致命狙擊手的自傳》改編的。凱爾是美軍王牌狙擊手,曾在伊拉克戰場射殺255人。他最傳奇的一次狙擊行動發生在2008年薩德爾城。當時,他在城外執行任務,看到大約1920米外一名武裝分子正扛著火箭彈發射器靠近一支美軍車隊。凱爾立刻扣動扳機,精準無誤擊斃了這名武裝分子,創下了他成功狙擊的最遠紀錄。影片為凱爾安排了一個“分量相稱”的對手——前伊拉克射擊運動員、奧運氣步槍射擊項目銀牌獲得者穆斯塔法。穆斯塔法多次給凱爾造成了致命威脅,并打死了他最親密的戰友,但是凱爾最終在一場發生在沙塵暴天氣的戰斗中,將穆斯塔法擊斃。《狙擊手》深受這些西方狙擊手電影的影響,也采取了“巔峰對決”的架構。美軍方面,是專門從后方調來的王牌狙擊手約翰,他驕橫跋扈,自帶團隊,基層指揮官也無權指揮他。志愿軍方面,劉文武本來不夠精英,但《紐約時報》為他加封了“中國死神”的稱號,這使他也具有了精英的光環。《兵臨城下》中,德軍方面之所以注意到瓦西里,必欲除之而后快,是因為蘇聯報紙大肆宣傳了瓦西里的事跡,并刊登了他的大幅照片。而在《狙擊手》中,美軍方面之所以把劉文武視為眼中釘,專門把王牌狙擊手約翰調來對付他,也是因為中國報紙報道他的事跡,刊登了照片,最終引來《紐約時報》的報道。

在《美國狙擊手》中,因為凱爾彈無虛發,每次開槍,必有人應聲倒地,所以當地武裝分子為他起了一個綽號:“拉馬迪惡魔”。而在《狙擊手》中,劉文武也有一個綽號,“中國死神”——這是來自《紐約時報》惡謚。西方電影,尤其是好萊塢,熱衷于采用“精英射手巔峰對決”的模式來表現戰爭,這其中的原因,一方面是和西方的個人主義文化背景有關,另一方面,也反映了西方統治階級一個隱秘的幻想:依靠少數受過專門訓練的軍事精英,憑借尖端武器裝備,就可以決定性地影響戰爭進程。如此一來,不僅大大降低了戰爭成本,更重要的,是可以降低、消除保持一支龐大武裝部隊所可能帶來的政治風險。但是,把“精英射手巔峰對決”的模式套用到抗美援朝戰爭,那就不倫不類了。

我軍在抗美援朝戰爭后期進行的“冷槍冷炮運動”中,所以能夠把美軍壓得無法抬頭并取得最后勝利,靠的并不是少數精英狙擊手,而是群眾運動。和西方狙擊手電影中神乎其神的表現相反,在世界軍事史上,狙擊手都是單兵作戰,對戰役進程影響不大,更不可能影響整個戰爭結局。但志愿軍發動的“冷槍冷炮運動”卻明顯不同:作為世界戰爭史上迄今為止最大規模的狙擊作戰,對戰爭結局產生了戰略性影響,成為迫使美國不得不同意停戰的重要因素之一。“冷槍冷炮運動”之所以能夠產生戰略性影響,根本原因正在于它不是少數狙擊精英的“巔峰對決”,而是按照毛主席在井岡山時期就創立的傳統,發展成了一場大規模的群眾性殺敵立功運動。據統計,從1952年5月到1953年7月,志愿軍在冷槍冷炮運動中共斃傷“聯合國軍”和南朝鮮軍5.2萬余人。這一輝煌戰績足以令一場大規模的戰役相形見絀。在“冷槍冷炮運動”中,涌現出的最出名神槍手,就是張桃芳!他在32天的時間里,用436發子彈,斃敵214人(大部分是美軍),創造了志愿軍冷槍殺敵最高紀錄,榮立特等功。以張桃芳的輝煌戰果,完全可以進入世界十大狙擊手的行列。尤其令人稱奇的是:張桃芳沒有經過嚴格的專業訓練,使用的是一支普通的蘇制莫辛納甘步槍,沒有瞄準鏡,也不懂得測風向和風速等狙擊手必備的專業知識,全部訓練僅消耗子彈500發左右。這就是說,張桃芳并不是凌駕于普通志愿軍戰士之上的“狙擊精英”,更不是他們的對立面,而是他們中的一員。在志愿軍中,有無數的張桃芳,只不過他們的戰果比張桃芳稍遜罷了。比如志愿軍第68軍204師610團8連炊事員龐子龍,他的本職工作是給戰壕里的戰士們送飯,但后來他在陣地上來來去去看別人打槍很是痛快,就提出讓他也試試,并向連長保證要是不行還回炊事班,結果一打就收不住手,3個月內冷槍斃敵54名。面對志愿軍這樣千千萬萬的“狙擊手大軍”,美軍派遣幾個類似凱爾、約翰、乃至康尼那樣的精英狙擊手,就屬于螳臂當車。以志愿軍第12軍的戰果為例,在不到3個月的時間里,全軍狙擊殲敵2506名,消耗步槍子彈5843發,我軍傷亡11名,對100米內目標射擊命中率普遍達到80%,敵我損失比是228:1。然而,和在真實的歷史中,志愿軍在狙擊作戰中處于壓倒性優勢完全相反,在《狙擊手》中,美軍王牌狙擊手約翰卻始終處于優勢,他實際上完成被派往前線時領受的任務:消滅“中國死神”劉文武。并且他還令五班幾乎全部陣亡,唯一幸存者陳大永也將因為身負重傷而很難在短期內重返前線。軍事歷史題材的影片,無論編導的主觀意圖是什么,客觀上都在用藝術的方式總結歷史經驗。但是,如果要正確地總結歷史經驗,在創作時就必須經歷一個“從生活到電影”的過程,而不應該是一個簡單的“從電影到電影”,甚至是“從好萊塢電影到中國電影”的過程——這樣的話,總結的就不是我軍的歷史經驗,而是其他什么軍隊的歷史經驗了。當然,我這里絕不是說在電影創作時不能借鑒中外電影的成功做法,而是說,必須把生活本身作為電影創作的源頭,只有從這個源頭出發才能談得上借鑒其他電影,否則的話就是本末倒置,而最終拍出來的電影,也只能是本末倒置的。

(作者系昆侖策研究院高級研究員;來源:昆侖策網【作者授權】,轉編自“高度一萬五”微信公眾號,修訂發布;圖片來自網絡,侵刪)

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。