黨的第一代領導集體關于干部參加勞動的戰略考量

【摘 要】20世紀五六十年代,中國共產黨將干部參加一 線的生產勞動,當作反腐倡廉的一項重要措施,具有鮮明的中國特色。黨中央下發多個關于干部參加勞動的文件,倡導廣大干部不要脫離生產勞動,將生產勞動當成提高干部廉潔勤政素養,反對官僚主義以密切聯系群眾,反對貪圖享受以清除剝削階級思想的重要途徑。黨和國家重要領導人率先垂范,帶頭與普通勞動人民一道參加一線體力勞動,推動了全黨樹立密切聯系群眾、崇尚勞動和廉潔自律的良好風尚。

生產勞動觀點,是馬克思主義的一個重要觀點。在馬克思主義看來,生產勞動不僅創造物質財富,而且能夠培養勞動者的情操。中國共產黨代表勞動人民根本利益,為勞動人民服務,必然對勞動有著深刻的理解。20世紀五六十年代,中國共產黨將領導干部參加一線生產勞動當作拒腐防變的一項重要措施,富有成效。遺憾的是,由于在干部勞動實踐中出現過一些“左”的做法,傷了一部分干部和知識分子的心,一些學界同仁對干部和知識分子參加勞動的戰略安排不盡認同,忽視了這項措施有助于消除官僚主義的治腐功效。本文將研究中國共產黨重視和部署干部參加生產勞動,取得了良好的治理腐敗的功效。

一、中央領導把勞動當作拒腐防變的重要措施

如何拒腐防變,這是執政后的中國共產黨面臨的一個復雜而艱巨的歷史性課題。黨在執政之初,果斷發動“三反”“五反”運動,收到顯著的成效,但很難說徹底地杜絕了腐敗現象。“三反”“五反”運動結束后第二年,中共北京市委紀律檢查委員會于1954年12月向北京市委提交的報告表明,貪污盜竊國家財產的案件比“三反”運動前少了,但仍然不斷發生,甚至比“三反”運動剛過去的一個時期有日漸增多的趨勢,“我市‘三反’運動后發生的貪污盜竊案件,比‘三反’運動結束后的一個時期是日益上升的,如1036個貪污分子中,在‘三反’運動結束后的半年內,即1952年下半年有167人,1953年上半年上升到229人,1953年下半年上升到302人,1954年上半年僅6月底以前揭發出來的即有267人” [1](P798),“這些貪污分子一般都曾參加并受過了‘三反’運動的教育,其中并有244人系‘三反’后重犯”。[1](P797)此種狀況表明,反腐是一項長期的工作,不可能通過若干次疾風暴雨的群眾運動即能把貪污腐敗徹底消滅干凈,需要找尋反腐倡廉的長效機制。干部參加勞動是革命戰爭年代留下的光榮傳統。中華人民共和國成立后,黨內有一些人丟掉了革命戰爭年代與人民心連心患難與共的優良傳統,以脫離體力勞動為榮,滋長了貪圖享樂追求安逸的不良習氣,有一部分人墮落為可恥的腐敗分子。20世紀50年代的合作化運動中,針對過急過快的問題,黨和政府提出整改措施,其間,基層干部紛紛下田參加勞動,獲得群眾的稱贊。1957年3月15日《中共中央關于民主辦社幾個事項的通知》中,要求干部參加一線勞動:“農業合作社的社長、副社長以及其他干部都應該利用一切可能的時間做到這點。大社的事情多些,但干部們爭取一部分甚至大部分的時間參加生產,也還是可能的。”[2](P129)中央認為,干部參加一線勞動,有利于密切干群關系避免官僚主義,“將會大大地改善各農業合作社干部同群眾的關系,加強干部同群眾的團結”。[2](P130)顯然,干部參加勞動有利于防止干部脫離群眾的官僚主義,有利于改變社會上存在的那種輕視體力勞動的觀念,樹立愛勞動的社會風氣。此文件尚沒有對各行各業的全體領導干部提出勞動的要求,而到了1957年整風時,中央已經要求全體領導干部參加勞動了。1957年4月27日《中國共產黨中央委員會關于整風運動的指示》中,認為各級領導干部抽出一定時間參加工農一線的生產勞動,可以“使領導者同群眾打成一片,使人民內部的關系面貌一新,使官僚主義、宗派主義、主觀主義、老爺架子,大大減少”,還提出“使這個辦法逐步地形成為一種永久的制度”。[2](P225)1957年5月15日《人民日報》發布《中共中央關于各級領導人員參加體力勞動的指示》。該指示認為:“不僅縣、區、鄉的干部,而且縣級以上的各級黨委的主要領導人員、在政府和人民團體中工作的黨的主要干部,包括黨的中央委員在內,凡是能夠參加體力勞動的,都應該每年抽出一部分時間參加一部分體力勞動。”[2](P259)“除了年齡太大、身體有病的以外,都應當準備將來參加能夠勝任的一部分體力勞動。” [2](P262) 將干部參加勞動作為拒腐防變的長期制度,就意味著需要長期堅持和執行。繼1957年后,僅1958年中央出臺了至少三個關于干部參加勞動的文件。第一個文件是2月28日《中共中央關于下放干部進行勞動鍛煉的指示》。該《指示》重申:知識分子干部參加工農一線的體力勞動,是“改造干部思想作風,提高干部政治覺悟和實際工作能力的根本措施”。[3](P194)文件提出一個觀點:“預計在十年左右的時間內,經過幾次這樣的輪換下放,我們現有的干部隊伍和國家機構就會得到全面的鍛煉和改造”。[3](P195)該《指示》注意到不少青年知識分子“輕視體力勞動,不信任群眾的集體智慧,沒有勞動人民的思想感情”。[3](P193)這樣的干部很容易經不住社會風雨的考驗,思想存在被腐化的嚴重危險。從文件規定的初衷來看,讓干部參加勞動,毫無迫害干部之意,而是“為了建立起一支有階級覺悟和業務才能的、經得起風險和密切聯系群眾的為共產主義事業奮斗的工人階級知識分子隊伍”。[3](P193)第二個文件是4月9日《黑龍江省委關于工業企業干部參加勞動,工人參加管理及實行業務改革的報告》以及中央于4月18日的批轉批語。中央發布關于干部參加體力勞動的指示以后,黑龍江慶華工具廠的干部開始貫徹每周參加1天勞動的制度,在勞動的過程中直接發現生產中存在的問題,較為有效地克服了高高在上的官僚主義與主觀主義。該廠的經驗得到中共黑龍江省委的重視并于4月9日向中央提交了報告,“這項經驗,目前正在全省工業企業中普遍推行”。[3](P284) 1958年4月18日,中共中央批轉此文件,贊賞這“是一項具有重大意義的創舉”,“這項經驗應當在全國一切具有條件的工業企業中加以推行”。[3](P277)第三個文件是1958年9月25日《中共中央、國務院關于干部參加體力勞動的決定》。該決定肯定了干部參加勞動密切干群關系的功效:“由于干部參加體力勞動,以普通勞動者的面貌在群眾中出現,因而進一步改善了干部和群眾之間的關系,提高了廣大勞動群眾的革命積極性,加強了他們對于干部的信任和愛戴。”[3](P510)因此,中共中央和國務院認為,今后應當使全體在職干部每年都分出一定時間去參加工農業勞動生產。此文件規定了需要參加勞動的是“各機關、部隊和各企業、事業單位的全體工作人員”,規定“每人每年必須用至少一個月的時間參加體力勞動”。[3](P511) 1958年后,中央也出臺了一些關于干部參加勞動的文件,如1959年2月12日《中共中央關于堅決貫徹執行各級干部參加體力勞動的決定的通知》,進一步規定青年知識分子干部必須繼續分批下放勞動鍛煉,縣級以上機關干部和企業事業單位的領導干部每年應同工農群眾一起參加短期的體力勞動;要長期執行干部參加體力勞動的做法,使之成為穩定的規章制度。總之,1958年和1959年,黨中央連續制訂關于干部參加勞動的文件,重視干部參加勞動以拒腐防變。

二、中央領導重視干部參加勞動的反腐功效

中華人民共和國成立初期,我國出現干部大規模參加生產勞動的現象,與毛澤東、劉少奇、周恩來等中央領導的積極推動是分不開的。人類歷史表明,任何一個社會根本制度的確立,往往經歷一個漫長的曲折過程。資本主義制度取代封建制度,經歷數百年的極其復雜的進步與倒退、共和與帝制、革命與反革命的波折。宣布中國人民從此站立起來了的毛澤東,保持高度的政治清醒,富有遠見地提出建立和鞏固社會主義制度的戰略性問題。1956年4月5日,以《人民日報》編輯部名義發表了《關于無產階級專政的歷史經驗》。毛澤東在此文提到的共產黨執政后“我們黨和國家的領導工作人員,由于受到官僚主義的多方面的襲擊,就面臨到有可能利用國家機關獨斷獨行、脫離群眾、脫離集體領導、實行命令主義、破壞黨和國家的民主制度的這樣一個很大的危險性”之后,清醒地加寫了這樣的話:“我們需要建立一定的制度來保證群眾路線和集體領導的貫徹實施,而避免脫離群眾的個人突出和個人英雄主義,減少我們工作中的脫離客觀實際情況的主觀主義和片面性。”[4](P63)但并沒有具體指明究竟建立什么樣的制度來避免官僚主義等錯誤。1956年11月15日,毛澤東在中共八屆二中全會上的總結發言中說,領導干部要“提倡艱苦樸素的作風,與群眾同甘共苦,反對鋪張浪費現象,并且采取整風方法,同主觀主義、宗派主義、官僚主義的傾向作斗爭”。[4](P247)毛澤東將艱苦樸素、同群眾同甘共苦與“整風”并列,作為解決干部中存在的官僚主義等問題的辦法。到了1957年,毛澤東已經有了更加具體化的措施,那就是干部參加體力勞動。在《關于正確處理人民內部矛盾的問題》中指出:“在我們的許多工作人員中間,現在滋長著一種不愿意和群眾同甘苦,喜歡計較個人名利的危險傾向”,而“精簡機關,下放干部,使相當大的一批干部回到生產中去,就是克服這種危險傾向的一個方法”。[4](P355) 毛澤東替中央起草的《中央關于整風和黨政主要干部參加勞動的指示》提出,反對主觀主義、官僚主義的重要方法,就是黨政主要干部每年抽一部分時間下鄉勞動。毛澤東認為,領導干部“和工人農民一道從事可能勝任的一小部分體力勞動(哪怕是很少一點)。這樣一來,黨和群眾就打成一片了,主觀主義,官僚主義,老爺作風,就可以大為減少,面目一新”。[4](P447)1957年4月28日,在對中央關于整風運動的指示稿的批語和修改中,毛澤東在原稿“應該在全黨提倡各級黨政軍有勞動力的主要領導人員以一部分時間同工人農民一起參加體力勞動的辦法”之后,加寫了“并且使這個辦法逐步地形成為一種永久的制度”,[4](P452)力圖從制度上鞏固這項好的做法。20世紀50年代,以毛澤東同志為核心的黨中央富有遠見地提出干部參加生產勞動的意見,廣大干部積極響應。在各地出現的干部參加勞動的熱潮中,出現了不少先進典型,得到毛澤東熱情鼓勵。山西昔陽縣領導人員和生產大小隊的干部帶頭參加勞動,形成了社會風尚,密切了干群關系,帶動了廣大社員積極參加集體勞動。1963年1月29日,中共山西省委對山西省昔陽縣干部參加勞動已形成社會風尚材料作出批語。批語說,這是真正做到民主辦社、勤儉辦社的關鍵,“要把這件事當做今年整風整社的一項重要內容”。[5](P555)山西省委的此舉獲得以毛澤東同志為核心的黨中央的重視,指示將山西省委批語和昔陽縣材料作為中發(63)347號中共中央文件(即《前十條》)的附件六印發。毛澤東親自為昔陽縣干部參加生產勞動的材料擬了標題:“山西省昔陽縣,縣、社、大隊、生產隊四級干部全體參加生產勞動的偉大范例”。[6](P265)中發(63)347號中共中央文件(即《前十條》)的附件六是山西省委批語和昔陽縣材料,而附件七則是浙江省干部參加勞動的材料以及毛澤東的批語。1963年5月9日,毛澤東審閱這批材料時,修改了題目,并寫了1300余字的批語。他放眼世界社會主義運動歷史,把干部參加生產勞動當作“使共產黨人免除官僚主義、避免修正主義和教條主義,永遠立于不敗之地的確實保證”,不然的話,“就不可避免地要出現全國性的反革命復辟,馬列主義的黨就一定會變成修正主義的黨,變成法西斯黨,整個中國就要改變顏色了”。 [6](P293)毛澤東還指出,干部參加勞動,“使我們的干部成為既懂政治、又懂業務、又紅又專,不是浮在上面,做官當老爺、脫離群眾,而是同群眾打成一片、受群眾擁護的真正好干部”。[6](P294)批語表明,毛澤東視野中的干部參加勞動,承載了反腐倡廉、教育和鍛造社會主義新人、創造嶄新社會的功能。毛澤東還很重視高級干部關于參加勞動的信件。1965年1月,毛澤東閱讀了在洛陽拖拉機廠蹲點的第八機械工業部部長陳正人的信。陳正人在信中說:“像我們這些領導人,官僚主義又很嚴重,對下面這些嚴重情況又不能及時發現。這就是在奪取了政權之后一個十分嚴重的危險。”[7](P268)毛澤東批語“我也同意這種意見”。[7](P265)還批語道:“如果管理人員不到車間、小組搞‘三同’,拜老師學一門至幾門手藝,那就一輩子會同工人階級處于尖銳的階級斗爭狀態中,最后必然要被工人階級把他們當作資產階級打倒。”[7](P266)1964年12月2日,毛澤東在中南局第一書記、廣東省委第一書記陶鑄關于省委縣委蹲點的信上批注了一大段文字。5日,毛澤東在公安部部長謝富治在沈陽冶煉廠蹲點的報告上做了批語。14日,毛澤東將湖南省委第一書記張平化在湘潭縣良湖公社良湖大隊蹲點參加勞動的材料批示給劉少奇:“此信很好,似可印發”,[7](P275)明顯有贊賞之意。在中央高層,不僅毛澤東重視干部參加勞動,劉少奇、周恩來、鄧小平等領導人也十分重視此事。1958年5月25日,劉少奇就兩種教育制度和兩種勞動制度致信毛澤東和政治局常委,其中有實行機關勞動制度的提議。毛澤東批示:“退少奇同志處理。此件已看過,同意你的意見。”[8](P360)1957年2月至4月,劉少奇在河北、河南、湖北、湖南、廣東等省視察時,針對不少青年學生中存在著輕視體力勞動和體力勞動者的思想說:“組織學生參加課余勞動,就正可以幫助學生學習勞動技能,養成勞動習慣。”[9](P312)根據劉少奇調查途中關于教育問題的講話精神,《中國青年報》1957年5月5日發表社論《提倡勤工儉學,開展課余勞動》。鄧小平對干部參加勞動也有深刻的認識。在1957年擴大的八屆三中全會上,鄧小平講到,減少脫離生產人員,有助于“克服脫離實際、脫離群眾的官僚主義和主觀主義”,還說到“要特別注意提拔經過體力勞動鍛煉的人”。[10](P360-361)1964年9月28日,鄧小平在會見印度尼西亞《人民日報》代表團和越南《學習》雜志代表團時說:“干部參加勞動,有了勞動的習慣就不會變懶,思想意識也就不同了,就不會去貪污、浪費,侵占別人的勞動成果,就能以普通勞動者的身份去工作和斗爭,與群眾的關系就會更密切”。[11](P217)鄧小平的這段話十分清楚地表明了干部參加勞動具有反腐倡廉的功能與價值。

三、中央領導人部署并帶頭參加勞動

毛澤東等中央領導人號召干部參加勞動,周恩來為部署干部參加勞動付出許多精力。1957年8月8日,周恩來向外交部全體干部作報告,其中談到知識分子“還要有實際生活的鍛煉,要同工農群眾相結合,在思想感情上打成一片”。指示外交部制定干部勞動的制度,干部到工廠、合作社去“鍛煉一段時間,半年、一年或兩年再回來,使干部與工農的思想感情打成一片”。[12](P68)這年的11月和12月,周恩來高密度地部署干部蹲點、下放參加勞動事宜。11月2日,周恩來主持國務院常務會議,聽取關于培養工農干部規劃問題的匯報,規劃的內容“包括通過體力勞動改造知識分子問題、在職的知識分子下放基層工作或者參加生產勞動問題等方面”。[12](P93)11月23日,主持國務院常務會議,審議《關于中央各國家機關干部下放和勞動鍛煉問題的報告》,提出“下放主要是勞動鍛煉”。[12](P100)10月下旬,在北京郊區參加農業生產的12名機關干部反映一些單位安排干部下放時出現干部情緒不穩定的問題。為此,周恩來于11月26日約時任中共中央組織部部長安子文和國務院秘書長習仲勛研究干部下放問題。11月29日,在國務院第六十三次全體會議上就干部下放參加勞動鍛煉問題說:反對官僚主義、宗派主義、主觀主義,“首先要從干部下放開始。腦力勞動、體力勞動要相結合,下放的中心精神是鍛煉,到勞動中去鍛煉,到集體中去鍛煉”。[12](P102)11月30日,在國務院常務會議上討論文化部關于下放干部的請示報告時指出:要統一安排干部下放勞動鍛煉。12月7日,周恩來主持國務院常務會議,就鄉干部下放生產以后是否發放工資問題作出決定。12月8日,在全國18個專業會議上作報告,談到給知識分子以勞動鍛煉的機會,補上勞動觀點和群眾觀點這一課。12月9日,給中央國家機關財貿、計劃部門下放干部作報告。12月23日,在上海文藝界座談會上談到文藝界人士下放勞動時說,鍛煉勞動“使腦力勞動與體力勞動相結合,使個人才能與集體智慧相結合”。[12](P109)同日,向上海各民主黨派和知識界人士1600多人作政治報告,再次鼓勵知識分子參加勞動。與毛澤東一樣,周恩來將干部參加勞動提高到堅持黨的群眾路線以鞏固黨的執政根基,改造客觀世界的同時改造主觀世界以培養共產主義思想,縮小“三大差別”的高度。1958年3月29日,他在接見波蘭政府代表團時說:中國解決了生產資料所有制問題后,需要解決的是“如何使領導同廣大群眾結合在一起的問題”。[12](P134) 3月31日,他在接見外賓時說:中國建成社會主義,必須實現工業化,“必須使知識分子同工農群眾結合起來,必須使腦力勞動同體力勞動結合起來”。[12](P134) 7月7日,周恩來在廣東新會縣干部會議上,提出要實現“工農結合”“城鄉結合”“體力勞動和腦力勞動相結合”。[12](P151)同日,他在視察江門時指出:“工農業要互相支援,城鄉要結合起來,體力勞動也要和腦力勞動相結合。這三個結合使我們能夠在社會主義社會建設當中把共產主義社會的條件培養出來。”[12](P152)

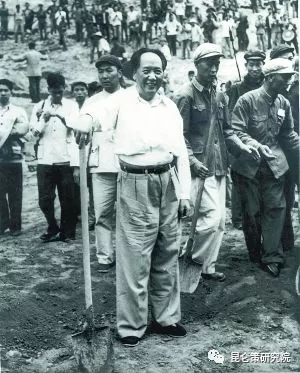

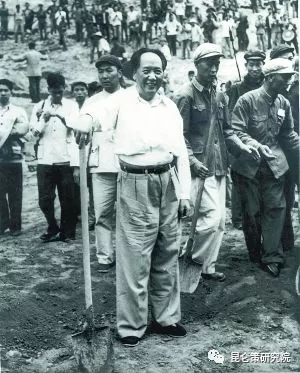

毛澤東和其他黨和國家領導人身體力行,參加勞動。1958年5月25日下午,毛澤東等中央領導親自到十三陵水庫工地參加義務勞動。6月15日,周恩來親率中央和國家機關各部門領導及部分司、局負責人到十三陵水庫工地參加勞動。晚上,寫信報告毛澤東,“第二批也將有300多人,將于6月22日前往。我和習仲勛、羅瑞卿兩同志今日隨同他們前往勞動一天,夜間回來,準備參加明天的政治局會議,待政治局會議開過后,擬再去參加幾天”。[13](P546)毛澤東等到十三陵水庫工地參加義務勞動的消息,轟動了北京乃至全國,甚至在京的各國駐華外交使節、國際友人主動聯系到工地參加勞動,推動了形成勞動光榮的社會風氣。毛澤東的機要秘書謝靜宜曾回憶:毛主席非常贊成他身邊的同志和他的孩子們去參加勞動。她體會到:“這么多年來,他之所以這么支持大家參加勞動,不只是鍛煉體質,更主要的是讓我們去上課。一堂堂生動的勞動教育課,時刻教育我們不要脫離群眾,不要忘記群眾,心里裝著群眾,保持勞動人民的本色,全心全意為人民服務。”[14](P50)1958年6月,毛澤東批閱農墾部部長王震關于農墾部三分之二的干部到墾區參加勞動的報告,并于6月15日將王震的信批轉給時任中共中央總書記、國務院副總理的鄧小平:“有些黨、政、軍部委,或者多數部委,都仿農墾部做法,是否可以呢?三分之二下去,三分之一留家,下去四個月,似乎可以吧?”[15](P272) 響應黨中央的號召,國務院多個部委的部長們帶領部委領導干部,到一線參加勞動。各地干部在參加勞動時,同人民公社社員一起種試驗田,參與農業生產全過程,得到毛澤東等中央領導的關注和鼓勵。1957年11月29日,中共湖北省委向中央報告紅安縣領導干部種試驗田的情況。報告說,過去,紅安縣機關干部“愿坐在屋里開會辦公,不愿下鄉領導生產”,“愿和鄉、社干部打交道,不愿做深入的群眾工作”。[16](P95)僅有六分之一的縣委委員經常下鄉。縣級機關的有些領導干部,習慣于用“會議”落實“會議”,嚴重脫離群眾,工作不務實。由于縣委領導脫離群眾,鄉村干部工作作風漂浮,引發群眾強烈不滿。響應中央關于干部參加勞動的號召,縣委下定決心,打掉官氣,聯系群眾。1957年3月,縣委摸索到了領導干部親自動手種試驗田的辦法。縣委第一書記程鵬選擇了一塊花生地作為試驗田,全程參加花生的播種和收獲,以點帶面,實現了對全縣花生生產的具體領導。[16](P99-100)該縣精簡上層,層層下放干部,派出工作能力較強的區鄉干部擔負落后社或村的工作,包工包產,負責到底。1957年4月開始,紅安縣掀起了干部種植試驗田的熱潮。1470名縣鄉社的干部中有1151名干部親自動手,共種了水稻、花生、棉花、紅苕等試驗田1000多畝。[16](P94)在試驗田的推動和影響之下,紅安縣實現了大面積豐收,提前十年達到了全國農業發展綱要(修正草案)所規定的指標。[17]毛澤東重視紅安經驗,在不同的場合多次表揚紅安干部種試驗田的做法。黨的八屆三中全會擴大會議期間,湖北領導干部專題介紹了紅安干部種試驗田的經驗。毛澤東在10月9日的講話提綱里,提到“紅安縣的經驗值得注意,各級領導辦試驗田”。[4](P594) 1958年1月的《工作方法六十條(草案)》里,毛澤東提出“普遍推廣試驗田。這是一個十分重要的領導方法”。[15](P50)12月7日,毛澤東接見紅安種試驗田的干部代表,稱贊他們的做法好極了。[18]1958年2月14日《中共中央關于普遍推行種試驗田經驗的通知》認為“種試驗田是一種徹底克服官僚主義和主觀主義的方法。它可以打掉官風,使干部真正到群眾中間去領導群眾”,[16](P93)決定把湖北省委關于各級干部種試驗田的報告在報紙上公布,借以改變領導作風。無獨有偶,河南鹿邑縣桑園鄉的干部于1954年開始種“豐產田”,到1958年已堅持四年之久,改變了干部作風,密切了群眾關系。河南省委將紅安縣的經驗與桑園鄉的經驗一并研究,在全省普遍推廣種試驗田的方法。中共河南省委給中央的報告里說:“原來干部和群眾的關系不夠密切的,現在和群眾親如一家,群眾由厭干部變成了爭干部”,“達到鍛煉干部,聯系群眾,推動生產,又紅又專”的目的。[16](P343)1958年 4月9日《人民日報》刊發了中共中央轉發河南省委批轉桑園鄉干部種試驗田的經驗。中央認為:“我們相信像湖北省紅安縣的干部那樣種試驗田,從生產中領導生產這樣一種良好的領導經驗,其他地區一定也有。”[16](P342)干部種試驗田的做法得到全國推廣。江西省人民委員會于1958年4月1日發出《關于省級機關干部推行“試驗田”和輪流參加勞動鍛煉的規定》,要求所有的負責干部都必須貫徹執行“試驗田”制度。省級各單位所有科長以上的負責干部,都必須無例外地按照本身的工作性質,確定一定數量的土地,或者是一個工廠,一個車間,一個商店,一個學校,等等,作為自己的“試驗田”,直接參加勞動。[19]1959年,成千上萬的機關干部大量參與“試驗田”的活動。總之,20世紀五六十年代,中國共產黨倡導干部參加生產勞動,樹立了一代新風,具有獨特的反腐倡廉功能。干部親歷親為地種“試驗田”,得到勞動鍛煉,豐富了領導生產的經驗,密切聯系了群眾,培養起了與勞動人民心連心的思想感情,思想面貌發生了深刻的變化。參加勞動的干部,他們不論職位高低,都以普通勞動者的身份出現在群眾之中,深切體會到群眾的疾苦,認真學習工人群眾艱苦樸素的優秀品質,有利于去除鬧地位鬧待遇等錯誤思想,培養干部廉政廉潔的意識。[1] 北京市檔案館,中共北京市委黨史研究室.北京市重要文獻選編(1954)[M].北京:中國檔案出版社,2002.[2] 中共中央文獻研究室.建國以來重要文獻選編,第10冊[M].北京:中央文獻出版社,1994.[3] 中共中央文獻研究室.建國以來重要文獻選編,第11冊[M].北京:中央文獻出版社,1995.[4] 中共中央文獻研究室.建國以來毛澤東文稿,第6冊[M].北京:中央文獻出版社,1992.[5] 中央檔案館,中共中央文獻研究室.中共中央文件選集(1949年10月—1966年5月),第42冊[M].北京:人民出版社,2013.[6] 中共中央文獻研究室.建國以來毛澤東文稿,第10冊[M].北京:中央文獻出版社,1996.[7] 中共中央文獻研究室.建國以來毛澤東文稿,第11冊[M].北京:中央文獻出版社,1996.[8] 中共中央文獻研究室.毛澤東年譜(1949—1976),第3卷[M].北京:中央文獻出版社,2013.[9] 劉少奇選集,下卷[M].北京:人民出版社,1985.[10] 鄧小平文集(1949—1974),中卷[M].北京:人民出版社,2014.[11] 鄧小平文集(1949—1974),下卷[M].北京:人民出版社,2014.[12] 中共中央文獻研究室.周恩來年譜(1949—1976),中卷[M].北京:中央文獻出版社,1997.[13] 中共中央文獻研究室.周恩來書信選集[M].北京:中央文獻出版社,1988.[14] 謝靜宜.毛澤東身邊工作瑣憶[M].北京:中央文獻出版社,2015.[15] 中共中央文獻研究室.建國以來毛澤東文稿,第7冊[M].北京:中央文獻出版社,1992.[16] 中央檔案館,中共中央文獻研究室.中共中央文件選集(1949年10月—1966年5月),第27冊[M].北京:人民出版社,2013.[17] 種試驗田——又紅又專的道路[N].人民日報,1958-02-15(1).[18] 尹達,劉文彥,劉中華.紅安干部種植試驗田被毛主席連連稱贊[J].湖北檔案,2014,(5).[19] 江西省人民委員會關于省級干部推行“試驗田”和輪流參加勞動鍛煉的規定[J].江西政報,1958,(7).(作者系清華大學馬克思主義學院教授;來源:昆侖策網【原創】,作者授權發布,原刊于《思想理論教育導刊》2021年第5期)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。