今年12月,汪主席再憑她與外媒的聯合操演,惡心了一把國人。

12月13日,南京大屠殺公祭日當天,日本時事通信社發表了一篇對方方的采訪。

內容與之前的BBC采訪如出一轍——

政府隱瞞疫情、追責不力,繼續向她施壓,讓她的言論自由受到限制。

作為土生土長的南京人,在國家公祭日當天,默許日本媒體(也可能是故意)發表一篇漏洞百出、但深得“西式”話術的反華采訪,方方的底線確實難以捉摸。

采訪中,方方依舊一幅現代極致人權斗士的憤懣模樣,和她上個月收獲的BBC“百大巾幗”稱號相得益彰。

反正在西方媒體語境里,只要是挺西反華,甭管你黑得有多匪夷所思,和事實差距再遠也能獲得媒體的贊許,甚至還能恰點爛錢。

就像前美國海軍情報中心主任湯姆·喬曾說的:

“拉攏中國名人作家,是一個早在上個世紀70年代就開始的行動,這些人收買十分容易。只要幫助他們在海外知名刊物上,在重要版面上,發布他們的文章就行了。可以是署名的,或者以化名出現,但稿酬是十分可觀的。”

要不是方方主席確實在文學造詣上有些拉胯,今年怎么得也得有個諾貝爾文學獎提名。

但是,每天為了反華跳腳的,只有方方嗎?

當然不是。

比如下面這位知名的“時評家”,上半年用24小時180家野戰醫院的言論不但震驚了國人,甚至都震驚了美國人。

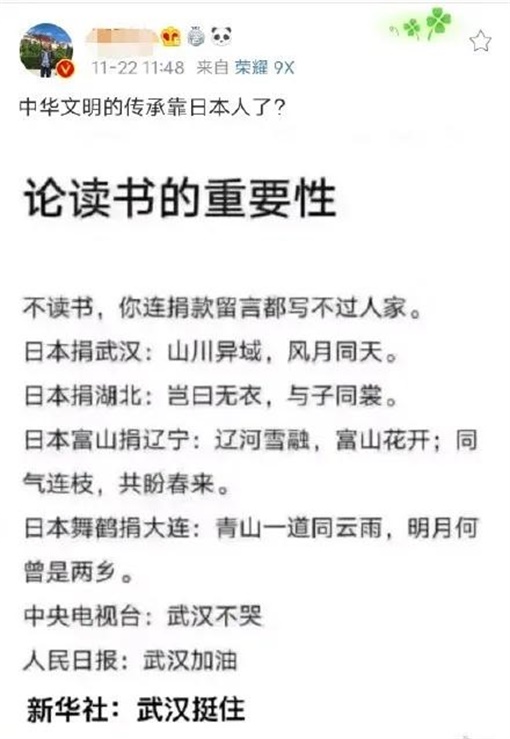

又或者頂著“時評家”的名號,在11月又發了個被網友玩了半年多的爛梗。

再加上之前跟徐靜波一起跑去日本,宣揚福島核食物的新鮮干凈,鄢學家不斷拋出的反智言論甚至讓方方都看不下去,從前兩年開始就積極劃清界限,要把鄢烈山踢出“公知“隊伍。

果然鄙視鏈盛行在每個行業的時代里,畢竟都是掙錢的生意,公知也內卷。

也就是因為方鄢之流,”公知“這個從字面來理解本該是個絕對褒義的詞匯,如今卻在我們的語境里成了個不折不扣的貶義詞。

要知道,早期的公知與如今的公知可全然不同。

為民請命,自詡公民代言人,在他們興起的時代,公知們確實一度以民主監督為己任,積極為社會公共事務獻言獻策,其中更不乏某些領域的學者、專家,一度肩負著開啟民智、引導輿論的作用。

然而,在時代的推移下,某些長期局限在自己信息繭房的公知們,開始喪失了辯證看待事物的能力,有的甚至劍走偏鋒,開始拙劣地編造與構建一個他們臆想出來的社會,用一系列無法求證的荒誕來詆毀政府甚至人民,終于讓“公知”這個詞在互聯網語境中淪落為徹底的貶義。

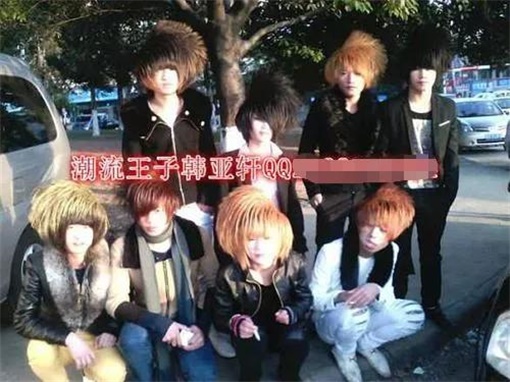

以至于,到了真正可以在技術上實現信息共享與交流的互聯網公共時代,曾經的”公知“卻成了人人訕笑的丑角,成了知識與道德審美里讓人嗤之以鼻的殺馬特,至今仍在堅守這種另類的”審美“,甚至衍生出更夸張、更另類的流派。

從傷痕文學到X殤派,公知的變質

在上個世紀八九十年代,富足的西方社會與當時的中國產生了鮮明的對比,在那個時代,“西風壓倒東風”的媚外者層出不窮,放棄自己國內教職也要遠渡重洋去餐館刷盤子的知識分子比比皆是。

作為一個在這個時代度過自己事業青春的群體,難免會形成對物質優越的西方社會近乎偏執的迷戀與崇拜,甚至為此不斷撰文立論,拼命闡述與傳播自己對于西方自由民主社會的理解,以佐證自己選擇的正確。

就像早期的互聯網時代,城鄉的巨大差距給一部分人也造成了巨大沖擊,為了時髦,為了潮流,把自己打造成了視覺沖擊力極強的殺馬特小伙兒。

但總的來說,他們也追求美,甚至這種美一度也引領了潮流。

而公知也在那個年代,成為了“有批判精神和道義擔當的理想者”,是代替百姓發言的意見領袖。

這個時期的公知,無疑是熱愛人民的,早期的公知以反思為主,他們會批評體制僵化的危害,思慮社會變革對底層百姓的傷害,努力解放人們被文革壓抑多年的思想。

而我們社會的發展、改革的深化,也確實少不得各路學者、專家的建言獻策。

但公知不需要資格考試,不需要持證上崗,抽象的門檻攔不住各路牛鬼蛇神往公知的框子里沖,以標榜自己的知識分子身份。

從這個時候開始,公知出現了兩派,又隨即在分流后走向合流,最終徹底攪渾了”公知“這個群體,讓“公知”這個名詞也由此逐漸變質。

第一個分支的公知,是有的本身不具備老一輩公知在某領域的專業知識水平,拿著半吊子的文化花邊就充當起社會評論家。

甭管你是否著作等身,有沒有學術成就,只要你擁有普通百姓尚不能接觸到的信息,對各門各類有個粗略的認知,你就可以以公知的身份去表達。

第二個分支,是舊時代的精神遺民公知。

在曾經,信息的傳播一度只能靠書籍、電視、廣播這些相對低效的媒介。

并且在當時商品社會的沖擊下,知識幾乎就意味著財富,而知識+財富,就意味著話語權。

所以,對于知識分子們來說,只是就是權力,是地位。

在他們的潛意識里,他們是”公知“,那對應的就是”無知的民眾“。

這種知識、財富與表達上的壟斷,實際帶給了他們一種相關聯的權力快感,也由此開始形成階級上的優越感,他們不再像初代的公知群體,把為生民立命的責任扛在肩上,而是開始把目光局限在一小撮人的特權上。

為了襯托出他們的優越,他們的“清醒”,那就要把他們自己從“無知”的普羅大眾中摘出來,所以貶低國人吹捧西方“先進”社會,成為“先進”的代言人,成為精神西方人的同時,也就完成了他們自認為的身份上的“升級”,以永遠壟斷話語權。

也就是在這個基礎上,兩派公知找到了合流的節點。

也就至此開始,大量我們至今仍覺匪夷所思的謠言,開始大量傳播起來。

比如廣為流傳的日本小學生負重越野百公里;日本餐廳的盤子必須刷7遍,中國留學生刷了6遍被辭退;洛杉磯有一只麻雀落到了電線桿上,洛杉磯市長看到了緊急切斷了全城電源避免鳥兒受傷;瑞士的石路是由一個個楔在地里的”石柱“組成。

憑借對信息的壟斷,公知們用一個一個的謠言把他們心目中那個超現實魔幻的”西方“形象樹立起來,盛贊西方的人文情懷、工匠精神,還得同時帶一嘴中國人的”浮躁、奸猾、冷漠“,把媚外體現得淋漓盡致。

而在這個過程中,外國的NGO和各路機構適時拋出橄欖枝,用豐厚的”民主進步基金“推動公知們用更離奇的言論轟炸公眾輿論環境。

甚至會讓你覺得當一個人蠢到一定程度時,你根本不知道他是真蠢還是反串黑……

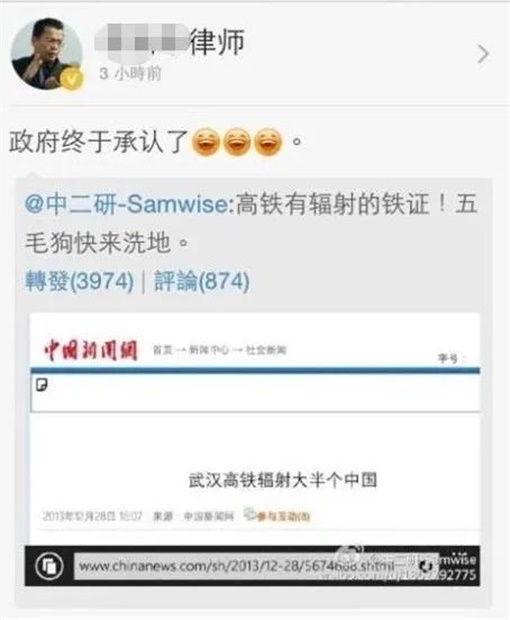

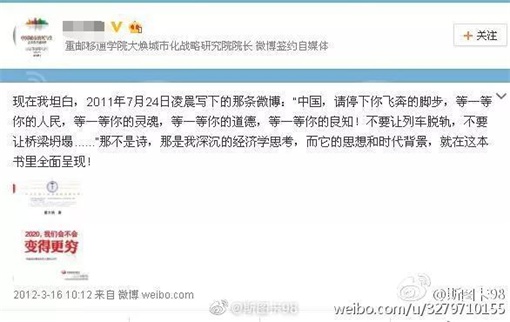

比如新聞寫一個”武漢高鐵輻射全國“,公知轉發”政府終于承認了“;

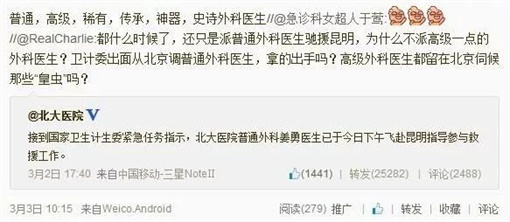

某地突發重大事故,北大醫院派出普外科醫師援助組前往當地進行手術治療。

公知質問為啥只派出普外科醫生?高級外科醫生就留在北京伺候那些官老爺嗎?

而實際上普外科是以手術為主要方法治療,肝臟、膽道、胰腺 、胃腸、肛腸、血管疾病、甲狀腺和乳房的腫瘤及外傷等其它疾病的臨床學科,是外科系統最大的專科。

甚至在他們眼里,911雙子塔被撞是恐怖襲擊,全世界共同譴責;昆明火車站砍人事件就成了惡之花綻放的土地。

互聯網總是有記憶,健忘的公知們假裝不知道這些事,堅持自己義正言辭的形象。

在他們口中,國計民生不如清流之議,革命浪漫讓位歷史虛無,但這些自詡清流的公知中有的又成了西方資本的奴隸,不去思辨本質而聽從西方的攛掇,用非專業情緒化的言論去引導公眾形成偏見。

只是網友們逐漸發覺了他們的本質——公知旺盛的表達欲和救世欲與低下的求知欲和知識儲備量形成了日益激烈的矛盾。

在互聯網逐漸普及的新時代里,強大的信息檢索與互通的社交平臺可以讓老百姓輕而易舉地辯駁那些無知的謠言。

而公知們的名聲,也隨之江河日下。

被互聯網拉平的”公共知識時代“

隨著網絡科技和商業模式的發展,資訊的傳播方式發生了變化,一方面信息來源的渠道增加,另一方面,信息的流動也更加精準。

在我們能獲取到更多更客觀信息的同時,公知們憑借明顯荒謬的言論而獲得曝光的機會也越來越少,逐漸走向沒落。

為什么早期公知會獲得如此龐大的關注?

因為,在那個浮夸且野蠻生長的年代里,他們敢講“真話”。

那現在為什么他們會衰落?

因為他們的言論太過失實,可以輕易被公眾證偽。

他們已經不再是社會真實的記錄者,而是一群甚至被算法所摒棄的Faker。

比如他們一向堅持的恨國言論。

與曾經長期宏觀敘事的語境下,缺少在細節上辯駁能力的“自干五”不同。

人們開始越來越講究數據的支撐、訊息的出處,對于謠言有了更高的甄別能力,同時也為每個人提供了表達的平臺,民意獲得了空前的表達空間,社會輿論開始更傾重所有人的聲音。

在社會尚不發達的年代,我們缺少道路正確的強烈佐證。但在科教昌明的新時代,我們已經看到了太多我們改革的累累碩果。

反而是公知們所崇拜的西方,在疫情面前不堪一擊,在人權問題上屢屢犯錯,在世界公認的貿易規則與秩序前所表現出的野蠻,與他們曾經吹噓的大相徑庭。

我們卻在改革的積累中一點點拉平了曾經不合理的貿易秩序,蒸蒸日上的國力成為解決民生問題最堅實的倚靠。

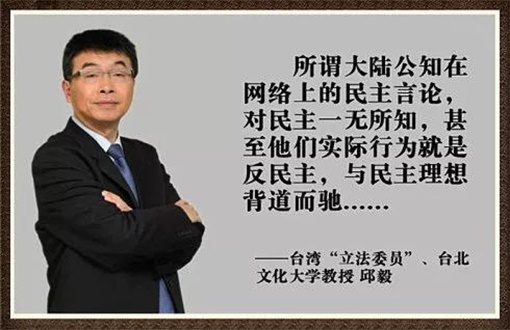

但公知們越來越喜歡宏大的概念,喜歡用抽象的價值觀來攻訐。那對岸那句”我不在乎‘大國崛起’,而只在乎‘小民的尊嚴幸福’“奉為圭臬。

只是,”小民尊嚴幸福“在他們那里,只是一句口號,他們不會去想具體怎么實現,他們以為國家只會提出宏觀的概念,卻看不到國家在這些概念背后做出了多少微觀的努力。

他們看不到那些扶貧的干部,那些搞科研的學者,一頭扎進大山里就是半輩子;看不到政府代表與藥廠前后博弈,只為爭取藥品能有個平民的價格。就像他們自己說的“民生空間多艱難,恐怕是一些人不能也不愿了解的。”

他們看不到他們所批判的”沒有信仰的、劣根的“中國人里,有多少人的信仰有多堅定。

在公知們大放厥詞的背后,無數的實干家在把中國帶向新的高階。

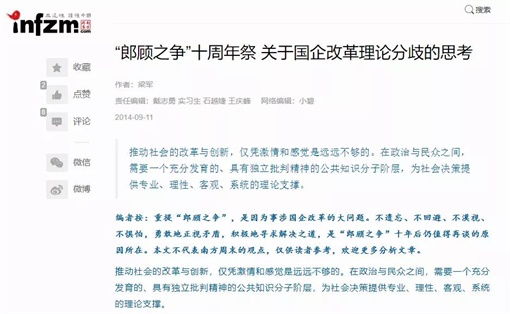

2014年,曾經鼓吹國企私有化,為公知站臺的《南方周末》刊文,重提“郎顧之爭”,批判公知政治投機、利益代言、漠視不公和道德缺失;批判右翼學者罔顧事實,提出的主張脫離中國實際。

但公知們對此處之漠然。

在日復一日的攻訐中,他們早就沉淪在自我臆想的世界里,實際脫離了時代環境、公民話語,與他們曾經所想代表的民意越來越遠,只是自己渾然不覺。

甚至是自己已經覺察到了,卻仍然固執的認為眾人皆醉我獨醒,我才是真理。而大眾都是愚昧的,并時時要表現出對大眾的”憐憫“,去堅持營造那個早已崩塌的公共形象。

但他們不知道,人民需要被”憐憫“嗎?這種憐憫,本就表達了一種優越,封建皇權下的文人特權依舊遺毒于他們,他們從來沒理解人民需要的是什么。

人民需要的是尊重,每一個個體被平等的尊重,人人都是社會公平的參與者,這才是一個健康的社會。

而這正是公共知識時代的特征:民眾話語權在增加。

我們不再需要公知作為公民的”代言人“,因為知識可以被這個時代的每個人所掌握。

只是公知們還是不明白,他們依舊想保持曾經對知識的壟斷權,依舊堅持己見,把自己那套早已被時代拋棄的垃圾像一塊美玉一樣供奉在桌前。

他們以為他們在捍衛真理,但他們捍衛的不過是他們在那個時代的財富密碼,早就已經與真理漸行漸遠。

甚至有偏激的,從拆解真相直接成了企圖說服,早已沒了曾經裝出來的風骨。

他們嘴上依舊說著追求多元化,促進社會發展,但實際上卻要求把所有的追求都服務于自己的那套邏輯上,永遠保持著單向度的思考,到底誰才是真正的心靈貧乏、草率、粗糙,甚至粗暴呢?

甚至直到現在,公知們仍舊沒有偃旗息鼓,在全網群嘲中,仍然靠著真假混雜的江湖傳聞,制造著對立與憤怒。

可在一個真正多元、文明與知識共享的時代里,他們那套腐朽老套的話術早就失去了效力,也就只剩下了小圈子里的相互吹捧,只能在被時代拋卻的無力中,拼命地經營著更離奇的言論來維系自己的價值。

就像當年的殺馬特們一樣,在早期的互聯網獵奇風過去之后,還有一小部分殺馬特認為自己是美的,只是不被時代理解,在審美上的一個小小的意外,卻讓一部分人對此信仰終生。

不過是一段歷史車輪碾過碎石時,稍微曲折了一段的車轍,卻成了一部分螳螂,以為自己可以撼動馬車的關鍵佐證。

來源:今日頭條

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞