關于孔子的姓名,我們小時候有的課本上是這樣介紹他的:孔子,姓孔,名丘,字仲尼。

這個介紹在今天看來,似乎也沒什么錯,畢竟孔子的后人現在都姓孔,往回追溯一下,老祖宗自然也是姓孔了。

但如果從歷史的眼光看,較真一下,孔子還真不姓孔。

那孔子到底姓啥呢?這里我先賣個關子,先講一下先秦姓氏的規則,然后再告訴大家答案(大家自己也能輕松得出答案)。

孔圣人到底姓啥呢?

先秦姓氏分開,使用有三個原則

《通鑒·外紀》這樣說:“姓者,統其祖考之所自出。氏者,別其子孫之所自分。”姓,是用來追溯你老祖宗的,氏,則是用來區別支系子孫的。

“姓”和“氏”這兩個字,現代經常并用,基本上是同一個概念。但在秦漢之前,這兩個詞有著嚴格的區別。“姓”起源于母系社會,用來表示母系的血統(看“姓”的字形,即可略知一二);“氏”則是起源與父系社會,為同姓衍生的分支。

西周初年,周王室大規模分封諸侯,諸侯中有同姓的,比如周公旦;也有異姓的,比如我們都熟悉的姜子牙。

當時規定,分封時,只有嫡長子才能繼承父親的職位當國君,父親的姓也只有嫡長子才有權繼承;嫡長子以外的兒子(統稱為庶子)不能繼承君位,只能分封出去,別立一家,獲得新的“氏”(以邑為氏)并成為新氏的始祖。新氏的嫡長子繼承新氏家支,新氏的庶子還要再被分封,以新封地為氏。

姓氏的繼承原則

我們舉例說明一下。比如哥仨,一娘生的,都姓“漢”,只有嫡長子(正房生的老大)可以繼承“漢”姓,老二分封到遼寧去,他的氏就是“遼”,老三分封到吉林去,他的氏就是“吉”。

然后老二又有仨兒子,大兒子繼承“遼”的氏,二兒子分封到大連,氏“大”,三兒子分封到鞍山,氏“鞍”,然后仨兒子再有子孫,以此類推。

當時對姓氏的使用,一般有三個原則:

第一條原則:姓因生而定,百代不變,氏因家族而分,是可變的;

第二條原則:貴族有姓有氏,一般平民無姓氏;

第三條原則:貴族中女子稱姓,男子稱氏。

姓氏的使用原則

怎么理解這三個原則呢,我們還是舉例子。

比如我們都熟悉的孔子,他祖先是宋國的公室子弟,而宋國的始祖是商王室的后代,姓“子”,所以按照第一條原則,孔子應該是以“子”為姓的。但后來,孔子的祖先到了魯國,以“孔”為氏,根據第三條原則,“男子稱氏”大家就稱“孔子”,而不是叫“子子”了。

這里得解釋一下,“孔子”這個名字中,“孔”為氏,后面的“子”是一種稱謂,對有道德、有學問、有地位之人的尊稱。

后來孔子周游列國,在路上遇到了一些人,比如“荷丈人”,這些人都只有名字,沒有姓氏,原因就是第二條原則,他們都是平民階層,不配有姓氏。

還有我們都熟悉的屈原,按照第一條原則來說,屈原是姓“羋”的,和《羋月傳》中羋月同宗。但屈原祖先的封地是“屈”,按照第三條原則,叫“屈原”,而不是“羋原”。那羋月為啥姓“羋”呢,也是第三條原則,“女子稱姓”。

屈原其實也不姓屈

正是因為先秦男子稱“氏”而不稱“姓”,所以《史記》按后來的姓名習慣稱周武王為姬發,稱齊桓公為姜小白,就遭到了宋代史學家鄭樵的批評。鄭樵在《通志·氏族序》中說: “奈何司馬子長、劉知幾謂周公為姬旦、文王為姬伯乎? 三代之時無此語也……”

姓氏分開有三個社會作用:別貴賤、明婚姻、固宗法

先秦把姓和氏分開,弄得漢朝以后的人稀里糊涂,這到底是為了什么呢?其實主要有三個社會意義。

第一個意義,別貴賤,區分各個階層。

先秦社會是一個身份社會,各個階級涇渭分明。孔子一直提倡的“恢復周禮”,其實就是想恢復一個等級身份社會,每個等級的人都安分守己,按照自己的權利和義務行事,那這個社會就安定祥和了。

想維持等級社會秩序,就必須得制造符號,把各個階級的人明確區別開來,“氏”就是這樣一個符號。就像我們上面說過的一樣,因為先秦只有貴族階級才能享有“氏”,“氏”就成了貴族階級特有的標志,人人以享有“氏”為榮。所以,當時最惡毒的一句罵人話,是說人“墜命亡氏”,罵對方把“氏”都混沒了,香火不能流傳,斷子絕孫。

區分姓氏的意義

第二個,明婚姻,做到優生優育。

姓氏分開,第二個原因就是要優生優育。先秦的人就懂優生優育?對,這可不是我在這瞎說,都是有證據的。

比如,《禮記·大傳》就說: “(同姓)雖百世而婚姻不通者,周道然也。”意思只要是同姓,不論遠近親疏,即使相隔百代,均不準通婚。

為什么同姓不可通婚呢? 《左傳》中鄭人叔詹曰:“男女同姓,其生不蕃。”《晉語》曰: “同姓不婚,懼不殖生。”意思是同姓通婚(近親結婚)可能會帶來一定的弊病。

正是因為同姓不婚,后來魯昭公娶了吳國的姬孟為妻,就被孔子認為“非禮也”,因為魯國也是姬姓國,魯昭公叫姬裯。

同姓不可以通婚,但同氏異姓是可以通婚的。比如,當時齊國欒氏姓姜,晉國欒氏姓姬,兩族就可互相通婚。

南懷瑾在《論語別裁》中對周代“同姓不婚”有很高的評價:“為什么中華民族發展得這么好,成為世界上優秀民族?這和我們古禮同姓不結婚的制度很有關系。以現代優生學的觀點來看,這是古代了不起的好制度。同姓結婚,只要三代以后,人種就完了。往往有表兄妹結婚,生下來的孩子腦子非常笨,乃至變成白癡,這是血統問題。講禮制問題,更不可以。所以我們現代的風氣,通常同姓結婚,要出了五服以外。”

第三個,固宗法,鞏固宗法制的國家政權。

分姓氏的第三個原因,是為了鞏固宗法制度。這個原因,是基于“同姓不婚”這個基礎上的一個延伸。

我們上面提過,同“姓”之間是有血緣關系的,可以通過血緣關系維系諸侯之間的良好互動(當然后來同姓諸侯之間也互相攻伐,不過這是后話),而不同姓之間呢?那最好也建立一種親密關系,比如通婚,這是“同姓不婚”的另外一個意義。

都是親戚,你們好意思打架嗎

比如,春秋時姬姓的周王室,還有魯、晉等姬姓封國,一直與姜姓的齊國保持著世代通婚的傳統。

這樣,諸侯國之間,同姓是兄弟叔侄關系,異性是表兄舅甥關系,你們好意思在戰場上打架么?因為彼此都建立了親密的關系,整個國家都用以家族為核心的宗法關系鏈接起來,就形成一個穩定的封建統治網絡。

秦漢以后,分封制瓦解大一統形成,姓氏合并

姓氏分開的制度,雖然有一定的社會意義,但隨著歷史的發展,這種制度漸漸沒法繼續下去了。

第一個原因,是人口繁衍,分封太多,“氏”變得繁多。

按照周代實行的分封制,各諸侯國和大貴族分封出去的支系越來越多,每分封出一各支系就要產生一個新的“氏”。后來“氏”多到什么程度了呢,多到了互相雷同。比如,孔子的氏“孔”,就好幾個,魯國有孔氏,衛國有孔氏,鄭國有孔氏,媯國還有孔氏。

為了解決雷同造成的區分困難,春秋中期,出現了一些“復氏”,就是用兩個字為“氏”。比如《左傳》的作者左丘,孔子的弟子詹臺滅明,等等。這有點像幼兒園的小朋友,以前流行一個字的名,后來發現雷同太多,現在又流行兩個字,甚至三個字的名。

第二個原因,戰亂讓原有的“姓氏制度”變得混亂。

春秋中后期,因為頻繁的相互攻伐,很多諸侯和貴族滅亡了,一些傳統的“氏”消失了。據說周王朝最開始時,有170個封國,但到了戰國,只剩下魏、趙、韓、齊、秦、楚、燕七雄,可以想象多少諸侯被滅掉了。到了秦漢大一統,貴族更是被滅的差不多了,罵人話“墜命亡氏”,不幸成了現實。

比如西漢初年,漢高祖劉邦令把戰國時齊、楚、燕、韓、趙、魏六國的后裔和貴族名門共十多萬人強行遷徙到關中一帶,分給田宅,集中居住。到關中后,這些沒落貴族,有的就改變了原來引以為傲的“氏”,比如齊國大族田廣的孫子田登因住在第二門,就改用“第二”作為自己的氏;田廣的弟弟田英居住在第八門,改以“第八”為氏。

齊國大貴族田氏,最終沒落

貴族沒落了,平民卻崛起了,戰亂讓很多原來不配有“氏”的平民,變成了新興的貴族。比如,魯國的猗頓原來是平民,后來,他“畜牛羊于猗氏之南,十年間其息不可計。貲擬王公,馳名天下”,就是靠畜牧發達了,所以就用發家地“猗”為氏。

天下大亂,讓“氏”已經不在有區分等級的意義了,那些有羞恥心的沒落貴族,甚至還會主動放棄“氏”以免丟祖宗的臉。

第三個原因,也是最根本的原因,是郡縣制變為大一統,“姓氏分別”沒有了基礎。

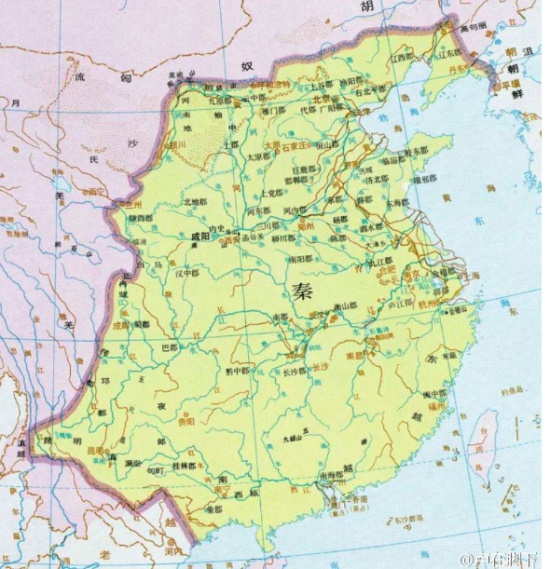

秦始皇一統天下后,用郡縣制取代了分封制,這是一個完全不同于周朝分封制的政治結構,周朝的“公、侯、伯、子、男”五個貴族爵位成為歷史。這種以行政區劃代替宗法血緣關系網絡的政治結構,讓先秦的姓氏制度徹底崩潰——連封地都沒有,又哪來的“氏”呢?

秦國以郡縣制治國

自此以后,中國的姓與氏合二為一,而且自帝王到平民,人人都有得到“姓”的權利(很多人直接把“氏”變成了“姓”)。從這時起,中國的“姓”急速增加,據統計,僅漢代就有130姓。明人王圻撰《續文獻通考》中,姓一共4657個。

所以,中國姓氏的發展,也是一個歷史變遷的過程。讀了這篇文章,你對先秦的“姓”和“氏”,是不是有個更清晰的了解了呢?歡迎留言,大家一起討論。

參考文獻:

《禮記》

王圻撰《續文獻通考》

南懷瑾《論語別裁》

鄭樵在《通志·氏族序》

劉恕《通鑒外紀》

王泉根《姓和氏,是一回事么》

轉自今日頭條

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞